葬儀のお花代はどうしたらいい?準備するときのポイントを解説

葬儀のお花代は、供花の費用として渡す場合と香典として渡す場合があります。

具体的にどのような場面で渡すのか、どのくらいの金額を包めばいいのかお悩みの方に向けて、葬儀におけるお花代の金額相場や包み方・書き方のマナーを詳しく解説します。

葬儀における「お花代」の2つの意味

お花代とは、「供花の費用」もしくは「香典」として渡す金銭です。

お花代は、故人への供養の一環として渡すものです。葬儀で「供花を飾るための費用」として渡す場合と、「香典の表書きを御花代」として持参する場合の2つの意味があります。

どちらも故人を偲ぶ気持ちを表す手段ですが、状況によって意味合いが異なります。それぞれの内容を理解して、適切に対応しましょう。

供花の代金として渡すお花代

供花(きょうか・くげ)とは、葬儀の際に故人の霊前に供える花です。

喪家の親族の場合、葬儀の代表者である喪主が親族の分もまとめて供花を手配するのが一般的です。

このとき、供花の代金として「お花代」を包み、喪主に直接渡したり、葬儀会場で葬儀社の担当者に支払います。

葬儀の日程によっては、一般の参列者は供花を注文する時間がないケースもあります。

その際は供花の代わりとしてお花代を包んでもかまいません。供花を葬儀社や生花店などに直接依頼できる場合は、お花代を包む必要はありません。

香典として渡すお花代

香典は、葬儀の際に故人の冥福を祈り、香や供物の代わりとして霊前に供える金銭です。

香典を包む不祝儀袋の表書きは、宗旨宗派や地域の慣習になどによって異なります。

「ご霊前」「御仏前」(浄土真宗)「御香典」「御香料」「御玉串料」「御榊料」「御神饌料」「御ミサ料」など、宗旨宗派や地域の慣習によって異なります。

香典の表書きを「御花代」とする場合は、以下のようなケースがあります。

- 故人の宗教・宗派がわからないため、表書きを「お花代」として渡す

- 葬儀に参列できないため、弔問時に香典の代わりとして「お花代」を渡す

- 香典は辞退するといわれたため、表書きを「お花代」として香典の代わりに渡す

お花代と「香典」「お花料」の違い

| 種類 | 意味 |

|---|---|

| お花代 | 供花の代金または香典として渡す金銭 |

| 香典 | 香や供物の代わりとして故人に供える金銭 |

| お花料 | キリスト教の葬儀で、「香典」にあたる金銭 |

「香典」は、故人の霊前に供える香や供物の代わりとして渡す金銭です。

遺族の経済的な負担を軽くする意味もあり、弔意を示す習慣として持参します。

「お花料」は、キリスト教の葬儀で使われます。

仏式葬儀の香典と同じような役割を果たしますが、仏式葬儀の「お花代」とは不祝儀袋の種類や表書きが異なります。

葬儀におけるお花代の金額相場

葬儀におけるお花代の金額相場は、故人との関係性や年齢、地域の慣習などによって異なります。

「供花の代金として渡す場合」と「香典の代わりに渡す場合」、それぞれの相場を知っておきましょう。

| ケース | 金額相場 |

|---|---|

| 供花の代金として渡す | 15,000円〜30,000円 |

| 香典として渡す | 故人との関係性や自身の年齢から「香典の金額相場」を踏まえて包む |

供花の代金として渡す場合の相場

供花の代金として渡すお花代は、「供花の金額相場」に合わせて準備します。

葬儀社に依頼する場合、1基あたり15,000円〜30,000円程度が相場です。

供花の代金は、スタンドタイプや花籠といった供花の種類、1基で飾るか2基1対で飾るかによっても変わります。

お花代は、葬儀で飾る供花の金額を包みます。事前に喪主や葬儀社に供花の金額を確認しましょう。

香典のとして渡す場合の相場

香典の表書きを「御花代」として包む場合は、故人との関係性や自身の年齢に応じた「香典の金額相場」を参考にします。

一般的に故人との関係性が深いほど、渡す側の年齢が高いほど、包む金額が多くなる傾向があります。

香典の相場は以下のとおりです。

お住まいの地域の慣習を確認すると、より適切な判断ができます。

迷った場合は、事前に親族や葬儀社の担当者に相談すると安心です。

| 関係性 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 |

|---|---|---|---|---|

| 親 | 3万~10万円 | 5万~10万円 | 5万~10万円 | 5万~10万円 |

| 兄弟姉妹 | 3万~5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 叔父叔母 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 親戚 | 1万円 | 1万~3万円 | 1万~3万円 | 3万~5万円 |

| 職場の上司 | 3千~5千円 | 5千~1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 職場の同僚 | 3千~5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 取引先 | 3千~5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 友人・知人 | 3千~5千円 | 5千円 | 5千~1万円 | 1万円 |

| 近隣住民 | 1千~3千円 | 3千円 | 5千円 | 5千円 |

葬儀におけるお花代の包み方・書き方のマナー

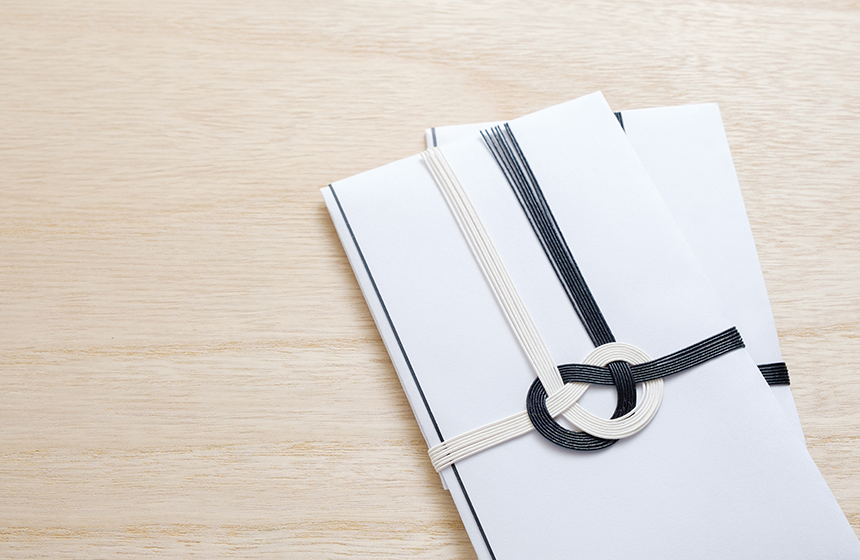

葬儀でお花代を渡す場合、香典と同様に不祝儀のマナーに沿って準備する必要があります。

正しい包み方・書き方を心得ておきましょう。

| マナー | ポイント |

|---|---|

| お花代を包む封筒の種類 | ・白い無地の封筒や不祝儀袋 ・不祝儀袋の水引は「黒白の結び切り」など |

| 表書き・金額の書き方 | ・薄墨を用いて、筆または筆ペンで書く ・封筒の表面上側の中央に「御花代」「お花代」と記載 ・封筒の表面下側の中央に氏名を記載 ・金額は漢数字の大字(旧字体)で書く |

| 中袋のお札の入れ方 | ・中袋の表面に対して、お札の肖像画が裏側・下向きになるように入れる ・お札の枚数は奇数が望ましい |

お花代を包む封筒の種類

- 白い無地の封筒や不祝儀袋

- 不祝儀袋の水引は「黒白の結び切り」など

お花代は、不祝儀袋や白い無地の封筒に包んで渡します。

不祝儀袋の水引は「黒白の結び切り」が一般的ですが、地域の慣習によっても異なるため、事前に葬儀社などに確認するとよいでしょう。

また、蓮の花が描かれた不祝儀袋は、仏教の葬儀のみで使われます。神式やキリスト教の葬儀には用いないので注意しましょう。

不祝儀袋の表書き・金額の書き方

- 薄墨を用いて、筆または筆ペンで書く

- 不祝儀袋の表面上側の中央に「御花代」「お花代」と記載する

- 不祝儀袋の表面下側の中央にお花代を包む人の氏名を書く

- 金額は漢数字の大字(旧字体)で記載

お花代を包む際は、薄墨を用いた筆や筆ペンを使い、不祝儀袋の表面上側の中央に「御花代(お花代)」と書きます。

不祝儀袋の表面下側の中央には、お花代を包む人の氏名を記載します。

お花代を連名で渡す場合は、立場が上の人を右から順番に氏名を記載します。

3名までなら全員の氏名を書き、4名以上の場合は「○○一同」とまとめましょう。

金額は「壱」「弐」「参」「伍」「仟」「萬」など漢数字の大字(旧字体)を用いて、「金〇〇圓也」のように記載します。

中袋への入れ方

- 中袋の表面に対して、お札の肖像画が裏側・下向きになるように入れる

- 入れるお札の枚数は奇数にするのが一般的

お花代を包む際は、不祝儀袋の表面(「御花代」や氏名を書いた側)に対して、中袋に入れるお札の肖像画が裏側・下向きになるように包みます。

あくまでも迷信や語呂合わせではありますが、割り切れる数の偶数、「四(死)」「九(苦)」の金額やお札の枚数は縁起が悪いという考えもあります。

そのため、お札の枚数は奇数にして、4や9の金額や枚数を避けるのが無難です。

葬儀におけるお花代の渡し方

供花の代金として包むお花代は、自分の立場に合わせて適切な渡し方をすることが求められます。

状況別のお花代の渡し方マナーを心得ておきましょう。

| 自分の立場 | 渡し方のマナー |

|---|---|

| 家族・ごく近しい親族 | 直接喪主に供花の代金を支払う |

| 親族 | 葬儀社に供花を依頼して葬儀会場で支払う 「お花代」として包み、喪主に渡す |

| 一般の参列者 | 葬儀社に供花を依頼して葬儀会場で支払う 「お花代」として包み、受付で渡す |

家族や近しい間柄の親族の場合、葬儀の責任者である喪主が、家族と親族の供花をまとめて手配するのが多いようです。

供花の料金は、お通夜や葬儀の当日に喪主に渡しましょう。不祝儀袋に入れずに手渡してもかまいません。

お付き合いがあまりない親族の場合は、不祝儀袋に「お花代」として包み、喪主に手渡すのがマナーとされています。

渡すタイミングは、お通夜や葬儀が始まる前の時間帯がよいでしょう。

また、故人と血縁関係がない人の場合は、(喪主に直接ではなく、←トツツメ)葬儀会場の受付で「お花代」として渡すことが一般的です。

【参列者向け】葬儀でお花代を用意する際のマナー

葬儀でお花代を用意する際に、とくに注意したい3つのマナーについて解説します。

- 遺族がお花代を辞退している場合は遠慮する

- お花代と香典を一つの不祝儀袋に入れない

- 参列できない場合は郵送する

遺族がお花代を辞退している場合は遠慮する

家族葬や一日葬など参列者が限られる葬儀の場合、遺族が「お花代」や「香典」の受け取りを辞退しているケースがあります。

主な理由としては、故人の遺志によるものや香典返しを省くことなどがあげられます。

遺族が辞退している状況で、無理にお花代を渡すのはかえって失礼にあたるため、遺族の気持ちを第一に考えて意向に従いましょう。

事前に訃報案内などで遺族の意向を確認したうえで、お花代を用意するかどうか判断しましょう。

お花代と香典を一つの不祝儀袋に入れない

お花代と香典の両方を渡す場合は、それぞれ別の不祝儀袋に包むのがマナーです。

お花代は供花の代金、香典は故人への供養としての意味を持つため、一緒に包むことは避けましょう。

不祝儀袋の表書きには、それぞれ「御花代」「御香典」と明記し、遺族が判別しやすいようにします。

遺族(側←トツツメ)が受け取ったお花代や香典を整理するときに、管理しやすくなります。

参列できない場合は郵送する

葬儀に参列できない場合でも、お花代を渡したいときは、現金書留で郵送しましょう。

その際、ただお金を送るのではなく、現金書留に入るサイズの不祝儀袋に入れて、故人を偲ぶ気持ちや遺族へのお悔やみの言葉を添えた手紙を同封するとより丁寧です。

手紙には、故人との思い出や弔意を表す言葉を記し、遺族への気遣いも忘れずに伝えましょう。

【喪主・遺族向け】葬儀におけるお花代の扱いとマナー

喪主・遺族として「お花代」を受け取る際も、気をつけるべきマナーがあります。

- お花代を受け取るか・辞退するかを決める

- お花代を受け取る場合はお返しを用意する

- お返しが不要なケースもある

お花代を受け取るか・辞退するかを決める

喪主や遺族は葬儀の準備を進める際に、お花代をはじめ香典やその他の供物を受け取るか否かを決めます。

葬儀の規模や形式を考慮しながら家族で話し合い、故人の遺志を尊重しながら検討しましょう。

お花代や香典を辞退する場合は、訃報案内で参列者に辞退する意向を伝える必要があります。

辞退の理由としては、葬儀の簡素化を図りたい、お返しの品を手配する遺族の負担を減らしたいなどさまざまですが、参列者には辞退の理由を細かく説明せず、故人の遺志であるとだけ伝えるのが一般的です。文面については葬儀を依頼した葬儀社に相談するとよいでしょう。

お花代を受け取る場合はお返しを用意する

お花代を受け取った際は、いただいた方へお返しをするのがマナーです。

供花の代金として受け取った場合、その金額の1/2〜1/3程度の価格の品を選びましょう。

お返しの品には、お礼状を添えて感謝の気持ちを伝えます。

職場関係者などに連名や団体でお花代をいただいた場合は、個別にお返しするのではなく、皆さんで取り分けられる品を選びましょう。

たとえば、個包装されたお菓子の詰め合わせやお茶などが適しています。

- ・菓子やお茶、洗剤などの日用品

- タオル、ハンカチ

- カタログギフト

お返しが不要なケースもある

お花代をいただいた方が「お返しは不要です」と申し出ている場合は、無理にお返しを準備する必要はありません。

相手の気持ちを尊重し、お返しの代わりに手紙や電話などで感謝の気持ちを伝えるとよいでしょう。

手紙や電話では、お花代を送ってくれたことへのお礼と、遺族としての感謝を伝えましょう。

一言お礼を述べることで、形式にとらわれず温かい気持ちを届けることができます。

葬儀のお花代はマナーを理解して渡しましょう

葬儀におけるお花代とは、故人への供養の一環としてお花を供えるときの費用です。 お花代は供花の代金として渡す場合と、香典として渡す場合があります。それぞれの意味や金額の相場、包み方のマナーが異なります。状況や故人との関係によっても渡し方が変わるため、お花代の意味や渡し方などマナーを理解して対応しましょう。

お葬式のむすびすは、「その人らしいお葬式」にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。事前の相談から実際の葬儀まで、すべて自社のスタッフが一貫して承ります。郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

- 【参列者向け】お花代と供花どちらを手配するか悩んだ場合は?

-

葬儀社や遺族に連絡したうえで、どちらを手配するか決めましょう。

お花代と供花のどちらを手配するか迷った場合は、どちらで対応しても問題ありません。

遺族や葬儀社に連絡を取って、どのような花を飾るか確認できる場合は、お花代ではなく供花を手配することもできます。 - 【参列者向け】家族葬の場合でもお花代を用意していい?

-

遺族がお花代や供物を辞退していなければ、渡して構いません。

家族葬の場合でも、遺族がお花代や供物の受け取りを辞退していなければ、贈ることは問題ありません。

家族葬でも供花を受け付けるケースも多く、弔意を示す一つの方法として選ばれています。

お花代を準備する前に、訃報連絡などで事前に遺族の意向を確認しましょう。辞退を知らされたなら、無理に渡す必要はありません。 - 【喪主・遺族向け】お花代を受け取るかどうか悩んだ場合は?

-

家族や葬儀社の担当者に相談して判断しましょう。

お花代は、故人への弔意を示すものであり、受け取ることは参列者の気持ちを尊重することにつながります。

ただし、葬儀後のお返しの手配など遺族の負担を減らしたい場合は、お花代や香典を辞退するという選択もあります。

お花代などを受け取るか否かを決める際は、家族で相談して故人の遺志や遺族の負担を考慮しながら判断しましょう。

また、どうするか悩んだ場合は、葬儀社の担当者に相談することで、地域の慣習や適切な対応についてアドバイスしてもらえます。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版