自宅葬とは?葬儀におけるポイントを解説

自宅葬とは、自宅を会場として行う葬儀のことです。

近年では斎場や会館を利用する葬儀が一般的ですが、住み慣れた場所で最期を迎えたいという故人の希望や、家族だけで静かに見送りたいという意向から、自宅を選ぶケースも一定数あります。

一方で、自宅葬には特有の準備や注意点があり、形式の自由度が高いぶん、事前の理解と対応が重要になります。

家族葬や一日葬といった小規模な葬儀形式が広まる中で、自宅葬という選択肢も徐々に再評価されつつあります。

どのような流れで進行するのか、費用はどの程度かかるのか、住宅の条件や近隣対応はどうすべきかなど、自宅葬を行ううえで押さえておきたい実務的な要点はいくつかあります。

まずは、自宅葬という形式の基本から確認していきましょう。

自宅葬とは?形式ではなく会場で決まる葬儀のかたち

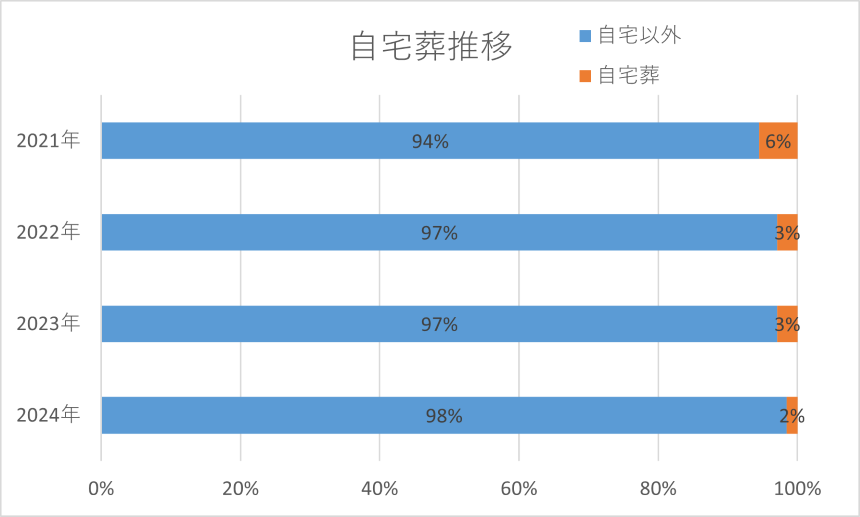

図:自宅葬の割合推移(2021〜2024年)

自宅葬は現在、全体の2〜3%にとどまる少数派の形式ですが、それでも選ばれる背景には明確な理由があります。会場として自宅を選ぶことで、個人や家族の想いを反映しやすく、より自由な形で見送りができる点に価値が見出されています。

都市部を中心に斎場葬が主流である中、自宅葬は施設に依存しない選択肢として残されており、「自分らしい最期」や「家族だけで送る」といったニーズに対応するものです。

以下の図の通り、自宅葬の実施率は年々減少傾向にあるものの、再評価されつつある傾向も見られます。

どんな葬儀が自宅葬にあたるのか

自宅葬とは、葬儀の内容や形式にかかわらず、「自宅を会場として行う葬儀」を指します。つまり、一般葬・家族葬・一日葬など、どの形式でも会場が自宅であれば自宅葬に分類されます。

この定義に基づけば、「家族葬を自宅で行う」「一日葬を自宅で行う」といった事例もすべて自宅葬に含まれます。

混同を防ぐためには、葬儀形式(誰が来るか・何をするか)と会場の分類(どこで行うか)を明確に区別して理解する必要があります。

形式×会場という視点で捉えると、以下のように整理できます:

- 家族葬(形式)× 斎場(会場)→一般的な家族葬

- 家族葬(形式)× 自宅(会場)→自宅葬でもあり家族葬でもある

- 一般葬(形式)× 自宅(会場)→自宅葬でもあり一般葬でもある

家族葬との違いは?重なるけれど別のもの

「家族葬」は、参列者の範囲(家族や親族など限られた人)を基準とした分類です。一方、「自宅葬」は、場所(自宅)を基準とした分類であり、形式としては家族葬や一般葬を問わず該当します。

このため、両者は別軸の概念であり、「家族葬=自宅葬」ではありません。両者が重なるのは「家族葬を自宅で行う」場合に限られます。

自宅葬の実施例としては、「親しい人だけを招いた家族葬を自宅で行う」ケースが多く見られます。形式と会場の違いを意識することが、誤解を避けるうえで重要です。

関連リンク:家族だけの自宅葬とは

なぜ自宅葬が見直されているのか

近年、形式や慣習にとらわれず、家族の想いを優先した葬儀を望む人が増えています。そうした中で、自宅葬は「住み慣れた場所で見送ってほしい」「身内だけで静かに送りたい」といった意向に応える選択肢として見直されつつあります。

斎場葬では時間や会場の制約がある一方、自宅であれば進行や空間演出を柔軟に調整できるため、故人との最後の時間をより丁寧に過ごせる傾向があります。

利便性や設備面を重視する斎場葬に対し、精神的なつながりや個別性を重視する自宅葬が再評価されているのは、見送りの価値観が多様化していることの現れといえます。

自宅葬の流れとは?準備と進行を整理

自宅葬の基本的な進行は、斎場などで行う一般的な葬儀と大きく変わりません。ただし、会場となる自宅には式場設備が整っていないため、準備や段取りを家族が主体的に行う必要があります。

例えば、祭壇の設置や導線の確保、近隣住民への挨拶など、斎場では自動的に整っている要素も自宅ではすべて個別に調整する必要があります。これにより、工程が増える・調整が複雑になるといった特徴があります。

むすびすが提供する自宅葬の進行ガイドでも、事前の環境整備や役割分担が重要であることが指摘されています。流れそのものは一般的な葬儀と同様である一方で、実施環境が家庭ごとに異なることが自宅葬の特徴です。

事前に確認すべきポイントと当日の進行内容を把握しておくことで、限られた時間の中でも落ち着いた対応が可能になります。以下に、自宅葬における準備と進行を整理して解説します。

事前準備で確認すべき環境条件

自宅葬では、自宅を式場として使用する前提で、会場条件や生活空間との兼ね合いを確認しておくことが欠かせません。

一般的には6畳以上の部屋が望ましく、祭壇や柩の配置だけでなく、読経・焼香スペースや控室としての部屋も必要になる場合があります。間取りによっては2部屋以上が必要です。

また、集合住宅ではエレベーターのサイズや動線、近隣住民への配慮が重要です。棺が通る玄関幅の確保、エントランスや共用部の使用に関する管理会社や大家への確認も忘れずに行うべきです。

騒音や香りの影響を考慮して、葬儀前に近隣住民や町内会へ挨拶しておくことで、トラブルの防止につながります。こうした会場整備の内容については、以下のページで詳細に解説されています。

当日の流れと自宅ならではの注意点

葬儀当日の基本的な流れは、斎場で行う場合と同様です。具体的には、安置・納棺・通夜・告別式・出棺・火葬といった一連の工程に沿って進行します。

自宅で行う場合は、読経や焼香の動線、参列者の着座位置、僧侶の導線などを事前に想定しておくことが必要です。スペースに余裕がない場合は、家具の一時移動などが必要になることもあります。

出棺に際しては、棺が玄関を通れるかどうかや、住宅の外部から搬送車までの経路が確保されているかも確認が求められます。特にマンションや路地にある住宅では、ストレッチャーや車両の出入りに注意が必要です。

こうした点を踏まえた段取りができていれば、自宅葬であってもスムーズな進行が可能です。前日の準備と当日の役割分担を明確にしておくことが、葬儀全体の安定につながります。

自宅葬の費用相場は?抑え方と注意点を整理

自宅葬の費用は30万円から100万円前後になるケースが多く、実施内容や参列者の人数によって大きく変動します。

会場として自宅を使用するため式場利用料は発生しませんが、祭壇設営・人員配置・搬送の手配などの費用が別途かかる場合があります。

内容を簡素にすれば比較的費用を抑えやすい一方で、宗教儀式や会食を含めると一般的な家族葬と同等になることもあります。

実際の費用感をつかむうえでは、ほかの葬儀形式との比較によって全体像を把握しておくと参考になります。

以下は、自宅葬・一日葬・家族葬の費用相場と主な特徴をまとめたものです。

| 葬儀形式 | 費用目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 自宅葬 | 30万〜100万円 | 自宅を会場にし、内容を柔軟に設計できる。会場費は不要 |

| 一日葬 | 40万〜100万円 | 通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う。多くは斎場で実施されるが自宅も可能 |

| 家族葬 | 60万〜120万円以上 | 通夜・告別式を含む2日間の葬儀。親族を中心とした形式 |

費用内訳の特徴と抑えるための工夫

自宅葬では式場費用が不要になる反面、自宅用の祭壇や装飾、式進行の補助人員の手配などが必要になることがあります。

例えば、会場設営・片付け費、近隣配慮の備品、控室の代替手配などが想定されます。

ただし、参列人数が少ない場合や、祭壇を簡易的なものにすることで、こうした費用は抑えることが可能です。

自宅葬の費用内訳をもとに、事前に見積もりを確認しながら調整することをおすすめします。

斎場葬との違いは?費用差と注意点を整理

一般的な斎場葬では施設使用料が5〜15万円ほどかかりますが、自宅葬ではこの部分が不要になるため、全体費用に大きな影響があります。

一方で、自宅の間取りや設備によって追加費用が発生する場合もあり、必ずしも「安くなる」とは限りません。

特に30人以上の規模になると、料理・返礼品・スタッフ手配などで斎場葬と同等かそれ以上になるケースもあるため注意が必要です。

メリット・デメリットの観点からも費用判断をすると安心です。

人数別費用シミュレーション

| 人数 | 総費用目安 | 基本費用 | 追加費用 | 主な増加要因 |

|---|---|---|---|---|

| 10人 | 35万〜90万円 | 15万〜65万円 | 20万〜25万円 | 最小限の料理・返礼品・人員 |

| 20人 | 50万〜110万円 | 15万〜65万円 | 30万〜45万円 | 料理・返礼品が倍増、サポート人員増加 |

| 30人 | 65万〜120万円 | 15万〜65万円 | 40万〜55万円 | 設営対応、誘導補助、接待体制の強化 |

自宅葬のメリット・デメリットは?判断のために整理

自宅葬には自由な設計や費用の柔軟性といった利点がある一方で、準備や環境面での制約も伴います。

家族の体力的・心理的な負担や、住宅事情・近隣環境など、外からは見えにくい要素が判断に影響します。

形式の柔軟性と負担のバランスを見極めながら、自宅葬を選択肢として検討することが求められます。

メリットは自由度と費用の柔軟さ

主な利点は以下のような点にあります。

- 形式・時間進行を柔軟に設計できる

斎場のスケジュールに縛られず、家族のタイミングで進行可能です。 - 式場使用料が不要なため費用を抑えやすい

参列者が少ない場合や祭壇を簡易化することで、コストを最小限に抑えられます。 - 自宅という空間で「その人らしさ」を表現しやすい

遺品の展示や写真の設置など、個別性を高めた見送りが可能です。

デメリットは準備の負担と住宅条件の制約

注意すべき点・負担になる可能性があるのは以下の通りです。

- 会場設営・近隣配慮など家族側の負担が大きい

業者との調整や清掃、備品準備などを家族が主体で行う必要があります。 - 自宅の間取りや設備に制約がある

広さや動線、バリアフリー対応が不十分な場合は実施が難しいこともあります。 - 近隣との関係性に注意が必要

自宅葬は大変?でも紹介されているように、音・人の出入り・駐車などの配慮が必要です。

どんな住宅でもできる?自宅葬で注意すべき住まいの条件

自宅葬は場所を選ばないように見えますが、物理的な制約や居住環境の条件によっては、実施が難しい場合もあります。

とくに集合住宅や賃貸住宅では、共用部分の通行、管理者の承諾、音の配慮などの調整が必要です。

むすびすの実施事例でも、自宅葬が難航したケースとして「玄関に棺が入らない」「階段幅が足りない」「町内会に説明が不足していた」といった背景が繰り返し登場します。

住宅ごとの特性と周辺との関係性を事前に確認することが、円滑な自宅葬の実現には欠かせません。

戸建て・マンション・賃貸で確認すべきポイント

住宅の種類によって、自宅葬を行う上での実務的な条件が異なります。

- 戸建て住宅

スペースや自由度は高い一方で、玄関の広さや棺の搬入経路を確認しておく必要があります。 - マンション

エレベーターのサイズや共用廊下の使用、近隣住戸への配慮が求められます。 - 賃貸物件

管理会社や大家の承諾が必要であり、宗教儀式や香の使用について規定がある場合もあります。

棺のサイズや出入り、階段・廊下の幅といった構造的な要素が障壁になることもあるため、事前の確認が欠かせません。

ご近所・町内会への配慮も不可欠

自宅葬は地域社会との関係性にも影響を及ぼすため、ご近所・町内会への連絡と説明が重要です。

- 通行や駐車に関する配慮

会葬者の出入りや車両の駐車が、他住戸や近隣道路の妨げとならないよう注意が必要です。 - 音・香り・人の出入りに関する理解形成

読経や弔問が近隣に与える影響を想定し、事前の説明や案内が円滑な運営につながります。

自宅葬を行う際には、自宅葬におけるマナー全般を参考に、地域との関係性に配慮した準備が求められます。

自宅葬を自分で行う?葬儀社に頼む?判断と相談のポイントを整理

自宅葬は家族だけで準備・運営することも可能ですが、手続きや設営の負担が大きくなる傾向があります。そのため、状況に応じて葬儀社に相談・依頼することも選択肢となります。

自由度を保ちつつ、必要な部分だけを専門家に任せる形で、自宅葬の負担を軽減する事例も増えています。

とくに初めて葬儀を行う家族にとっては、事前相談によって具体的な流れや注意点を把握できることが大きなメリットとなります。

実施方法を判断する際には、「自分たちでできる範囲」「専門家に任せたほうが安心な部分」を分けて考える視点が求められます。

家族のみで行う場合に必要な準備とは

自宅葬を家族だけで行うには、葬儀に関する知識と段取りの把握が求められます。ただし、実際には葬儀社を介さないと難しい手続きや専門的な対応もあるため、全てを完全に家族のみで行うのは現実的には難しい場面が多くあります。

- 遺体の一時保管・安置のための設備や衛生管理

- 火葬場の予約・手続き(自治体によっては葬儀社を通じた手配が必要)

- 祭壇や備品(焼香台、遺影、供物など)の準備と設営

- 読経や宗教者の手配、スケジュール調整

- 当日の進行管理(会葬者の対応、焼香案内、出棺・搬送)

これらをすべて家族だけで担うには負担が大きく、特に遺体の安置や搬送、火葬場の手配などは専門業者の関与がほぼ必須となります。

葬儀社に依頼することで得られる安心感

葬儀社に相談・依頼することで、段取りや運営に不安がある場合でも円滑に進められます。

- 全体の流れの設計・助言

- 必要物品・備品の手配

- 宗教者の紹介やスケジュール調整

- 遺体の搬送・安置施設の手配

- 火葬場の予約・行政手続きの代行

- 近隣配慮を含めた準備サポート

一部だけ依頼することも可能なため、希望と予算に応じて柔軟に選べます。

相談時に確認しておきたいポイント

事前相談では、実施の可否を見極めるために以下の点を確認するとよいでしょう。

- 自宅で葬儀を行う際のスペースや動線の可否

- 希望する内容に対応できるか(宗教形式・人数など)

- 備品や手配の範囲とその費用

- 当日の人員配置や進行サポートの有無

細かい不安や希望を事前に整理し、チェックリスト形式で伝えると相談がスムーズになります。

現地確認や香典返しなど依頼時の留意点

自宅葬では、実際の住宅を葬儀社が事前確認することで、当日の導線や祭壇設置の問題を未然に防げます。

また、式後の返礼品手配についても、自宅での進行に合わせた対応が可能です。

たとえば、自宅葬の香典返しのように、一般的な返礼とは異なる段取りが必要になることもあります。

事前相談の段階で、こうしたポイントも含めて確認しておくと安心です。

よくある質問

- 自宅葬はどんな家でもできますか?

-

建物の構造や住環境によって制約があります。

自宅葬は戸建てであれば比較的実施しやすいですが、マンションや賃貸住宅では、棺の搬入出や近隣への配慮、管理者の許可が必要になる場合があります。

事前に住宅の条件を確認し、対応可能か葬儀社に相談しておくと安心です。 - 自宅葬は本当に費用を抑えられるのですか?

-

式場使用料がかからない分、抑えられる傾向はありますが一概には言えません。

設営・人件費・備品の手配などが別途必要になるため、内容次第で一般的な家族葬と同程度になることもあります。

費用を抑えたい場合は、参列人数や演出内容を絞る工夫が有効です。 - 近所の方への配慮は必要ですか?

-

はい、特に住宅密集地では丁寧な対応が重要です。

香りや人の出入り、駐車スペースなどがトラブルの原因になることがあります。

事前に挨拶をしておく、音や動線に配慮するなど、地域との関係性を保ちながら実施することが大切です。 - 自分たちだけで自宅葬を行うことはできますか?

-

一部の工程は可能ですが、すべてを家族のみで行うのは現実的には難しいです。

遺体の搬送・保管、火葬場の予約、宗教者の手配など、専門的な段取りや許可が必要な場面が多くあります。

必要な部分だけ葬儀社に依頼する「部分委託」なども検討すると負担を抑えやすくなります。 - 自宅葬を希望する場合、どのタイミングで相談すればよいですか?

-

事前相談の段階で希望を伝えておくことをおすすめします。

自宅の間取りや近隣環境の確認が必要になるため、いざという時に慌てないよう、早めに葬儀社へ相談し、現地確認や費用シミュレーションを済ませておくと安心です。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版