一日葬は食事なし?儀式形式を交えながら解説

一日葬は通夜を行わず、葬儀と告別式を一日で執り行う形式です。

短期間で完結するため、近年は利用が増えていますが、「一日葬では食事は用意しないのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。

実際には食事を伴う場合と伴わない場合があり、参列者の構成や式場の利用条件によって選択が分かれます。

本記事では、一日葬における食事の有無、行う場合のタイミングやメニュー、行わない場合の代替手段まで整理して解説します。

これを読むことで、ご自身の葬儀における適切な判断材料を得ることができます。

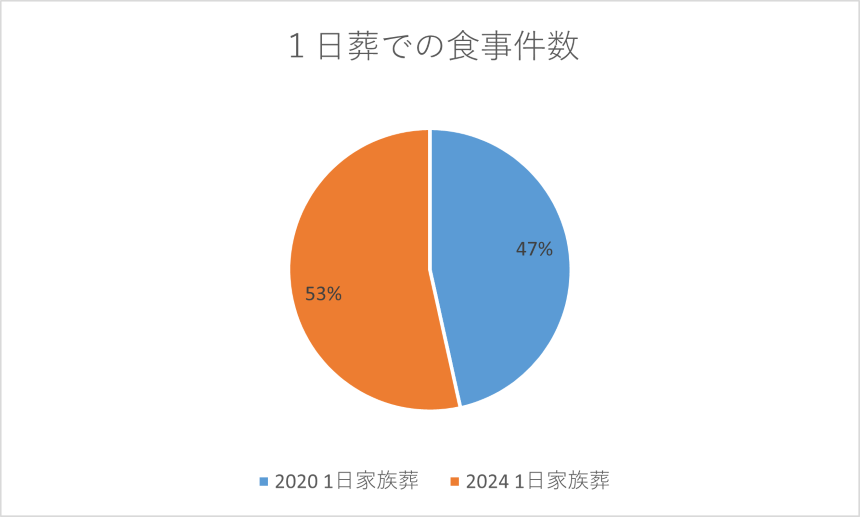

一日葬の食事有無はほぼ半々です

一日葬で食事を行うかどうかは、現在ほぼ半々の割合です。

むすびすの実施データによると、2020年は47%、2024年は53%と、近年はわずかに食事ありが増加しています。

なお、この数値は「一日葬全体に占める割合」ではなく、食事ありの件数そのものを年度比較したものです。

コロナ禍で一時的に食事なしが増えましたが、行動制限の緩和に伴い、再び食事を設ける傾向も見られます。

食事の有無は参列者の構成・会場設備・地域の慣習など、複数の条件を踏まえて判断されます。

| 項目 | 食事あり | 食事なし |

|---|---|---|

| 主なタイミング | 火葬中・火葬後・前日 | 茶菓・軽飲料のみ |

| メリット | 参列者交流・弔いの一部・親族の顔合わせ | 準備負担軽減・時間短縮・参列者の拘束を抑える |

| 注意点 | メニュー選定・宗教的配慮・式場規定の確認 | 「食事なし」を事前案内で明示 |

コロナ禍での変化と現在の傾向

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの葬儀では会食を省略する対応が取られました。

一日葬は通夜を伴わないため、食事なしでも進行可能であり、この時期は省略される傾向が強まりました。

現在は行動制限が緩和され、個別盛りや持ち帰り弁当などを活用して会食を再開する事例も増えています。

地域や会場によって差はありますが、全体としては以前の水準に近づきつつあります。

食事の有無を決める主な判断基準

- 参列者の構成:高齢者や遠方からの参列が多い場合は負担軽減のため省略されることがあります。

一方で、親族同士が集まる機会が久しい場合は、あえて会食を設けるケースもあります。 - 会場の設備:席数や配膳環境が整わない場合、食事なしを選択することが一般的です。

- 宗教・地域の慣習:食事を伴うことが一般的な地域や宗派もあれば、簡略化が進む地域もあります。

これらの条件を総合的に踏まえ、遺族と葬儀社が協議して最終的に判断するのが一般的です。

食事をする場合のタイミングは「火葬中」か「火葬後」

一日葬で食事を設ける場合、主なタイミングは「火葬中」か「火葬後」の二択に集約されます。

式全体の進行時間が限られているため、待ち時間を有効に活用するか、落ち着いた環境を選ぶかという違いが判断のポイントとなります。

参列者の移動距離や体力、会場設備の有無などを考慮して、どちらが適しているかを選ぶことが一般的です。

火葬中に食事をする場合の特徴

火葬中に食事を行う方法は、限られた時間を効率的に使える点で選ばれることが多いです。

火葬の待ち時間はおおよそ1時間前後あり、この時間を会食に充てることで式全体の拘束時間を延ばさずに済みます。

火葬場に併設された会食室を利用できる場合は、移動の負担も少なく、参列者にとっても比較的負担の少ない選択肢となります。

ただし、火葬場や式場によっては食事ができる設備が整っていない場合もあり、その場合はこのタイミングでの会食は不可能です。

また、時間が区切られているため、落ち着いた雰囲気で会食を行うのは難しく、形式的な食事になる傾向があります。

このように火葬中の会食は、効率を重視する場合には適していますが、十分な会食環境を整えられるかどうかを事前に確認しておく必要があります。

火葬後に食事をする場合の特徴

火葬後に食事を行う方法は、ゆとりを持った会食を望む場合に選ばれることが多いです。

火葬が終わったあとに式場や別会場に移動して会食を設ければ、時間の制約が少なく、落ち着いた雰囲気で食事をとることができます。

料理も仕出しやレストランなど幅広い選択肢から選べるため、参列者の嗜好や状況に合わせやすい点が利点です。

一方で、火葬場から会食会場への移動が必要になるため、高齢者や遠方からの参列者にとっては体力的な負担が増える可能性があります。

また、全体の拘束時間が延びることから、時間効率を重視したい場合には適さない選択ともいえます。

火葬後の会食は、参列者との交流や親族の再会を重視したいときに有効ですが、参加者の体調や移動の負担を考慮して判断することが大切です。

式前日に親族で食事を行うケースもあります

一日葬は通夜を省略する形式とされていますが、式場を二日間利用できる場合には、前日の夜に親族で食事を共にする場が設けられることがあります。

この場は、単に遠方からの親族が前泊するから自然に発生するのではなく、親族が一堂に集まり交流する時間を意識的に確保するために設けられることも少なくありません。

式場内で故人を囲んで食事をすることにより、形式的な儀式とは異なる温かみのある弔いの時間が生まれます。

儀礼的な負担を軽減しながら、家族や親族が落ち着いて語り合えるアットホームな雰囲気を持つ点が特徴です。

前日食事が行われる場合の背景

前日食事が行われる背景には、式場の利用条件や親族の事情が関係しています。

式場によっては「借りる場合は二日単位」とする運用があり、その場合は自然に前日も式場を利用する前提となります。

また、遠方から親族が集まるケースでは、前泊を兼ねて食事の場が設けられることも多くなります。

ただの宿泊準備ではなく、親族が集まって語り合う機会を意識的に作ることが目的とされる場合もあります。

さらに、前日食事は単なる会食にとどまらず、親族が気持ちを整える時間としての役割を持つことがあります。

通夜を行わない一日葬においては、通夜に代わる弔いの場や親族の顔合わせとして機能する点も特徴です。

前日食事の意味合いと注意点

前日食事にはいくつかの意味合いがあります。

故人を囲んで共に過ごすことで弔いの一部としての役割を持ち、儀式とは異なる落ち着いた時間を共有できます。

また、久しぶりに集まる親族にとっては交流や絆を深める機会となり、翌日の式進行を確認する場としても活用されます。

一方で、注意点も存在します。

宗教によっては前日の飲食に制約が設けられている場合があり、その場合は宗教者に確認が必要です。

さらに、準備や接待が喪主や近親者の体力的負担にならないよう配慮することが求められます。

加えて、式場によっては料理提供や利用に制限があるため、事前に規定を確認することが不可欠です。

食事をする場合のメニューは和食系が無難です

一日葬で用意される食事は、一般的に「精進落とし」と呼ばれる会食にあたります。

落ち着いた雰囲気を保つため、和食を基調とした仕出しや弁当が主流となっています。

この形式は、個別に配膳される料理であるため、参列者が自分のペースで食べやすく、また高齢者や子どもなど幅広い層に対応しやすい点が特徴です。

さらに、故人の分として供養膳を用意するのが慣例とされています。

祝い事を連想させる派手な食材や演出を避け、落ち着いた和食を選ぶことが安心につながります。

料理の種類や提供方法は式場や葬儀社によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

標準的な料理と提供形式

一日葬での食事は、仕出し料理や弁当形式を基本とし、懐石風に整えられた和食が一般的です。

全員が同じ内容を受け取るため、参列者間での不公平感がなく、落ち着いた雰囲気を保ちやすい特徴があります。

料理は一人一人に提供される個別膳が標準であり、食べ進めるペースや量を各自で調整できる点が実用的です。

また、故人への供養として「供養膳」を一膳用意することも慣例とされています。

実務面では、多くの式場が葬儀社を通じて料理を手配できる仕組みを備えており、人数の変動にも柔軟に対応可能です。

一般的に、式の前日までは個数変更が認められることが多いため、直前の参列人数の増減にも対応しやすくなっています。

このように、標準的な料理形式は実用性と儀礼性の両立を図ったものであり、安心して選択できる方法と考えられます。

避けるべき食材や演出

一日葬における食事では、祝い事を連想させる食材や演出は避けることが基本とされています。

特に、鯛や伊勢海老といった祝い膳に用いられる高級魚介、また紅白を強調した彩りは不適切と考えられます。

また、盛り付けや料理演出についても華美なものは控えるべきです。

過度に派手な装飾や演出は、参列者に違和感を与えやすく、場の雰囲気にそぐわない場合があります。

落ち着いた和食を中心に構成し、彩りも自然で控えめなものを選ぶことが、会食の趣旨に合致します。

形式的な儀礼としてだけでなく、参列者全員が故人を偲びながら安心して時間を過ごせる環境を整えることが大切です。

事前に確認すべき配慮点

一日葬での食事を用意する際には、参列者への細やかな配慮が欠かせません。

特にアレルギーや宗教的な食の制約に対応できるかどうかは重要な確認事項です。

事前に参列者の状況を把握し、可能な範囲で個別対応を依頼しておくと安心です。

また、参列者の中には高齢者や小さな子どもが含まれる場合もあります。

その際には、柔らかく食べやすい食材や少量でも満足できる料理が適しています。

さらに、式場や葬儀社によってはお子様専用の料理(お子様ランチなど)が用意されている場合もあり、年齢に合わせて選ぶことが可能です。

加えて、式場によっては料理の提供方法や持ち込み可否に規定が設けられている場合があります。

外部の仕出し業者を利用できるか、式場内の提携業者に限定されるかなど、事前の確認は不可欠です。

こうした手続き面を把握しておくことで、当日の混乱や不備を避けることにつながります。

食事をしない場合は返礼品や軽飲料で配慮します

一日葬では、限られた時間で儀式を進行する特性から、食事を伴わない形を選択するご家庭も一定数あります。

これは、喪主側にとっては準備や後片付けの負担を軽減できる点、参列者にとっては滞在時間を短縮できる点から合理的な判断といえます。

食事を出さない場合でも、参列者に対する感謝やおもてなしの気持ちを示す工夫が欠かせません。

具体的には、式後に茶菓や軽飲料を用意して短時間でも休める場を設けたり、返礼品を充実させる対応が一般的です。

また、僧侶に対しては御膳料をお渡しすることで、食事に代わる儀礼的な配慮を行います。

返礼品の選択肢としては、食品や日用品のほか、近年では食事用カタログギフトを採用する例も見られます。

これは参列者が後日自由に料理を選んで楽しめるもので、「その場での食事がない」という不足感を補う方法として有効です。

このような代替的な配慮を行うことで、食事を伴わない一日葬であっても、参列者に失礼のない形を保ちつつ、全体の流れを簡潔に進めることが可能になります。

代替手段の具体例

一日葬で食事を設けない場合でも、参列者や僧侶に対する配慮は欠かせません。

そのため、いくつかの代替的な対応が一般的に行われています。

まず、式後に茶菓や軽飲料を用意する方法があります。

短時間であっても休憩の場を設けることで、参列者に一息ついてもらうことができます。

特に高齢者や遠方からの参列者にとっては、こうした小さな気配りが負担を和らげます。

次に、返礼品の充実です。

定番の食品や日用品のほか、近年では食事用カタログギフトを選ぶ例も増えています。

参列者が自宅に戻った後で好きな料理を選べるため、「その場で食事がない」という不足感を補うことができます。

また、僧侶への配慮としては、食事に代えて御膳料をお渡しすることが一般的です。

これにより、形式としての礼を欠くことなく、儀礼的な整合性を保つことができます。

事前案内と注意点

一日葬で食事を設けない場合は、参列者に誤解や不便を与えないよう、事前の案内が重要です。

特に、案内文に「食事はございません」と明記しておくことで、参列者の期待値を適切に調整することができます。

また、高齢者や遠方からの参列者にとっては、食事の有無が移動計画や体調管理に直結します。

そのため、事前にしっかり説明しておくことで、参列者の負担を軽減することにつながります。

さらに、式場の利用規定や宗教的習慣によっては、軽飲料や茶菓の提供にも制約がある場合があります。

準備を進める際には、あらかじめ式場や宗教者に確認を行い、トラブルを避けることが望まれます。

一日葬における食事の有無は状況に応じて選べます

一日葬は通夜を省略した簡略化された形式であり、「食事なし」が基本と考えられることがあります。

しかし実際には、食事を伴う一日葬も多く、割合としてはおおむね半々程度に分かれています。

つまり、儀式形式そのものが食事の有無を固定するわけではありません。

食事を設けるかどうかは、参列者の構成や移動距離、式場の規定、宗教的習慣、喪主側の準備負担といった条件によって変わります。

親族同士でゆっくり語り合う時間を持ちたいのであれば会食を選ぶのが自然ですし、

負担軽減を重視する場合には返礼品や軽飲料で対応しても十分に礼を尽くすことができます。

重要なのは、どちらを選んでも失礼にはならないという点です。

食事を設ける場合は精進落としとして落ち着いた和食を用意し、参列者への配慮を整えること。

食事を設けない場合は返礼品や事前案内を通じて心配りを示すこと。

いずれの形でも、一日葬にふさわしい誠意ある対応となります。

最終的には、「親族との交流をどの程度重視するのか」「参列者の負担をどのように考えるのか」という価値観を基準に選択するとよいでしょう。

よくある質問

- 一日葬では必ず食事を用意しなければならないのでしょうか?

- 必ずしも必要ではありません。食事を設けるかどうかは喪主や参列者の意向、式場の規定によって決まります。返礼品や軽飲料で代替するケースも多く見られます。

- 一日葬で食事をする場合、どのタイミングが一般的ですか?

- 主に「火葬中の待ち時間」か「火葬後」に行われます。前者は効率的、後者は落ち着いた雰囲気で食事ができるという特徴があります。

- 食事をしない場合、参列者に失礼にはなりませんか?

- 失礼にはなりません。その代わりに茶菓や返礼品を用意し、事前に「食事なし」と案内しておくことで参列者の理解を得られます。

- 一日葬で用意する食事はどのようなメニューが望ましいですか?

- 精進落としとして和食系の懐石・仕出し弁当が一般的です。祝い事を連想させる鯛や紅白の演出は避け、落ち着いた献立を選ぶことが望ましいです。

- 前日に親族だけで食事をすることもありますか?

- はい。式場を二日間利用できる場合や前泊する親族が多い場合には、前日に集まって食事をすることがあります。これは通夜代替や親族交流の場としての意味合いを持ちます。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版