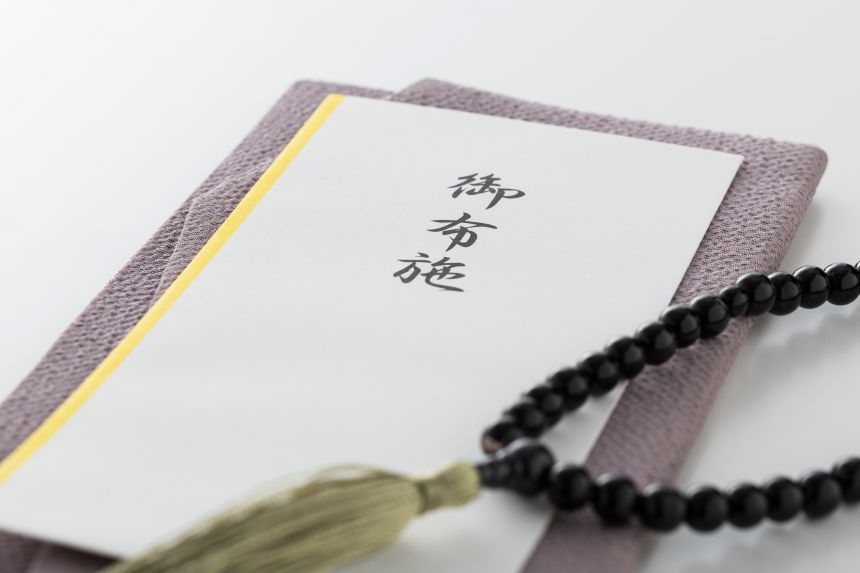

相場はどれくらい?一日葬におけるお布施の金額を解説

一日葬におけるお布施は、参列する人や葬儀を執り行う側にとって悩みやすい要素のひとつです。

「一般葬より簡略化されるのだから、お布施は不要なのでは」と考える人もいますが、実際には僧侶を呼ぶかどうかで大きく異なります。

一日葬で僧侶を招く場合は、読経や戒名授与のためにお布施を準備する必要があります。

相場はおおよそ30万〜50万円とされ、通夜を省く分、一般葬よりやや抑えられる傾向があるものの、戒名料や寺院との関係性によって変動します。

さらに、お布施には読経料・戒名料・御車料・御膳料といった内訳があり、宗派ごとに戒名や法名の扱いも異なります。

金額だけでなく、渡すタイミングや作法を押さえておくことが、失礼のない対応につながります。

本記事では、一日葬におけるお布施の基本から相場、内訳、宗派差、渡し方のマナーまで整理し、安心して準備できるように解説します。

一日葬でお布施が必要かどうかは僧侶の有無によって変わります

一日葬でお布施を準備するかどうかは、僧侶を呼ぶか呼ばないかで決まります。

僧侶を招いて読経や戒名を依頼する場合には、一般葬と同じようにお布施が必要になりますが、無宗教形式や直葬に近いかたちを選ぶ場合にはお布施は発生しません。

一日葬は通夜を省く葬儀形式であるため、「簡略化された分だけお布施も不要では」と考えられることがあります。

しかし、葬儀で僧侶が関わる以上、読経や戒名授与に対する謝礼は欠かせず、葬儀の規模や時間にかかわらず一定の準備が求められます。

お布施の有無は葬儀の形式そのものではなく、宗教儀礼を取り入れるかどうかで分かれる点が本質です。

僧侶を呼ばない場合は、式の運営や会場準備、火葬にかかる実費が中心となり、呼ぶ場合には別途お布施を想定しておく必要があります。

したがって、一日葬だからといって一律に判断することはできません。

この前提を押さえたうえで、次に金額相場や内訳を確認していくことが大切です。

僧侶を呼ぶ場合は読経や戒名のためにお布施が必要です

一日葬に僧侶を招く場合には、お布施の準備が欠かせません。

読経や戒名授与など、宗教者が担う役割に対して謝礼を渡すのが慣習となっているためです。

葬儀の形式が一日であっても、僧侶が行う儀礼の内容は一般葬と変わりません。

告別式で読経を行い、戒名を授け、導師として式を進行するなど、本質的な部分は簡略化されないからです。

そのため、「時間が短いから」「規模が小さいから」という理由でお布施が不要になることはありません。

一日葬でも宗教儀礼を伴う以上は、相応の謝礼を用意することが必要です。

僧侶を呼ぶことを前提に葬儀を計画する場合には、式の運営や会場準備、火葬にかかる実費とは別に、お布施を必ず見込んでおくことが大切です。

僧侶を呼ばない場合は式の運営や火葬にかかる実費のみで済みます

僧侶を呼ばない一日葬では、お布施を準備する必要はありません。

無宗教葬や直葬に近いかたちで行われるため、宗教者への謝礼は発生しないからです。

この場合に必要となるのは、会場の利用料や火葬にかかる費用、祭壇や進行のための最低限の運営費といった実費です。

あくまで式を執り行うための実務的な支払いに限定される点が特徴です。

ただし、僧侶を呼ばないことは「宗教儀礼を省略する」という意味を持ちます。

伝統的な弔い方を望む親族からの理解が得られない可能性があるため、事前に意向を確認しておくことが欠かせません。

費用を抑えられる一方で、葬儀の意味合いや家族間の受け止め方が変わる点を考慮し、形式を選択することが求められます。

一日葬のお布施の金額相場は30万〜50万円が目安です

一日葬で僧侶を呼ぶ場合にかかるお布施は、おおよそ30万〜50万円が目安とされています。

この金額を基準に考えておくことで、費用全体の見通しを立てやすくなります。

通夜を行わない分、一般葬に比べるとやや抑えられる傾向があります。

ただし、葬儀自体の進行や僧侶の役割は変わらないため、必ずしも大幅に低くなるわけではありません。

実際のお布施の金額は一律ではなく、依頼する内容や菩提寺との関係性などによって上下します。

同じ一日葬であっても、宗派や地域、僧侶との付き合い方によって差が生じるのが実情です。

まずは30万〜50万円という幅を基準に想定し、どのような項目が含まれるか、また宗派や寺院の考え方によってどう変わるのかは次に確認すると理解が深まります。

一般葬と比べると一日葬のお布施はやや抑えられる傾向があります

一般葬では通夜と告別式の両方で読経を依頼するのが一般的ですが、一日葬では告別式のみとなるため、僧侶の読経回数は1回に減ります。

この違いから、お布施は一般葬よりもやや抑えられる傾向があります。

たとえば一般葬では40万〜60万円程度かかるところ、一日葬では30万〜50万円が目安とされます。

実際に10万円前後の差が出ることもあり、費用感を抑えたいと考える遺族に選ばれる理由のひとつです。

ただし、宗派や地域によっては通夜を省いても読経の内容が変わらず、金額差がほとんど出ない場合もあります。

また菩提寺との関係が深い場合は、形式にかかわらず同等のお布施を包むことも珍しくありません。

したがって、「一日葬なら必ず安くなる」と断言はできません。

相場はあくまで目安と考え、実際の金額は寺院に確認しておくことが重要です。

菩提寺がある場合は相場より高くなることがあります

檀家として菩提寺と日頃から付き合いがある場合には、お布施が相場より高めになることがあります。

長年の関係性に基づいて金額を決める傾向があり、形式的な相場よりも「家としての慣習」を重視するケースが多いからです。

特に戒名を授かる際には、その位階によって金額が変わります。

信士・信女よりも院号や居士など高い位階を希望する場合には、包む金額も相応に高額になるのが一般的です。

一方で、寺院紹介サービスや派遣僧侶を利用する場合には、あらかじめ料金が定額で示されていることが多く、相場が分かりやすいという特徴があります。

初めて僧侶に依頼する家庭や檀家関係がない家庭にとっては、金額を事前に把握できる安心感があります。

そのため、菩提寺がある場合は「家の付き合い方」に応じて金額が変動しやすく、相場から外れることも珍しくありません。

僧侶を派遣サービスなどで依頼する場合には、目安どおりの金額で収まると考えられます。

一日葬のお布施は複数の項目で成り立ちます

一日葬で僧侶に渡すお布施は、一括で包むのが一般的ですが、実際にはいくつかの項目が組み合わさって構成されています。

このため、同じ一日葬でも条件によって金額に幅が出やすいのが特徴です。

金額が変動する要因には、戒名を授かるかどうか、僧侶の移動や食事の扱い、さらに寺院との関係性などがあります。

どの要素を含めるかによって総額は変わるため、相場だけでなく内訳を理解しておくことが大切です。

中心となる読経料・戒名料に加え、御車料や御膳料もあります

お布施の中心は読経料と戒名料であり、これに御車料や御膳料が加わるのが一般的です。

読経料や戒名料は宗教儀礼に対する謝礼、御車料と御膳料は僧侶の移動や食事への配慮という意味を持っています。

具体的な金額感は以下のとおりです。

| 項目 | 目安金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 読経料 | 10万〜20万円 | 告別式での読経に対する謝礼 |

| 戒名料 | 10万〜30万円以上 | 位階によって差が大きい(院号・居士などは高額) |

| 御車料 | 5千〜1万円 | 僧侶の交通費 |

| 御膳料 | 5千〜1万円 | 会食を行わない場合に現金で渡す |

中心となる読経料・戒名料に比べれば御車料・御膳料は少額ですが、含めるかどうかで総額は変わります。

事前にどこまでを用意するかを確認しておくことが安心につながります。

地域や寺院との関係で金額に差が出ます

お布施の金額は、地域や寺院との関係によって大きく変わることがあります。

都市部では「読経料◯万円、戒名料◯万円」といった形で定額が明示されるケースが増えていますが、地方では慣習が強く残っており、家ごとの付き合い方によって金額が変わる傾向が見られます。

たとえば都市部では一日葬のお布施が30万〜40万円程度で明示されることが多いのに対し、地方の檀家制度が根強い地域では、同じ一日葬でも40万〜60万円を包むこともあります。

特に長年お世話になっている寺院では、相場より多めに包むのが慣習化しているケースも少なくありません。

一方、寺院紹介サービスや派遣僧侶を利用する場合は「一律◯万円」という形で金額が明確になっており、初めて依頼する家庭にとっては費用の見通しが立てやすいという利点があります。

このように同じ「一日葬」でも、地域性や寺院との関係性によって負担額は10万円以上違うこともあります。

相場はあくまで目安とし、最終的には依頼先に確認することが安心につながります。

浄土宗・浄土真宗の一日葬におけるお布施の考え方

一日葬におけるお布施は、宗派によって考え方や内容が異なります。

特に浄土宗と浄土真宗では、戒名を授けるか法名を授けるかの違いがあり、その結果として布施額や内訳にも影響が生じます。

浄土宗では戒名を授けるのが一般的で、位階に応じた戒名料が必要となる場合があります。

一方、浄土真宗では戒名ではなく法名を用いるため、戒名料という考え方自体がなく、お布施の中心は読経や儀式への謝礼にあたります。

このように宗派ごとに費用の構成や金額の幅が変わるため、相場だけを基準にするのではなく、依頼する寺院の慣習や宗派の方針を踏まえて確認することが欠かせません。

宗派差を理解することで、適切な金額を準備し、安心して一日葬に臨むことができます。

浄土宗では戒名を授ける場合が多く、戒名料が発生します

浄土宗の一日葬では、僧侶によって戒名を授けるのが一般的であり、その分として戒名料が加わります。

戒名は故人に与えられる新しい名前であり、葬儀における重要な宗教儀礼のひとつとされています。

戒名料は一律ではなく、位階によって大きく差が生じます。

一般的には次のような目安があります。

| 戒名の位階 | 目安金額 | 特徴 |

|---|---|---|

| 信士・信女 | 5万〜15万円 | 最も一般的で、比較的抑えられる |

| 院号 | 20万〜50万円 | 格式が高く、金額も大きくなる |

| 居士・大姉 | 30万〜100万円以上 | 高位の戒名であり、寺院や地域によって幅が大きい |

このように、戒名の位階によって数万円から数十万円単位で金額が変動します。

戒名は僧侶が読経や儀式の中で授与するものであり、その役務に対する謝礼としてお布施に反映されるためです。

どの位階の戒名を希望するかによって費用は大きく異なるため、事前に寺院と相談して内容を確認することが欠かせません。

家族の希望や宗派の慣習を踏まえて選択することで、納得のいく準備がしやすくなります。

浄土真宗では戒名ではなく法名を用い、布施額の考え方も異なります

浄土真宗の一日葬では、戒名ではなく「法名(ほうみょう)」が授けられます。

このため、浄土宗で一般的に必要となる戒名料という概念はなく、お布施の内訳も異なります。

浄土真宗では「戒名=出家者が受けるもの」との考え方があり、在家信徒には法名が与えられるのが伝統です。

そのため、布施額は読経や儀式への謝礼が中心となり、戒名の位階によって金額が変動することはありません。

実際の金額は、読経料を中心に20万〜40万円程度が目安となることが多く、法名をいただくこと自体に追加費用は発生しないのが一般的です。

ただし、寺院との関係性や地域性によっては、御車料や御膳料を含めて総額が変わることがあります。

このように、浄土真宗では浄土宗のような戒名料の幅がなく、費用構成が比較的シンプルです。

しかし同じ「一日葬」でも宗派によって負担の仕方は異なるため、相場だけを基準にせず、必ず宗派や依頼する寺院の慣習を確認して準備することが重要です。

一日葬でお布施を渡すタイミングと作法を確認しましょう

一日葬でのお布施は、式が始まる前に僧侶へ渡すのが基本です。

当日の混雑を避け、落ち着いた場面で丁寧に手渡しすることが望ましいとされています。

お布施は感謝の気持ちを示す謝礼であり、金額そのものだけでなく渡し方にも礼を尽くす姿勢が求められます。

そのため、渡すタイミングを誤ったり、形式を欠いた渡し方をすると不自然に映る可能性があります。

あらかじめ「いつ」「誰が」「どのように」渡すのかを整理しておくことで、失礼なく対応することができます。

相場や内訳の理解とあわせて、渡すタイミングや作法も準備しておくことが安心につながります。

お布施を渡す流れと例外時の対応を確認しましょう

お布施は、僧侶が到着して挨拶を交わした後、開式前に喪主が渡すのが基本です。

喪主が不在の場合は、あらかじめ指名した遺族が代わりに控室や祭壇脇で手渡します。

ただし、まれに「僧侶が未着のまま開式が迫っている」「喪主が進行打合せで動けない」といった状況が生じることがあります。

その場合でも受付に預けるのは避け、閉式後の落ち着いたタイミングを見て、僧侶へ直接手渡しするのが安心です。

特にお布施はまとまった金額になるため、第三者を介さないことが大切です。

また、火葬場まで僧侶が同行する一日葬では、式後すぐに移動が始まることが多いため、やはり開式前に確実に渡しておくことが望まれます。

複数の僧侶が来られる場合は一括で包むのが基本ですが、御車料のみ個別に用意するケースもあります。

式後は片付けや移動、会葬対応で動線が錯綜するため、渡し忘れや混乱のリスクが高まります。

その意味でも、儀礼開始前の手渡しが最も合理的で確実な対応といえます。

当日の混乱を避けるためには、以下の点を押さえておくと良いでしょう。

- 誰が渡すかを事前に決めておく(基本は喪主、次点で代理)

- どこで渡すかは会場の動線に合わせる(導師控室が最も確実)

- 例外時は閉式後の落ち着いた場面で直接僧侶に渡す

- 領収書の要否は寺院ごとに異なるため、必要なら事前確認する

表書き・包み・袱紗など渡し方の作法を整えましょう

お布施を包む際は、封筒の表書きを「御布施」とし、濃墨で記します。

奉書袋または白無地の封筒を用い、中身が透けないようにして袱紗に包み、僧侶へ直接手渡しするのが基本です。

香典とは異なり、お布施は感謝の気持ちを示すお礼にあたるため、薄墨は用いません。

また、御車料や御膳料を別に渡す場合は、個別に包んで用意するのが丁寧とされます。

これは、葬儀における金銭の授受が単なる実務ではなく、儀礼性を重んじるものだからです。

謝礼性の高い性格を持つお布施は、表書き・包み・袱紗といった形式を整えることで、感謝の気持ちを形にする意味を持ちます。

実際に準備する際には、次の点を押さえておくと安心です。

- 表書きや氏名の書き方は、寺院からの指示があればそれに従う

- 新札を用いても差し支えないが、必ず中身が透けない二重封筒にする

- 御車料や御膳料を分ける場合は、用途ごとに包みを用意する

- 手渡しの際には「本日はどうぞよろしくお願いいたします」など、一言添えるとより丁寧

一日葬でのお布施は金額だけでなく準備と作法まで確認しておきましょう

一日葬において僧侶を呼ぶ場合には、お布施の準備が欠かせません。

葬儀の形式が簡略化されていても、宗教儀礼を依頼する以上は謝礼を用意する必要があります。

金額の目安は30万〜50万円とされ、通夜を省くため一般葬よりやや抑えられる傾向があります。

ただし、実際には戒名の位階や寺院との関係性などによって金額は上下し、必ずしも相場どおりになるとは限りません。

お布施は読経料・戒名料・御車料・御膳料など複数の要素で構成され、宗派ごとに考え方も異なります。

浄土宗では戒名料が必要となる一方、浄土真宗では法名を授かるため戒名料の概念がなく、費用構成にも差が生じます。

また、金額だけでなく渡すタイミングや作法も重要です。

式前に僧侶へ直接手渡すことや、表書き・袱紗を整えることは、感謝の気持ちを形に表す行為でもあります。

一日葬で安心して臨むためには、相場感にとどまらず、宗派ごとの慣習や渡し方のマナーまで把握しておくことが欠かせません。

具体的な内訳や作法を確認し、準備を整えておくことで、失礼のない対応につながります。

よくある質問

- 一日葬では必ずお布施が必要ですか?

- 僧侶を呼ぶ場合には必要です。読経や戒名・法名の授与に対して謝礼を渡すのが慣習となっています。僧侶を呼ばない無宗教形式や直葬的な進行であれば、お布施は不要です。

- 一日葬のお布施の相場はどのくらいですか?

- 一般的には30万〜50万円が目安とされています。通夜を省く分、一般葬よりやや抑えられる傾向がありますが、戒名の位階や寺院との関係性によって金額は変動します。

- 戒名料はどのくらいかかりますか?

- 位階によって差が大きく、信士・信女であれば5万〜15万円程度、院号は20万〜50万円程度、居士・大姉など高位になると30万〜100万円以上になる場合もあります。寺院や地域によって幅があります。

- 浄土宗と浄土真宗でお布施の内容は違いますか?

- 違います。浄土宗では戒名を授けるのが一般的で戒名料が必要となる一方、浄土真宗では戒名ではなく法名を用いるため戒名料という考え方はなく、布施額は読経や儀式への謝礼が中心になります。

- お布施はどのタイミングで渡せば良いですか?

- 基本は僧侶が到着して挨拶を交わした後、開式前に喪主または代理の遺族が直接手渡します。式後は移動や片付けで慌ただしくなるため、原則として開式前が最も適切です。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版