葬儀における女性の服装を解説

葬儀に参列することになったとき、「どんな服装で行けばいいのか」と迷う女性は少なくありません。

特に喪服を持っていない場合や、季節・立場・年齢によって適切な装いが変わることも多く、判断が難しい場面もあります。

この記事では、女性が葬儀に参列する際の服装マナーについて、基本から細部にわたるポイントまで、具体的な事例とともにわかりやすく解説します。

「最低限のマナーは押さえたい」「失礼のない服装を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

葬儀に参列する女性の基本的な服装マナー

葬儀に参列する際の服装は、故人への敬意と遺族への配慮を示すために、マナーを守って準備する必要があります。

性別にかかわらず、葬儀で身につけるものは「黒色」が基本です。

黒は東洋でも西洋でも「喪に服する」ことを象徴する色であり、葬儀の場において最もふさわしい色とされています。

また、葬儀の主役はあくまでも故人です。

参列者が肌を極端に露出したり、光沢のある素材や装飾品で着飾ることはマナー違反となります。

ここでは、喪服の種類や選び方、装いの基本ルールについて解説します。

葬儀に参列する女性の基本的な服装マナー

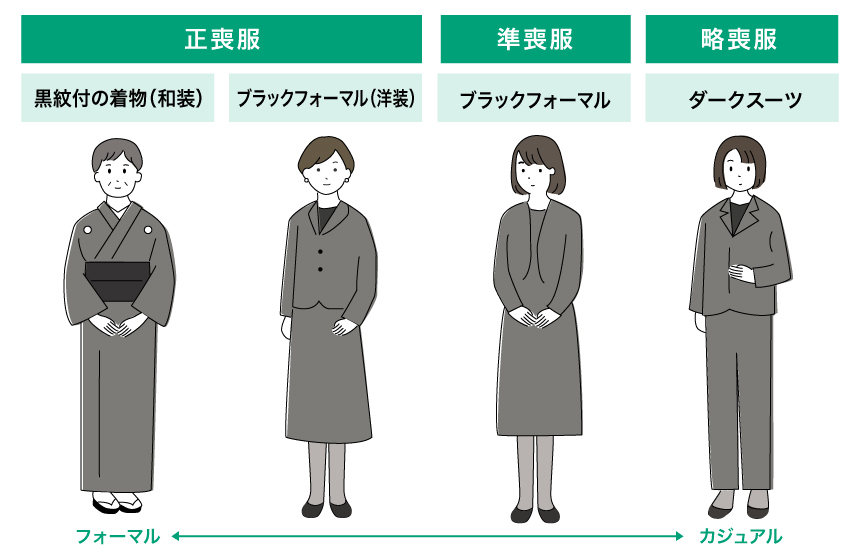

喪服の装いには3つの格式があり、もっとも格式の高いものが「正喪服」です。

女性がどの服装で葬儀に参列するべきであるかは、立場やシーンに応じて異なります。喪服の種類別に詳しくみていきましょう。

正喪服(正礼装)

正喪服(正礼装)はもっとも格式が高く、正式な場で着用される礼服です。

通常は、葬儀や告別式を執り行う喪主や喪主の配偶者、近親者など故人からの三親等までの親族が着用します。

正喪服には、和装と洋装があります。和装の場合は染め抜き五つ紋で黒無地の着物を身につけ、帯や帯揚げ、帯締めも着物と同様にすべて黒無地のものを選びます。

ただし、半襟や襦袢、足袋は白色でも問題ありません。

洋装の場合は、黒無地のワンピースやアンサンブルといったブラックフォーマルが該当します。

ジャケットやボレロがセットになっているデザインが一般的です。過度な露出を控えることが望ましいため、スカートの丈はひざ下〜くるぶし丈のものを選びます。

準喪服(準礼装)

準喪服(準礼装)は、正喪服の次に格式が高いもので、基本的に葬儀の参列者が喪服として着用するものです。

しかし、近年は葬儀の多様化により家族葬が主流になったことで、正喪服を持っていない方も増えています。

そのため、喪主や喪主の配偶者、近親者など三親等までの親族であっても、準礼装を着用することが多くなりました。

女性の場合、ブラックフォーマルと呼ばれる黒の光沢がないスーツやワンピース、アンサンブルなどを着用します。正喪服と同じく、スカートの丈はひざ下〜くるぶし丈のものを選びます。

ウールやポリエステルといった素材が多く使われています。

略喪服(略礼装)

略喪服(略礼装)は、準礼装のように漆黒ではなく、濃紺や濃いグレーのスーツやワンピースが該当します。 略喪服は、喪主から「平服」での参列を指定された場合や、急な訃報を受けて通夜に駆けつける場合などに着用します。

女性喪服の基本スタイル

- 色は漆黒。光沢のない素材が基本

- デザインはワンピースまたはアンサンブル(ジャケット+ワンピースなど)。

- スカート丈は膝下5cm以上、袖丈は長袖または五分袖が望ましいです。

- 肌の露出を避け、全体として控えめで清潔感のある印象にまとめましょう。

✔パンツスタイルはOK?

パンツスタイルも近年では一般化していますが、格式としてはスカートの方が高く見なされます。

喪主や親族側での参列時はスカートが基本。一般参列者であれば、センタープレス入りの黒パンツ+黒ジャケットのようなフォーマル感ある組み合わせであれば問題ありません。

スーツや礼服との違い

喪服・礼服・スーツには明確な違いがあります。葬儀では喪服を着用するのがマナーです。

| 区分 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|

| 喪服 | 葬儀・法事 | 漆黒、装飾なし、肌の露出を避けたデザイン |

| 礼服 | 冠婚葬祭全般 | 結婚式や卒業式にも着用。華やかさがあり、黒以外の色も可 |

| スーツ | ビジネスや日常 | 自由度が高く、フォーマル度は低いため葬儀には不向き |

避けるべき服装のポイント

葬儀は故人を偲ぶ厳粛な場です。

たとえ黒を基調としていても、素材やデザインによってはマナー違反と見なされることがあります。

以下に、特に避けるべき服装の代表例をまとめます。

| 避ける服装 | 理由 |

|---|---|

| ノースリーブ・ミニスカートなどの肌の露出が多い服 | 不謹慎な印象を与えるため |

| 光沢のある素材(エナメル・サテンなど) | 目立ちやすく、礼節に欠けるとされる |

| 派手な装飾のある服(レース・リボン・大きなボタンなど) | 華美な印象を与える |

| ファー・毛皮・動物柄 | 殺生を連想させ、不適切とされる |

| カラフルな服や柄物 | 葬儀の場にふさわしくない |

| Tシャツ・ジーンズなどのカジュアルウェア | 略式にも当たらない場違いな服装 |

季節別|葬儀の服装で注意すべきポイント】

葬儀は季節を問わず行われるため、暑さ・寒さへの対応も重要なポイントです。

しかし、どの季節であっても「格式ある黒の喪服」を基本とし、季節対策はその中で控えめに行うことが求められます。

ここでは夏と冬、それぞれにふさわしい服装と注意点を解説します。

夏の服装マナーと暑さ対策

ワンピースやスーツには、必ずセットの黒ジャケットを着用します。

カーディガンやボレロは略式とされ、フォーマルな場には不適切とされます。

また、用意している喪服が夏用ではない場合、吸湿性や通気性の高いインナーを中に着用することで、暑さ対策が可能です。

移動中には日傘を使用しても構いませんが、派手な柄や明るい色は避け、黒一色のシンプルなデザインを選ぶことが望ましいです。

✔抑えたいポイント

・セットのジャケット付き喪服を着用する(カーディガン・ボレロ不可)

・通気性の高いインナーで暑さ対策を

・黒無地で光沢・透け感のない素材を選ぶ

・日傘を使う場合は黒無地でシンプルなものを選ぶ

・黒のパンプスを着用する(ミュールやサンダルは不可)

・ストッキングは30デニール以下の黒色で、素足や柄物はNG

冬の服装マナーと寒さ対策

冬の葬儀では防寒対策をしつつ、格式を保つことが求められます。

可能であれば、冬用の厚手生地の喪服を着用し、上から礼装用の黒無地コートやジャケットを羽織るのが基本です。

✔抑えたいポイント

・セットのジャケット付き喪服を着用する(カーディガン・ボレロ不可)

・通気性の高いインナーで暑さ対策を

・黒無地で光沢・透け感のない素材を選ぶ

・日傘を使う場合は黒無地でシンプルなものを選ぶ

・黒のパンプスを着用する(ミュールやサンダルは不可)

・ストッキングは30デニール以下の黒色で、素足や柄物はNG

✔抑えたいポイント

・コートはフォーマル用が望ましいですが、急な参列で間に合わない場合は、光沢や装飾のない黒・ダークグレーなどのシンプルなコートでも代用可能

・ファーや毛皮、動物革を使用した衣類・小物は「殺生」を連想させるため避ける。

・オールシーズン用の喪服を着用する場合は、保温性の高いインナーを見えない形で中に重ねる。

・手袋・マフラーは黒やダークカラーの無地で、式場に入る前に外す

・足元は基本的に黒のストッキングを着用。厚手のタイツはカジュアルに見えるため避ける。

・寒さが厳しい場合は、ストッキングの下に薄手の防寒ソックスを重ねるなどの工夫も有効です。

・雪国や積雪のある地域では、安全を優先してブーツや長靴の使用も許容されますが、式場内ではパンプスに履き替えることを忘れずに。

小物・足元のマナー

葬儀では服装だけでなく、靴やバッグ、ストッキング、アクセサリーといった小物にも細やかな配慮が求められます。

女性は特に身につけるアイテムの種類が多く、ひとつでも派手さや華美さが目立つと、全体の印象を損ねてしまうことがあります。

ここでは、各小物のマナーや避けるべきアイテム、立場や季節ごとの選び方などを詳しく解説します。

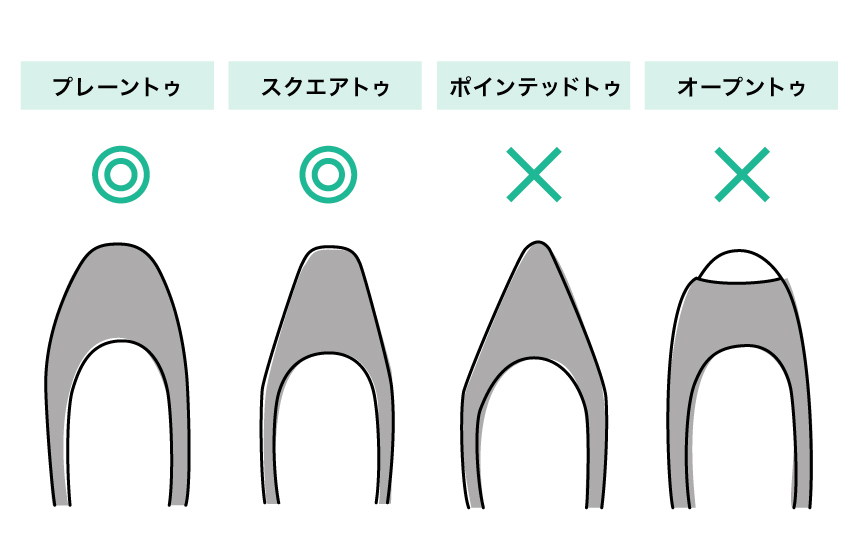

靴の選び方とNGなデザイン

葬儀では、服装だけでなく足元にも礼節が求められます。

黒のパンプスであっても、形状や素材、装飾によってはマナー違反となることがあります。

✔適切な靴のポイント

形

プレーントゥ:最も格式が高く、あらゆる年代に適した定番のデザインです。

スクエアトゥ:柔らかく落ち着いた印象を与え、長時間の着用にも適しています。

装飾のないデザイン(リボン・金具・ビジューなどは避ける)

色・素材

黒無地

光沢のないマットな素材(布製やスムースレザーなど

❌避けるべきデザイン

・ポインテッドトゥ/オープントゥ:華美・カジュアルな印象が強いため不適切

・華美な装飾:リボン・金具・ビジューなど目立つ装飾付きは避ける

・エナメル・クロコダイル調などの強い光沢素材

・ミュール・サンダルなど、つま先やかかとが見えるデザイン

・毛皮・動物柄など殺生を連想させる素材

✔その他のポイント

・ヒールの高さは3〜5cm程度が適切で、歩きやすさと礼儀正しさを兼ね備えたデザインを選びましょう。

・靴音が大きくならないように、消音用の滑り止めパッドを貼るなどの工夫をすると安心です。

・妊娠中の方や足元に不安のある方は、ヒールのない黒のフォーマルバレエシューズなど、安定感のある靴を選んでも問題ありません。

・雨天・雪の日には、移動用にブーツや防水靴を履き、式場でパンプスに履き替えるのが理想的です。

バッグのマナーと注意点

葬儀において、バッグは服装と同様に「控えめで格式あるもの」が求められます。

見た目の印象だけでなく、素材や形状、場面での扱いやすさも重要なポイントです。

【素材】布製で光沢のないものが基本

お葬式用のバッグは、黒の布製やナイロン素材が基本です。

一見黒でも、光沢のある生地(サテン・エナメル等)は派手に見えるため不適切です。

ワニ革、ヘビ柄、オーストリッチ、牛革スエードなど、動物素材と見て取れるものは「殺生」を連想させるため避けるべきとされています。

【デザイン】自立型のシンプルなフォーマルバッグを

おすすめは、装飾を抑えたシンプルで自立する箱型バッグです。

自立型は底にマチがあり、持ち物の出し入れがしやすく、置いた際にも安定します。

リボン・金具・ロゴなどの装飾は最小限に。冠婚葬祭用と記載されたバッグであれば安心です。

トートバッグ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグはカジュアルに見えるため避けましょう。

- 数珠

- ハンカチ(黒か白・無地)

- スマートフォン(サイレント設定を忘れずに)

- 財布(香典を持参する場合)

- 袱紗(ふくさ):香典を包むための布で、必携とされます。色は黒・グレー・紫などの慶弔兼用か弔事用を選びましょう。

荷物が多いときは黒のサブバッグを

遠方からの参列や、暑さ・寒さ対策が必要な時期には荷物が増える場合があります。

その際は、A4以内サイズの黒いサブバッグを用意しておくと便利です。

サブバッグも布製・ロゴなし・無地のシンプルなデザインで統一感を持たせましょう。

式典中はサブバッグは持ち込まず、控室や座席下に置くのがマナーです。

ストッキング・タイツの使い分け

葬儀に参列する際、足元のマナーも非常に重要です。

女性の場合、どの季節であっても黒のストッキングを着用するのが基本とされており、素足やタイツは控えるのが正式なマナーです。

基本は黒の無地ストッキング

葬儀では、30デニール以下の薄手で、肌がうっすら透ける黒の無地ストッキングが適切とされています。

透け感のあるストッキングは、礼節を保ちつつ落ち着いた印象を与えるため、フォーマルシーンにふさわしいとされています。

市販されている「フォーマル用」や「冠婚葬祭用」のストッキングを選ぶと安心です。

タイツはマナー的にNG

葬儀に参列する際、足元のマナーも非常に重要です。

女性の場合、どの季節であっても黒のストッキングを着用するのが基本とされており、素足やタイツは控えるのが正式なマナーです。

寒い季節の防寒対策

冬場も、基本は黒のストッキングを着用します。

寒さが厳しいときは、ストッキングの下に肌着や防寒用のインナーソックスを重ねるなど、見えない部分で防寒対策を行うとよいでしょう。

足先にカイロを仕込むなどの工夫も、冷え対策として有効です。

予備のストッキングも忘れずに

ストッキングは伝線や破損が起こりやすいため、予備をバッグに1足入れておくのがマナーともいえます。

式場到着前に、ストッキングの状態(伝線・汚れ)がないか確認しておくと安心です。

アクセサリーの基本マナー

葬儀においては、服装とともに身につけるアクセサリーにも慎重な配慮が必要です。

黒喪服では着用できるアクセサリーは「控えめで格式を損なわないもの」のみに限るのがマナーとされています。

- 結婚指輪:貴金属類で唯一許容される装飾品。ただし、大きな宝石付き・華美なデザインは避ける。

- 真珠(パール):涙を象徴し、葬儀で身につけられる数少ない宝石のひとつ。「人魚の涙」「月の雫」とも呼ばれ、古来より悲しみを象徴。

パールネックレスのマナー

・形状:球形(ラウンド)、セミラウンド。バロック・ドロップ形は避ける。

・色:ホワイト、グレー、ブラックなど落ち着いた色が基本。

・長さ:首元に沿う短め(約40cm)の一連タイプが基本。

NG例:2連ネックレス(「不幸が重なる」)、ロングタイプ(「悲しみが長引く」)

パールピアス・イヤリングのマナー

シンプルな真珠一粒タイプが適切。揺れる・複数粒・金色の金具付きはNG。

統一感を重視:ネックレスと色を揃えることで落ち着いた印象に。

✔パール以外で許容されるアクセサリー素材

ジェット(黒玉):英国を中心に弔事用として定着。

オニキス(黒瑪瑙):数珠やお守りにも使われる黒色の宝石。

黒曜石:邪気を払うとされる黒い天然石。

黒珊瑚:上品な黒光りを持つが、近年は希少。

※ただし、地域や宗教、遺族の意向により避けた方がよい場合もあるため、判断に迷う場合は事前に確認を。

❌避けるべきアクセサリー

・カラーストーンや大粒の宝石

・ゴールド(金)や光沢の強い金属

・チャームが揺れる装飾的なデザイン

・ファッション重視のヘアアクセサリーやブローチ

腕時計・ヘアアクセサリー・ブローチの扱い

腕時計:できるだけ避けるのが望ましい。必要な場合は黒やシルバーのシンプルなものを。

ヘアアクセサリー:まとめ髪が基本。黒のゴムや光沢のないバレッタを。

ブローチ:ジェットや黒真珠などのモーニングジュエリー以外は避けた方が無難。

判断に迷うときは

アクセサリーのマナーは宗派や地域によって異なる場合があります。

最も大切なのは遺族の気持ちに寄り添うこと。判断に迷ったら、葬儀社や遺族に相談しましょう。

髪型のマナー

葬儀に参列する際、髪型は「清潔感」「控えめ」「整っていること」が大切です。

長さや髪質に応じたスタイルを選び、全体の礼儀正しさを損なわないよう整えましょう。

■ ロングヘア

長い髪はそのままでは乱れやすく、不潔な印象を与えかねません。必ずまとめて整えましょう。

- 低めのシニヨン:耳の高さ〜襟足でタイトにまとめ、黒ピンやマットなヘアゴムで固定。

- 低めのポニーテール:毛先を落ち着かせ、シンプルな黒ゴムでとめる。ボリュームは抑える。

- 三つ編みまとめ:三つ編みを内側に折り込んで固定。崩れにくく清楚な印象に。ポイント:巻き髪・ボリュームアップスタイルは避け、タイトにまとめるのが基本。

■ ボブヘア

まとめ髪が難しいため、顔まわりをすっきり見せる工夫が求められます。

- 耳かけ+ピン留め:サイドを耳にかけ、黒ピンで固定。後頭部も広がらないように抑える。

- 内巻き+スタイリング剤:自然な内巻きスタイルを整髪料でキープ。

- ハーフアップ風:上半分だけ軽く束ねて飾りのない黒ゴムで固定。 ポイント:髪が顔にかからないよう調整し、動いても崩れにくいように仕上げる

■ ショートヘア

寝ぐせや広がりが目立ちやすいので、スタイリングで「整っている感」を出すことが重要です。

- ナチュラルストレート+整髪料:前髪・サイドを流して固定し、ツヤ感を抑えつつ落ち着いた印象に。

- 片側耳かけ+ピン留め:シンプルにまとめ、清潔感を演出。ポイント:ワックスやスプレーを使って毛流れを整えると、きちんと感が高まります。

| アイテム | 使用OK例 | NG例 |

|---|---|---|

| シュシュ | マットな黒布製・無装飾 | サテン・レース・リボン付き |

| ヘアゴム | 黒・紺・布巻きタイプ | ビジュー付き・金属製 |

| バレッタ/ヘアクリップ | 黒・茶・マットなプラスチック | メタリック・ラメ・花モチーフ |

| アメピン・Uピン | 黒・茶/髪に隠す | 多数見えている・目立つ位置 |

| 黒リボン | 小ぶりで目立たない(一般参列者のみ可) | 大きなリボン・蝶結び・喪主や親族の場合はNG |

急な参列でも対応できる簡単スタイル

ロングヘア:低めのひとつ結び(所要:約3分)

→ 襟足で結び、黒ゴム・ピンでタイトにまとめる。

ボブヘア:耳かけ+ピン留め(所要:約2分)

→ 顔まわりをピンで押さえ、後頭部の膨らみも整える。

ショートヘア:整髪剤で寝ぐせ直し(所要:約1分)

→ 髪の流れを整え、ツヤ感を抑える。

親族・遺族として参列する場合の服装

葬儀において、親族や遺族として参列する場合は、一般参列者より格式の高い服装が求められるのが一般的です。

特に喪主や近親者は「故人を送る側」であるため、服装の格にも明確な違いが生じます。

以下では、立場ごとの注意点や服装選びのポイントを解説します。

親族・遺族は「準喪服」または「正喪服」が基本

女性親族の多くは、黒無地のワンピースまたはアンサンブル(ジャケット付き)で、肌の露出が少ないものを選びます。

喪主や故人の配偶者・娘・嫁といった近親者の立場にある場合は「正喪服」に準ずる装いが望まれます。

正喪服の例:五分袖または長袖のロングワンピース、和装の場合は五つ紋付きの黒無地の着物。

準喪服と略喪服の違い

| 格式 | 適した立場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 正喪服 | 喪主・三親等以内の近親者 | 黒の正礼装(和装・洋装いずれも可)、肌の露出を完全に控える |

| 準喪服 | 喪主・三親等以内の近親者 | 黒のワンピースやアンサンブル、膝下丈・長袖、装飾なし |

| 略喪服 | 友人・職場関係など一般参列者 | 黒や濃紺などの地味なスーツやセットアップ、若干の自由度あり |

装いの細部に求められる配慮

・ストッキング:黒の無地、30デニール以下が基本。柄やタイツはNG。

・靴・バッグ:格式を意識し、装飾のないマットな素材。エナメルや金具つきは避ける。

・髪型・アクセサリー:派手な装飾や巻き髪は避け、パールの一連ネックレス程度にとどめる。

和装を選ぶ場合の注意点

黒の五つ紋付き無地着物に白の半襟、黒の帯が正式な装いです。

年配の女性や格式を重んじる場では和装が選ばれることもありますが、着慣れていない場合は洋装の正喪服で構いません。

草履・バッグもすべて黒で統一します。

✔喪主・遺族側の服装で迷ったら

喪主を務める場合、他の親族よりも「格式を一段階上げた服装」が基本です。

服装の格は「上下関係」ではなく「役割の違い」によるものであり、他の親族や参列者と服装の格に差が出るのは自然なこととされています。

不安な場合は、葬儀社や事前相談窓口で確認しておくと安心です。

親族内で装いを揃える配慮も

故人との関係や地域の慣習によって、装いの「統一感」も重視される場合があります。

洋装でそろえるか和装でそろえるかなど、親族間で簡単に連絡・確認しておくと、全体の印象も整います。

しまむらなどのプチプラで揃える場合の注意点

急な葬儀に呼ばれた際、「喪服がない」「手持ちの服で代用できないか」と慌てる方も少なくありません。

そんなときに頼りになるのが、しまむらやユニクロなど、身近なプチプラブランドです。

最近では、葬儀に対応できるフォーマルウェアや小物を手頃な価格で揃えることが可能になってきました。

ここでは、安価に揃えつつもマナーを守るための注意点や工夫をご紹介します。

しまむら・ユニクロなどで揃えられる葬儀用アイテム

・ブラックフォーマル:しまむらやユニクロでは、10,000〜150,000円台で黒無地のワンピースやセットアップ(ジャケット付き)が手に入ります。装飾の少ないものを選びましょう。

・パンプス:光沢や装飾のない黒のローヒールパンプス。店頭で試着し、音が鳴らないかも確認を。

・バッグ:布製やマットなフェイクレザーの黒バッグ。リボン・金具が目立たないシンプルなものを。

・ストッキング・数珠・ハンカチ:黒のストッキング(30デニール以下)、無地の黒or白ハンカチ、簡易数珠セットも揃います。

安く揃えるための工夫と注意点

・セレモニーコーナーの活用:しまむらやイオンでは「冠婚葬祭用」のコーナーが設けられていることが多く、季節限定商品もあります。

・手持ち服の応用:黒無地で光沢のないワンピースやジャケットがあれば代用も可能。ただし、素材や丈、装飾の有無には注意。

しまむらやユニクロなどで販売されているブラックフォーマルは、価格を抑えながらも最低限のマナーに対応できる設計となっています。

ただし、これらはあくまでも略式に位置づけられることが多く、生地の色味(黒の深さ)や縫製、装飾の控え方において、本格的な喪服とは一線を画す場合があります。

特に親族として参列する場合や、喪主に近い立場では、より格式の高い正式な喪服が求められます。

プチプラで揃えた服装は応急的な対応として活用するのは良いですが、今後のためにも1着はきちんとした喪服を用意しておくと安心です。

どうしても間に合わないときの応急対応

応急のワンピース対応:黒のワンピース+黒ジャケット(装飾なし)で代用可能。カーディガンは略式のため避けるのが望ましい。

バッグや靴の代用:黒の無地トートバッグ(ロゴなし)や、飾りのないローファーで応急対応可能。ただし、必ず一言断りを入れると丁寧です。

組み合わせの工夫:上下を黒で揃え、ストッキングや靴、小物類をしっかり整えるだけで、全体の印象を大きく引き締められます。

葬儀における女性の服装はマナーを守り、身だしなみにも注意しましょう

葬儀における女性の服装は、身につけるものは基本的に黒色とし、華美な装飾は控えることがマナーです。

喪服には正礼装、準礼装、略礼装の格式がありますが、一般的に準礼装の喪服を選べば間違いありません。

また、服装だけでなく髪型やメイク、ネイル、香水、小物などの身だしなみもマナーを守って、故人への敬意と遺族への配慮を示すことが大切です。

お葬式のむすびすは、『その人らしいお葬式』にこだわり、故人様とご遺族様のためのお葬式をお手伝いいたします。

事前のご相談をはじめ、お急ぎの方へのご対応もすべて自社社員がご対応いたします。

郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

- 喪服・礼服・スーツはどこが違う?

-

用途やデザインに違いがあります。葬儀で着用するのは喪服です。

礼服は、冠婚葬祭全般できる服の総称です。

厳密には喪服も礼服の一種ですが、葬儀や法事の際に着ることを目的としてデザインされています。

スーツは普段のビジネスやカジュアルな場面で着用する服装なので、喪服や礼服のようにフォーマルな場で着用しないのが一般的です。喪服 礼服 スーツ ・葬式や法事で着用する服装

・色は漆黒

・男性はダブルまたはシングルのスーツ

・女性はスーツ、ワンピース、アンサンブル・冠婚葬祭の正式な場で着用する服装の総称

・結婚式や卒業式などの式典で着用

・喪服よりも華やかさがある

・黒以外の色もOK・ビジネスやカジュアルな場面で着用

・素材や色に制限がなく、デザインも多様

・喪服や礼服よりもカジュアル - 葬儀に参列する際、女性もパンツスタイルでもよい?

-

パンツスタイルは避けるのが無難ですが、喪主からの案内があれば着用できます。

女性のパンツスタイルは「略喪服」に相当するものであり、スカートスタイルがより格式が高いといわれています。

基本的には「準喪服」に当たるスカートスタイルの喪服で参列することが望ましいとされます。

ただし、喪服としての条件を満たしているもので、喪主から「平服でご参列ください」などの案内がある場合は、パンツスタイルでも問題ありません。 - 葬儀に参列する際、女性が着用するブラウスは黒以外でもよい?

-

基本的には黒が推奨されます。

正喪服・準喪服の場合、ブラウスは基本的に黒無地のものを着用することがマナーです。

略喪服で参列してよい場合は、白やダークカラーのブラウスでも問題が、葬儀に参列する際は、できる限り黒のブラウスを着用しましょう。 - 女性の喪服のスカート丈や袖丈はどのくらいが適切?

-

スカートは膝下5cm以上、袖丈は長袖〜5分丈が適切です。

喪服は肌の露出を避けることがマナーです。

そのためスカートは膝下5cm以上でふくらはぎが隠れる程度、袖丈は長袖を基本として、短くても5分丈ほどが適切となります。

正喪服の場合は、くるぶしまでスカート丈があるのが望ましいとされています。女性の喪服のスカート丈(目安) 女性の喪服の袖丈(目安) 膝下5cm以上(〜くるぶし丈) 長袖〜5分丈

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版