家族葬における流れを解説

家族葬は、ご逝去から通夜・葬儀・火葬まで、基本的には一般葬と同じ流れで進みます。

ただし、参列者が限られる分、喪主が行うべき準備や当日の段取りがより重要になります。

本記事では、家族葬の全体的な流れや日程の決め方、当日の進行や所要時間、焼香などのマナーまでを丁寧に解説。

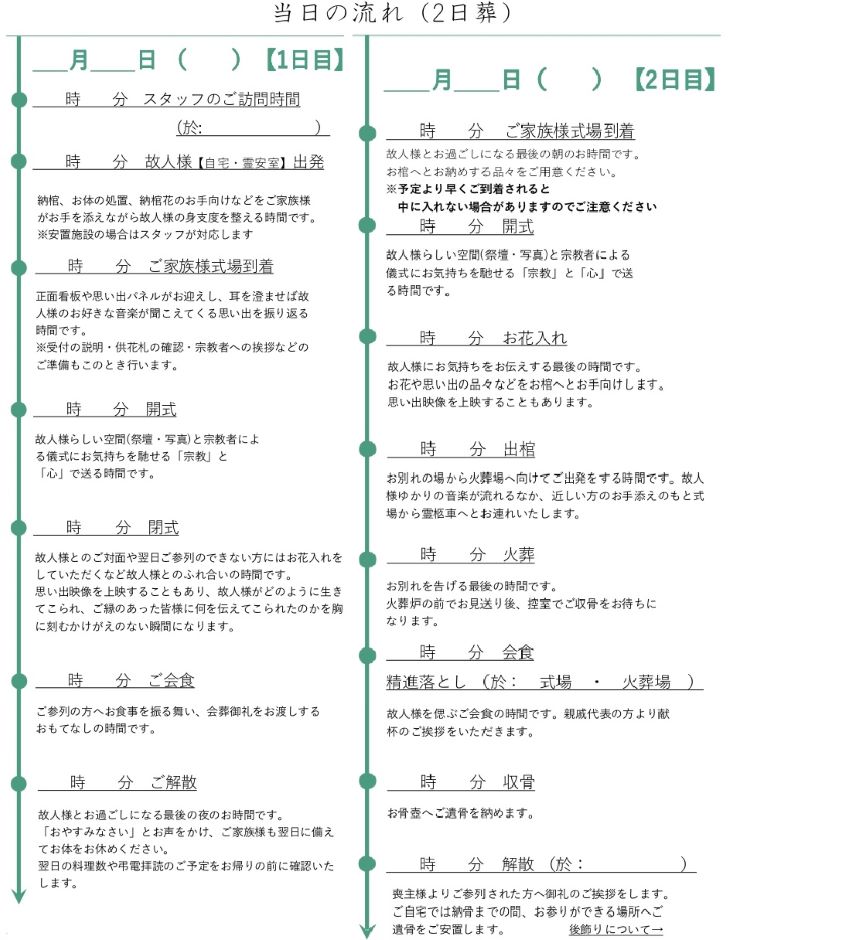

図解も交えながら、喪主の立場で必要な情報を時系列にまとめています。

「家族葬の準備で何から始めればいいのか不安」「当日の動きがわからない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

家族葬とは?流れに特徴のある小規模な葬儀形式

家族葬の流れを理解する前に、まず「家族葬とは何か?」を確認しておきましょう。

一般葬との違いや、家族葬が選ばれる背景を知ることで、これからの準備や判断にも役立ちます。

家族葬の定義と増加の背景

家族葬とは、家族やごく親しい人だけで執り行う少人数の葬儀を指します。

「静かに送りたい」「本当に親しい人だけで故人と向き合いたい」といった希望から、家族葬を選ぶ方が増えています。

特に高齢化や核家族化が進んだ現代では、地域や職場との関係が希薄になっていることもあり、

参列者を限定して葬儀を行うスタイルが受け入れられやすくなっています。

家族葬の特徴と一般葬との違い

家族葬は形式に大きな制約がないため、自由度の高い葬儀が可能です。主な特徴は以下のとおりです。

- 参列者は10〜30名程度が目安で、親族やごく親しい友人に限ることが多い

- 形式にとらわれず、故人や家族の希望に合わせた自由な進行が可能

- 静かにゆっくりとお別れできるため、精神的な負担が軽くなる傾向がある

- 費用や準備の負担を抑えられることから、経済的・現実的な選択肢として支持されている

ただし、家族葬でも「通夜」「告別式」「火葬」といった基本的な流れは一般葬と同様です。

人数が少ない分、喪主が行う手配や判断が多くなるため、事前に流れを把握しておくことがとても大切です。

家族葬の全体的な流れと日程の決め方

家族葬は小規模であっても、ご逝去から火葬までの一連の流れは一般葬とほぼ同じです。

日程調整や準備においては、斎場・火葬場の予約状況、僧侶との連携、親族への連絡など、喪主が中心となって進めることが求められます。

ご逝去後から葬儀日程決定までの流れ

ご逝去の連絡を受けたら、まず葬儀社へ連絡し、ご遺体の搬送と安置を依頼します。

安置先は自宅・斎場・安置施設のいずれかで、喪主や遺族の状況に応じて選びます。

その後、葬儀社との打ち合わせにて、以下のような点を決定していきます。

- 葬儀の日程(火葬場や僧侶の空き状況を考慮)

- 式場の場所と使用時間

- 参列者の範囲と人数

- 宗教形式(仏式・神式・無宗教など)

日程を組む際は、火葬場の空き状況が最も大きな要因になります。

地域によっては数日待機が必要になることもあるため、先に火葬予約を抑え、それに合わせて通夜・告別式の日取りを決定するのが一般的です。

家族葬ならではの調整ポイント

家族葬では参列者が限られる分、「誰に訃報を伝えるか」「どこまで招くか」といった調整が非常に重要です。

親族間での認識が揃っていないと、後日「なぜ知らせてくれなかったのか」というトラブルにもなりかねません。

また、訃報の連絡方法(電話・メール・LINEなど)や香典辞退の有無も早めに方針を決め、連絡時に統一された説明をすることがスムーズな進行につながります。

日程調整は短時間で複数の判断が求められるため、信頼できる葬儀社と連携しながら進めることが大切です。

通夜当日の流れと所要時間

家族葬では、通夜も通常通り、読経・焼香などを中心に執り行います。

参列者が限られているため、静かで落ち着いた雰囲気の中、故人との時間を大切にできるのが特徴です。

通夜式の一般的なタイムスケジュール

通夜は多くの場合、夕方18時ごろから開始され、所要時間はおよそ1時間程度です。

開式前後には、受付対応や読経の準備、僧侶・遺族の集合などが必要になるため、余裕を持った到着を心がけましょう。

以下は家族葬における通夜当日の一例です。

| 時間 | 主な内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 17:00〜17:30 | 遺族・僧侶・スタッフ集合、受付準備 | 契約内容の確認や供花の並び順・設置位置の最終調整を行う |

| 18:00〜19:00 | 通夜式(読経・焼香・喪主挨拶) | 一般参列者がいる場合は案内も必要 |

| 19:00〜20:00 | 通夜ぶるまい(食事) | 親族中心に行う。辞退も可能 |

通夜における喪主の役割と注意点

喪主は通夜式において、僧侶や参列者への挨拶、進行の立ち会い、焼香順の確認など多くの場面で対応が求められます。

葬儀社がサポートしてくれるとはいえ、家族葬ではスタッフが少ない場合もあるため、事前の段取り確認が大切です。

また、会食(通夜ぶるまい)を実施するかどうかは、事前に参列者の人数や希望を確認しておくとスムーズです。

辞退する場合も失礼には当たりませんが、僧侶や高齢の親族などへの配慮は忘れずにしましょう。

なお、少人数の家族葬であれば、式場内の控室などでそのまま会食ができる場合もあります。施設の設備やプランによって対応が異なるため、葬儀社に事前確認しておくと安心です。

葬儀・告別式〜火葬当日の流れと時間目安

葬儀・告別式当日は、式の進行から出棺、火葬、収骨までを一日で行うため、喪主には多くの役割が集中します。

家族葬とはいえ、基本的な流れは一般葬と変わらず、丁寧な進行と事前準備が求められます。

当日のタイムスケジュール例

以下は葬儀・告別式から火葬、精進落としまでを含めた一日の流れの一例です。

| 時間 | 主な内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 9:00〜9:30 | 遺族・僧侶集合、最終確認 | 式次第・焼香順の確認や会場案内の準備 |

| 10:00〜11:00 | 葬儀・告別式(読経・弔辞・焼香) | 喪主の挨拶や献花の時間も含む |

| 11:00〜11:30 | 出棺の儀・火葬場へ移動 | 喪主による閉式挨拶・花入れなど最後のお別れの時間 |

| 11:30〜12:30 | 火葬・収骨 | 待合室で待機、収骨後は式場に戻ることも |

| 12:30〜13:30 | 精進落とし(食事) | 会食を行うかは自由。僧侶の同席も調整 |

出棺の直前には、「花入れ」と呼ばれる儀式が行われます。

参列者一人ひとりが、故人のまわりに花を手向けることで、最後のお別れを心を込めて表現する時間です。

家族葬では特に、落ち着いた空間でこの瞬間に向き合えるため、式全体の中でももっとも感情が動く場面となることが多いです。

葬儀・告別式での喪主の対応とマナー

喪主は式全体を代表する立場として、僧侶や参列者への挨拶、焼香の案内、出棺時の対応などを行います。

事前に進行の流れや焼香順を確認しておくことで、当日の混乱を避けることができます。

また、収骨(骨上げ)では地域ごとに作法が異なることもあるため、葬儀社や火葬場スタッフの指示に従いましょう。

精進落としの席では、喪主から参列者に向けて一言お礼を述べるのが一般的です。

葬儀後の自宅での対応と後飾り祭壇の流れ

火葬後、ご遺骨は自宅に持ち帰り、四十九日法要までの間、自宅に後飾り祭壇を設けて安置するのが一般的です。

この期間中は、弔問客の対応や香典返しの準備など、喪主として行うべきことがいくつかあります。

後飾り祭壇とは?

後飾り祭壇(あとかざりさいだん)は、火葬後のご遺骨・位牌・遺影を一時的に安置する自宅用の祭壇です。

白木の簡易な棚や小型の仏壇のような形式で、葬儀社が設置してくれることが多いです。

設置場所はリビングや仏間など家族が集まりやすい空間が適しており、お供えやお線香を欠かさず手を合わせる習慣を大切にします。

葬儀後に喪主が行うこと

葬儀が終わったあとも、喪主の役割は続きます。代表的な対応は以下のとおりです。

- 後飾り祭壇の設置と維持

- 初七日〜四十九日の法要準備

- 弔問客(葬儀に来られなかった人)への対応

- 香典返しの選定・発送

- 相続・名義変更などの行政手続き

とくに法要の準備や香典返しは、地域の風習や宗派によっても異なるため、早めに菩提寺や葬儀社に相談して進めると安心です。

喪主が把握しておきたい準備事項

家族葬は規模こそ小さいものの、喪主が行うべき準備や判断は多岐にわたります。

事前に流れを整理し、必要な確認事項を押さえておくことで、当日慌てずに進行できます。

家族葬の流れにおけるチェックリスト

以下は、家族葬の進行において喪主が確認・準備すべき項目の一覧です。必要に応じてプリントしてご活用ください。

- 葬儀社への連絡・ご遺体の搬送手配

- 安置場所の選定(自宅/斎場など)

- 宗教者の手配と宗派の確認

- 火葬場と式場の予約

- 訃報の範囲と連絡手段の決定

- 通夜・葬儀の進行スケジュール把握

- 参列者の人数把握・会食の有無判断

- 香典や供花の辞退有無の方針確認

- 後飾り祭壇・法要準備の相談

- 香典返しや行政手続きの段取り

家族葬の流れを理解して、心穏やかに送り出すために

家族葬は、少人数だからこそ一つひとつの準備や判断がご遺族に委ねられます。

本記事でご紹介した通夜・葬儀・火葬までの流れや、当日の進行、葬儀後の対応を把握しておくことで、喪主として必要な役割を冷静に果たせるようになります。

形式や慣習に縛られすぎる必要はありません。

何よりも大切なのは、故人を敬い、家族で心を込めて送り出すことです。

ぜひこの情報を参考に、落ち着いて準備を進めてください。

よくある質問

- 家族葬でも通夜と葬儀の2日間は必要ですか?

- はい。一般的には通夜と葬儀・告別式を2日間で行います。ただし、希望により1日葬(通夜を省略)を選ぶ家庭も増えています。

- 家族葬に香典は持っていくべき?

- 事前に「香典辞退」の案内がある場合は不要です。連絡がない場合は持参しておくのが無難です。

- 家族葬の焼香の作法は一般葬と違いますか?

- 基本的な焼香の作法は同じです。家族葬でも宗派に従って1回〜3回行うのが一般的です。

- 喪主の挨拶は必須ですか?

- 必須ではありませんが、僧侶や参列者に対する感謝の気持ちを短く伝えると、丁寧な印象になります。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版