斎場と葬儀社の違いとは?

葬儀を行う際に「まずどこに連絡すればいいのか分からない」と戸惑う方は少なくありません。

実際、斎場に電話したら「うちは施設です」と断られた、というケースも多く見られます。

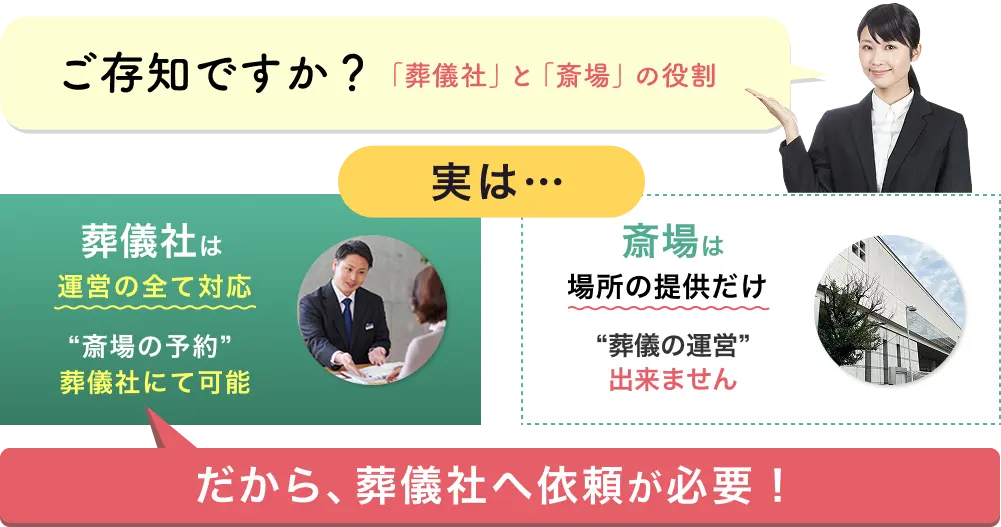

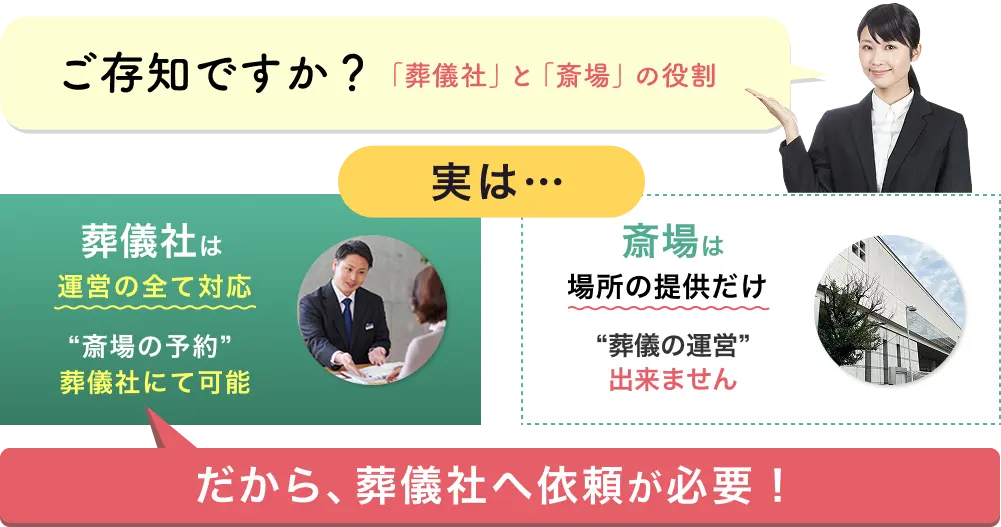

結論から言えば、葬儀の連絡先として最初に選ぶべきは「斎場」ではなく「葬儀社」です。

なぜなら、斎場はあくまで「場所」を提供する施設であり、葬儀全体の進行や準備を担うのは葬儀社だからです。

なお、斎場という言葉にあまり馴染みがない方もいるかもしれませんが、一般的には「葬儀場」と呼ばれることもあり、どちらも通夜や告別式を行う施設を指します。

本記事では正式な用語として「斎場」と表記しています。

「斎場と葬儀社の違い」は初めて葬儀に向き合う方にとって分かりづらく、見落とされがちです。

実際に「違いが分からず、誤って施設に連絡してしまった」「どちらにも連絡して混乱した」という声も寄せられています。

本記事では、斎場と葬儀社の役割の違いを明確にし、どこに連絡すればスムーズに葬儀を進められるのかを具体的に解説します。

また、自分で葬儀を行うことの可否やリスク、最終的にどのような葬儀社を選ぶべきかといった実用的な視点も網羅しています。 葬儀の最初の一歩を、迷いなく踏み出せるよう、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ最初の連絡先は「葬儀社」なのか

葬儀を行う際、最初にどこへ連絡すべきか分からず戸惑う方は少なくありません。 しかし、この初動は非常に重要で、結論から言えば、最初に連絡すべきなのは「斎場」ではなく「葬儀社」です。

葬儀社は、遺体搬送から安置、斎場や火葬場の予約、式の企画・進行、アフターサポートまでを一括で担う、葬儀全体の進行責任者です。 一方で、斎場は通夜や告別式を行うための施設に過ぎず、準備や運営は行いません。

たとえば、東京都内の多くの公営斎場では「予約は葬儀社を通じてのみ受け付けます」と明記されており、斎場に直接連絡しても「葬儀のことは業者にご相談ください」と案内されるのが一般的です。

最初の判断を誤ると、手配が二重になったり、搬送や安置のタイミングを逃したりするリスクがあります。 速やかに葬儀社へ連絡することで、必要な段取りを漏れなく、かつ無駄なく進めることができます。

まず連絡すべきなのは「斎場」ではなく「葬儀社」

葬儀の準備は、斎場ではなく葬儀社が行うべきものです。

その理由は、斎場は会場や火葬炉などの設備を貸し出すだけであり、式の進行や搬送、手配業務には対応していないからです。 葬儀を“実行可能な形”に整えるのは、あくまで葬儀社の役割です。

実際に、ある市民斎場の公式サイトには「直接の予約は受け付けておりません。葬儀社を通じてお申し込みください」と記載されています。 こうした対応は全国の公営斎場でも共通しており、直接手配ができないケースが大半です。

そのため、ご家族が亡くなった際は、迷わず葬儀社に連絡するのがもっとも確実かつ効率的です。

誤った連絡先への電話で起こる典型的なトラブルとは?

葬儀に不慣れな方の中には、「とりあえず近くの斎場に連絡しよう」と考える方もいます。 しかし、こうした行動が結果的に手配ミスや時間の浪費を招く原因になることがあります。

たとえば、斎場に電話したものの「葬儀の進行は行っていません」と断られてしまった、病院から紹介された安置施設に連絡したものの、式の流れについては案内されなかった、といった声は多く聞かれます。 また、火葬場の空き状況を自分で調べようとした結果、問い合わせに数時間を要したというケースもあります。

このような混乱は、最初に「誰に連絡するべきか」を誤ったことが原因です。 葬儀社に連絡していれば、こうした情報整理や手配はすべて代行してくれるため、精神的・実務的負担の両方を大きく軽減することができます。

葬儀社と斎場は何が違う?役割の違いを徹底解説

葬儀を行うなら、斎場ではなく葬儀社に依頼するのが基本です。

葬儀を行うには、まず「葬儀社」に依頼する必要があります。 「斎場に連絡すれば葬儀ができる」と考える方も多いですが、実際には斎場は施設を貸し出すだけで、葬儀の準備や進行には対応していません。

そのため、喪主や遺族として最初にすべきことは、信頼できる葬儀社を見つけて連絡することです。

多くの方は「どこに電話すればいいかわからない」と不安を感じるものですが、葬儀社は24時間365日対応しており、葬儀の準備や会場の手配、宗教者の紹介、火葬場の予約、当日の進行まですべて任せることができます。

自分たちだけで葬儀を準備するのは現実的ではなく、葬儀社に依頼することが円滑で安心な対応につながります。

葬儀の手配や予約は誰が行うのか?

結論から言えば、火葬場や式場の予約・手配はすべて葬儀社が代行します。

斎場に直接連絡しても予約や相談を受け付けていないケースが大半です。

理由として、火葬場の空き状況確認や手続きには専門的な知識や地域のネットワークが必要であり、一般の方が行うには現実的ではありません。特に人気のある火葬場や公営施設は事前予約制で枠が限られており、タイミング次第で数日の調整が必要になることもあります。

具体的には、以下のような手配業務をすべて葬儀社が対応します。

- 火葬場の空き状況の確認・仮押さえ

- 火葬許可証・申請手続き

- 斎場(式場・控室)の予約

- 搬送車や霊柩車の手配

- 僧侶・神父などの宗教者の紹介

- 会葬礼状・返礼品の手配

- 式後の初七日や法要の段取り

こうした一連の流れを一括で進めるからこそ、ご遺族の負担を大きく減らすことができます。

つまり「何から始めればいいのか分からない」時こそ、まず葬儀社に連絡することが最も確実で安心な選択です。

| 比較項目 | 斎場(葬儀場) | 葬儀社 |

|---|---|---|

| 施設の提供 | 〇(式場・火葬炉設備の貸出) | ×(会場は借りて使用) |

| 施設・火葬場の予約 | ×(予約は利用者自身では不可) | 〇(空き状況確認・手続き代行) |

| 葬儀の進行・演出 | ×(関与しない) | 〇(式全体の設計・司会進行) |

| 遺体搬送(寝台車など) | ×(非対応) | 〇(24時間対応) |

| 僧侶・神職の手配 | ×(非対応) | 〇(希望に応じて手配可能) |

| アフターケア(法要・相続) | ×(対応なし) | 〇(四十九日・相続など対応) |

| 緊急時の連絡対応 | ×(時間外は不可) | 〇(24時間365日対応) |

このように、両者の違いは明確であり、「何をしてくれるのか」「どこまで任せられるのか」を混同しないことが大切です。

斎場と葬儀社の違いを理解することで、「まず誰に連絡すべきか」「自分たちで何を用意すべきか」が明確になります。 混乱や誤手配を防ぐためにも、最初の段階で「斎場は場所、葬儀社はすべてを担う存在」と整理しておくことが重要です。

まとめ:葬儀の連絡先は「葬儀社」へ

葬儀のとき、最初にどこへ連絡するべきか迷う方は多いものです。 しかし結論としては、まず葬儀社に連絡することが最も合理的かつ安心できる選択です。

その理由は、葬儀社こそが、搬送・安置・式場や火葬場の手配・葬儀の進行・アフターサポートに至るまで、すべての段取りを担う専門機関だからです。 一方の斎場は、葬儀の「会場」であり、手配や準備・運営は行いません。

実際、「斎場に連絡したが手続きはできなかった」「何も決まらず混乱した」といった声は少なくありません。 こうしたトラブルを避けるには、「斎場=施設、葬儀社=運営主体」と明確に理解しておくことが重要です。

また、自分で葬儀を行うことも不可能ではありませんが、現実的には20以上の工程を限られた時間で調整しなければならず、心身ともに大きな負担が伴います。 葬儀社に依頼することで、これらの負担を減らし、故人との最期の時間を大切に過ごすことができます。

最後に、どの葬儀社に相談するかで、葬儀の満足度も大きく変わります。 信頼できる会社を選びたい方は、以下のガイドもあわせてご覧ください。

より安心してご葬儀の日を迎えるために「安さだけで選ばない!後悔しない葬儀社の選び方」の記事もご参照ください。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版