葬祭プランナーとは何か?役割・必要な力・未来像まで解説

葬祭プランナーとは、葬儀の企画から式の進行までを一貫して担う専門職です。地域の風習や宗教的背景を踏まえ、ご遺族の価値観や状況を的確に汲み取りながら、その人らしい送り方を形にしていく高い提案力と判断力が求められます。

葬儀業界には「葬祭ディレクター」という資格制度こそありますが、実際にご遺族の想いをかたちにする「葬祭プランナー」という存在について、その本質や役割が語られる機会はほとんどありません。この記事では、葬祭プランナーという職業について、初めての方にもわかりやすく、資格や肩書きでは測れない、本当に信頼できる葬祭プランナーの姿と、見極めるための視点について解説します。

下記の動画では、むすびすの葬祭プランナーが「形式ではなく想いを重視する理由」について、実際の現場経験をもとに語っています。本文で解説した考え方を、実例とともにご覧いただけます。

【要点】ご遺族の迷いが強い場面で「何を優先して提案するか」「形式より想いをどう確認するか」を具体例で解説します。

【出演】むすびす葬祭プランナー:神之門 世那/内容:判断基準・ご遺族との対話・提案の考え方

葬祭プランナーの役割と「葬祭ディレクター」との違い

「葬祭プランナーになるには資格が必要ですか?」というご質問をよくいただきますが、結論として、特定の国家資格は不要です。

ただし、業界では「葬祭ディレクター技能審査(1級・2級)」という厚生労働省認定の資格制度があり、実務経験を積んだうえで取得するケースもあります。

「葬祭ディレクター」は、全日本葬祭業協同組合連合会(全葬連)が平成8年に厚生労働省の認可を得て創設した技能資格です。公的には「葬儀を企画・運営・進行する専門家」とされていますが、実際の資格試験は以下の4科目で構成されています。

- 学科(宗教知識や地域の風習など)

- 幕張(木のテーブルに白幕を張るなどの技術)

- 接遇(お客様対応)

- 司会(式の進行)

これらはいずれも葬儀現場で必要な実務的スキルを評価するものであり「企画」や「プランニング」といった要素は含まれていません。

役割・目的・資格制度の違いを比較表で整理

役割や評価の方法が異なるため、以下の表にその特徴を整理しています。

| 比較項目 | 葬祭ディレクター | 葬祭プランナー |

|---|---|---|

| 資格制度 | 厚労省認定の技能審査(1級・2級) | 資格不要(企業独自基準や経験重視) |

| 目的 | 業務の標準化・均質化 | 個別最適・価値観の多様性への対応 |

| 主な役割 | 式の進行・接遇・幕張 | 人生観のヒアリング・提案・全体演出 |

| 試験内容 | 学科・幕張・接遇・司会 | 明確な試験はなく、実務と共感力が問われる |

| 例えるなら(役割) | 現場ディレクター・AD | 監督・演出家・脚本家 |

葬祭プランナーとディレクターは担う領域が異なるため、単純な上下関係では語れませんが、プランナーは「人生観をヒアリングし、提案を形にする」点でより上流の役割を担います。一方で、ディレクターはそのプランを現場で具体化・統括する専門家です。この違いは制度設計にも現れており、葬祭ディレクター制度は、業界全体の均質化・標準化を目的に設けられた「技能検定」であるのに対し、葬祭プランナーは多様化する価値観や個別の人生観に対応する「創造と提案の専門家」としての役割が求められているのです。

例えるなら、テレビ番組制作において、葬祭ディレクターは「現場のディレクター」や「AD」であり、葬祭プランナーは「監督」「演出家」「脚本家」です。というように、全体を設計・指揮する立場にあるのが葬祭プランナーです。

葬祭プランナーの具体的な業務内容は、各葬儀社の方針やサービス形態によって異なります。式典の演出提案に特化する場合もあれば、事前相談からアフターサポートまで幅広く担うケースもあります。そのため、細かい業務の違いにとらわれるよりも、葬祭プランナーという存在が担う「想いを形にするプロフェッショナル」という本質的な役割を理解しておくことが大切です。

◆葬祭ディレクターの詳細は「葬祭ディレクターとは?現場で活きる資格とその実態」をご覧ください。

葬祭プランナーに求められる知識・スキル・考え方

一般的に「葬祭プランナー」という言葉は、遺体の搬送や式場手配、祭壇準備や役所手続きなど、葬儀全体を企画・調整する専門スタッフを指すことがあります。そして、下記の4つは一般的な葬祭プランナーの仕事とされています。

- 式場や火葬場、僧侶などの手配

- 祭壇や供花、遺影などの手配

- 当日の式進行・案内

- アフターフォロー(法要・返礼品・遺品整理など)

しかし、本来の葬祭プランナーとは、そうした「段取りをこなすこと」だけではありません。

なぜなら、葬儀は単なる業務の集合体ではなく、宗教・慣習・家族構成・感情の状態といった複雑な要素が交錯する場だからです。そのため、マニュアル通りに進めるだけでは、遺族の本当の想いに応えることができません。

むしろ、そのご家族にとって何が本当に必要かを見極め、ときに既存の形式や慣習からも離れて「その人らしい送り方とは何か」を一緒に考え抜く、そうした本質を支える力こそが、本来の葬祭プランナーの姿です。

葬祭プランナーとして活躍するには、以下のような幅広い知識と想像力が求められます。

- さまざまな宗教に関する理解(古今東西を問わず)

- 式場など、場所に関する知識

- 地域ごとの風習や慣習への理解

- 上記をふまえた企画力と創造力

単なる形式の踏襲ではなく、背景や意味を理解した上で、お客様に最適な葬儀を提案することが重要です。それは、形式だけをなぞっても、ご家族の本当の悼みや感謝の気持ちが反映されないことがあるからです。意味を伴わない儀式は、かえって心に空白を残してしまうこともあります。

Noと言える勇気ある葬祭プランナーの判断力と良識

葬儀には「こうあるべき」「こうすべき」といった従来の常識やルールが多く存在します。しかし、葬祭プランナーには、それらを本質に立ち返って見直す力、つまり決まり事を疑い、本当に必要なことを見極める力が求められます。

言い換えれば、時には「Noと言える力」です。

過去の知見や慣習を否定するわけではありません。ただし、それが本質から外れている場合には、あえて別の道を示す勇気が必要です。 では、葬儀の本質とは何か。

それは、「誰のために葬儀を行うのか」「何のために葬儀を行うのか」「なぜ行うのか」「どうして行うのか」「どうやって行うのか」こうした問いに真摯に向き合う姿勢です。

そのうえで、ご遺族や関係者が「この葬儀は良かった」と感じられるように導くこと。それが葬祭プランナーの本質的な役割です。

創造力・センスが葬儀の価値を変える理由

葬祭プランナーにとって最も大切なのは「お葬式とはこういうものだ」という固定観念に縛られないことです。 葬儀という概念を深く理解したうえで、なおその枠を超える想像力が求められます。

そのためには、葬儀の知識だけを学んでいても不十分です。

例えば、見た目の演出においては、美術館や博物館の展示方法からヒントを得ることができます。お花の扱い方ひとつとっても、華道やフラワーアレンジメントの知識が活きてきます。また、物語性や表現力を高めるうえでは、経済、報道、映画、小説といった多様な分野の知見も大きな財産となるでしょう。

それら幅広い知識や感性を日々インプットしながら、センスを磨き、想像力を育てること。 そして、その蓄積をもとに「お葬式の枠に捉われない新しい何か」を創造していくことこそが、真の葬祭プランナーの使命です。

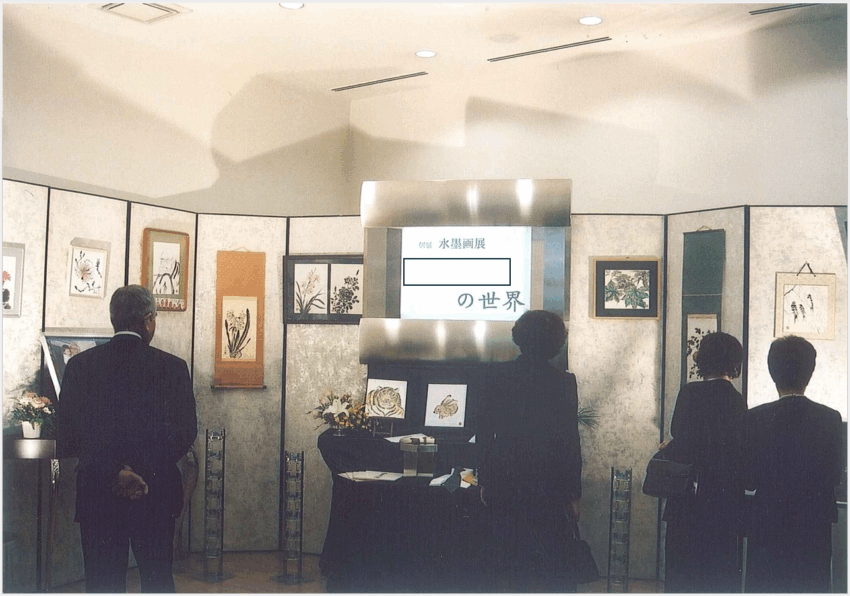

実際にあった事例では、生前絵を描いていたご主人の夢だった「個展」を、ご家族のさり気ない言葉をきっかけにご葬儀で実現。会場にはご主人の絵画作品が一つひとつ丁寧に展示され、参列者が自由に鑑賞できる追悼の個展として空間が演出されました。「まさか葬儀で夢が叶うとは思わなかった」と、ご遺族は深く感動し、静かに涙を流され、参列者からも「あの人らしいね」と声があがり、あたたかな時間が流れていました。

このように、芸術や感性を生かした演出が、ご家族や参列者の心に残る特別な葬儀を生み出します。

詳しくはお葬式の動画「じいじが遺したもの」をご覧ください。

信頼できる葬祭プランナーを見極める2つの質問

葬祭ディレクターが重視されるのは、接遇や進行など目に見える技能や作業の正確さです。 一方で、葬祭プランナーに求められるのは、センスや想像力といった目には見えにくい力です。そのため、優れたプランナーかどうかを判断するのは簡単ではありません。

しかし、ある二つの質問を通じて、その資質を見極めることができます。

- なぜお葬式をしなければならないのか?

- (自分が)他の誰でもなく、あなたにお願いするとどうなるのか?

この問いに対して、明確かつ納得のいく答えを持っているかどうかが、葬祭プランナーとしての深い理解と本質的な力を物語ります。

「昔からそうだから」

「お寺がそう言っているから」

「精一杯がんばります」

こうした回答では、真のプランナーとは言えません。

本質に根ざした思考と、信頼に値する説明ができること。

それこそが、プロフェッショナルな葬祭プランナーを見極める鍵です。

儀式の形式や進行だけでなく「なぜ、誰のために、どうして行うのか」という本質を捉えた提案ができる人こそが、真の葬祭プランナーです。 ご自身やご家族の大切な最期の時間を任せるなら、ぜひこの記事の視点をもって、相手を見極めてください。

むすびすの葬祭プランナーに相談する

採用情報を見る

動画で見る葬祭プランナー・ディレクター

本文の要点(判断基準・姿勢・現場の視点)を、短い動画で補足します。

葬祭プランナーになるには?向いている人

葬祭プランナーに必要なのは、資格よりも「人の想いに深く寄り添う姿勢」です。

この仕事に就くために、特別な資格や学歴は必要ありません。しかし、誰でも務まる仕事ではありません。なぜなら、葬儀は人生の最期に立ち会う特別な時間であり、そこには深い悲しみや家族の想いが交差するからです。

たとえば、ご遺族の中に「葬儀は質素でよい」と考える人と、「しっかり送りたい」と願う人がいることもあります。その違いを敏感に察知し、対立せずに調整できるような人こそ、葬祭プランナーに向いています。

「その人らしい送り方」をご家族と一緒に探し出し、かたちにする。それができるのは、傾聴力や観察力、そして人間関係を丁寧に築く力を持つ人です。単に「段取りがうまい」人ではなく、心の奥を想像できる人が活躍しています。

未経験でも活躍できる理由

葬祭プランナーは「未経験でも活躍できる職業」です。その理由は、人間性や姿勢が重視されるからです。

たとえば、接客業・介護・保育・営業など、人と関わる仕事をしていた人は、相手の感情に気づき、気配りする力を自然と身につけています。そうした経験は、葬儀の場で非常に活かされます。

現場では実際に、以下のような経歴を持つ方々もプランナーとして活躍しています。

- 元ホテルマン:言葉づかいや所作の丁寧さが重宝されている

- 元保育士:家族の関係性や子どもの心情に寄り添う力が高い

- 元営業職:話を引き出し、ニーズを整理して提案するスキルを応用

業務に必要な宗教知識や式の進行は、入社後にしっかりとした研修やOJTで学べます。大切なのは、遺族の感情を丁寧に受け止め、「その人らしい葬儀を提案したい」という本気の想いです。

むしろ未経験の方ほど、「業界の常識」にとらわれない発想や柔軟さを持っており、ご遺族の多様な価値観に寄り添う力を発揮するケースも多いです。

結論として、葬祭プランナーは特別な経験よりも、人を想う誠実さと学ぶ意欲のある人が、最前線で信頼を築いていける仕事です。

葬祭プランナーの年収・キャリアパス

葬祭プランナーの年収は、自分の向き合い方によって大きく変わります。全国的な平均年収は300〜500万円前後ですが、信頼関係の構築力や提案力を磨き続けることで、600万円以上の収入を得ているプランナーも実在します。

なぜなら、この仕事は単なる「施行数」ではなく、一件ごとの向き合い方、つまり「どれだけ深く寄り添い、価値を提供できたか」が評価に直結するからです。ご家族の気持ちに応える姿勢や、個別の提案力が、そのまま報酬やキャリアにつながります。

たとえば、ご家族の想いを丁寧に引き出し、言葉にならない気持ちを式のかたちにした結果、「本当にこの人にお願いしてよかった」と深く信頼されることもあります。そうした積み重ねが評価となり、チームを牽引するリーダーや、専門性を極めるポジションへとキャリアが広がっていきます。

つまり、年収もキャリアも、自らの姿勢次第でいくらでも拓ける仕事です。数字だけで測れないやりがいと、人としての成長を実感できる。それが、葬祭プランナーという仕事の本質です。

成長は担当数ではなく向き合い方で測る

ただ多くの葬儀を回すことよりも、一件一件にどれだけ深く向き合えたかが重要です。そのため、キャリアのステップも数ではなく、質を軸に考えると良いです。

たとえば「ご家族の想いを丁寧に引き出し、カタチにできたか」 「見えないニーズまで汲み取り、提案できたか」「その葬儀がその人らしかったと、誰かが感じてくれたか」など、そうした実践を積み重ねることで、プランナー、プランニングリーダー、マネジメント職など、多様なキャリアが拓けていきます。

キャリアは、ピラミッド型ではなく専門性の横展開も可能です。たとえば「1人1人の葬儀に深く関わり続けたい」という想いがあれば、ディレクターやプランナーとして第一線で活躍し続ける道も選べます。一方で「後進の育成や仕組みづくりに携わりたい」という人は、人材開発部にて教育担当や採用担当に進むことや、マーケティング部や管理部にて会社全体とサポートすることも可能です。

葬祭プランナーのやりがいと大変さ

葬祭プランナーという仕事は、人生の最期というかけがえのない場面に立ち会う、非常に責任の重い職業です。 日常の延長線上にはない「非日常」に寄り添い、ご遺族の感情の波に丁寧に向き合う中で、多くのやりがいと同時に大きなプレッシャーも伴います。

【やりがい】誰かの「一生の記憶」に残る仕事

葬祭プランナーは葬儀を生きてきた証をかたちにする時間にします。そのため、形式をなぞるだけではなく、家族が抱えてきた背景や想いに触れ、人生の物語を一緒に紡いでいくことが求められます。形式的な儀式ではなく、家族の物語を一緒に紡ぐプロセスにこそ、深い意味があります。ご家族が思いを語り、それが式の中で表現されることで「本当に送れた」と実感できる瞬間が生まれます。

たとえば、ご家族が初めは口にできなかった想いを、何度も対話を重ねる中で引き出し、式の中でかたちにできたとき。「ありがとう、あの人らしいお葬式になった」と涙ながらに言われたとき。その瞬間の重みは、何ものにも代えがたい人としての報酬です。

想いに寄り添い、かたちにできたとき、葬祭プランナーの仕事はご遺族の記憶に深く刻まれ、強いやりがいとなります。

【大変さ】正解のない感情に向き合い続ける

一方で、葬祭プランナーは「答えのない問い」に日々向き合う仕事でもあります。悲しみの表し方は人それぞれであり、葬儀をめぐる想いが深いからこそ、時にはご家族内で意見がすれ違うこともあります。

施行や搬送などの業務は専門のチームと分担しつつ、プランナーはそうした感情の背景を丁寧に受け止めながら、ご家族の想いを一つのかたちにまとめていく役割を担います。

葬儀という特別な空間では、小さな言葉や所作が、大きな信頼にも、時に誤解や不信にもつながりかねません。だからこそ、どんなときもご家族の立場に立ち、その最善を考え続ける誠実さと繊細な気遣いが求められる仕事です。

繊細な心に配慮しながら判断を重ねる日々は、大きな責任を伴う反面、プロとしての成長にも繋がっていきます。

「誰かのために本気になれる」覚悟が報われる

葬祭プランナーは、単なる業務として葬儀をこなすのではなく、毎回その人だけの送り方を探し続けています。それは決して楽な道ではありませんが「人の想いに本気で向き合いたい」と願う人にとっては、深いやりがいと成長のある仕事です。

この仕事が教えてくれるのは、人生の尊さと、人と人の間にあるつながりの意味。その気づきは、仕事だけでなく、自分自身の生き方にも深く影響を与えてくれるはずです。

たとえば、長年口にできなかった家族の想いが、葬儀の中で語られ、涙とともに感謝の言葉に変わる瞬間に立ち会うと、人が人と向き合う意味を深く実感します。こうした体験を重ねることで、仕事を超えて、自分自身の人生観にも大きな変化が訪れます。

人と人の間にあるつながりの尊さを教えてくれます。

「誰かの人生に真剣に関わりたい」と思う方にとって、葬祭プランナーはかけがえのない選択肢となるでしょう。

葬祭プランナーの動向と将来性

高齢化社会が進む中で、葬儀の需要は今後も安定的に続くと見られています。とくに都市部では家族葬・直葬といった形式の多様化が進み、画一的な葬儀ではなく「その人らしい送り方」を求める声が年々高まっています。

それに伴い、単なる進行役や手配係ではなく「ご遺族の想いに寄り添い、かたちにする力」を持った葬祭プランナーの存在が重視されるようになっています。

求められるのは共感力

厚生労働省の統計によれば、葬儀関連業の雇用者数は微増を続けていますが、内容を見ると「式の運営スタッフ」よりも「提案・プランニング」の役割を担う人材が求められる傾向が強まっています。マニュアルでは対応できない人に寄り添う力がより重要視されるのですが、それは、知識や経験の蓄積よりも、「このご家族にとって最善とは何か」を考え抜ける姿勢にこそ価値があるという時代になってきた証です。

テクノロジーでは代替できない仕事

一部では、葬儀の自動見積もりやオンライン相談、AIチャットによる事前案内といったDX(デジタルトランスフォーメーション)も進んでいます。しかし、葬祭プランナーの本質的な仕事は、ご家族の表情や沈黙の間に込められた感情を読み取ること、葛藤のある家族関係を調整しながら想いをまとめることであり、今後もAIでは代替できないと考えられます。

なぜなら、ご家族様との会話のプロセスには言語処理ではなく「文脈」「関係性」「非言語の空気」を読む力が必要だからです。人と人のあいだにある沈黙の意味を汲み取り、最適な言葉や間合いを選ぶ力は、いまも人間にしか担えない仕事です。

今後は、テクノロジーの活用によって定型業務の負担が軽くなり、プランナーは人にしかできない仕事に集中できるようになる未来が近づいています。

これからの葬祭プランナー像とは?AI時代に求められる人間力

葬祭プランナーを「式をつくる人」ではなく「人生の意味をつなぐ人」と捉えられています。

社会の高齢化や孤独死、宗教観の変化などにより、葬儀の意味自体が見直されつつあります。こうした背景の中で「なぜ葬儀をするのか」「誰のために行うのか」を問い直し、家族や本人にとっての意味を見出すことができる人が求められます。

プランナーは、単に式を整えるだけでなく、語られてこなかった人生や家族の物語を汲み取り、社会の中にその人の存在の記憶を残す役割を果たすようになってきています。

人と人の心を結ぶ役割は、これからの日本社会にとって必要不可欠な力です。それを担うのが、次世代の葬祭プランナーです。

よくある質問

- 未経験でも葬祭プランナーになれますか?

- はい、多くの方が異業種から転職しています。接客経験や思いやりの姿勢が活かされます。

- 年収はどのくらいですか?

- 地域や企業によって異なりますが、300万円〜500万円程度が一般的です。管理職や独立の場合はそれ以上も。

- どこで働けますか?

- 主に葬儀社・互助会・終活支援企業などで活躍できます。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版