葬儀の日程について詳しく解説

葬儀の日程は、基本的に葬儀社や菩提寺の僧侶と相談をしながら決めます。

葬儀は予期せぬタイミングで訪れますが、日程を決めるポイントを知っておけば、いざというときも慌てずに対応できます。

どのようなことを考慮しながら日程を決めればいいか不安な喪主やご遺族に向けて、葬儀の日程の決め方や準備を進めるうえでやるべきことをご紹介します。

葬儀の日程の決め方は?

葬儀社に連絡を取り、担当者と相談をして決める

葬儀の日程は生前には決めることはできません。

日程は、葬儀社と相談して決めます。

葬儀社に連絡するのは、ご家族が逝去された直後です。

ご家族が亡くなられた後、ご遺体の搬送など死亡後の手続きを終えてから、葬儀社に連絡して打ち合わせの日時を決めます。

葬儀社へ事前相談をして葬儀を依頼している場合は、その葬儀社に連絡することで搬送や安置所などの手配を迅速に行ってくれます。

打ち合わせの日程が決まれば、葬儀社の担当者と葬儀の形式、規模、費用などの詳細を決めていきます。

なお、葬儀の日程は必ずしも希望通りになるとは限りません。

斎場や火葬場の空き状況、喪家が菩提寺とお付き合いがある場合は、僧侶のスケジュールに日程を合わせる必要があるからです。

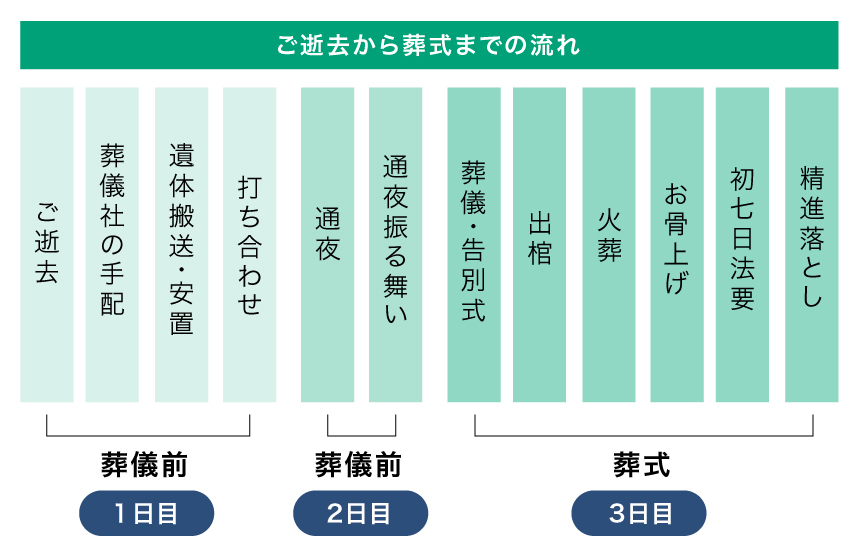

一般的な葬儀の日程と流れ

葬儀は2日間にわたって営まれるのが一般的です。

逝去されてから葬儀を行うまでのおおまかな流れは上記のとおりです。

1日目の通夜は、家族や親族が故人と夜通し過ごすことで故人を偲ぶ儀式です。

2日目の葬儀・告別式は、今では一緒に執り行われていますが、本来は別々の儀式でした。

葬儀式は遺族や親族が故人の冥福を祈り、無事にあの世へ旅立てるように送る儀式。

告別式は故人と関わりのあった人たちがお別れをする儀式です。

通夜と告別式、火葬を2日間で行う「一般葬」を想定した場合、ご逝去された日を1日目とすると、通夜はその翌日の夕方から夜にかけて、葬儀・告別式と火葬は翌々日に行うのが一般的です。

あるいは、逝去された日の翌日に「仮通夜」を行い、3日目に通夜、4日目に葬儀・告別式、火葬を行う場合もあります。

いずれにせよ、ご逝去から火葬までは、3〜4日程度かかることが多いようです。

ただし、亡くなられた時間帯や季節、斎場や火葬場の予約状況、参列者の都合、葬儀の形式、地域の慣習などによっては、必ずしも上記の日程で行うとは限りません。

あくまでも目安として参考にし、詳しくは葬儀社と相談のうえで決定しましょう。

【例】今日亡くなった場合の葬儀の日程

・逝去の日:1日目

・通夜の日:2日目(逝去の翌日)

・告別式・火葬の日:3日目(逝去の翌々日)

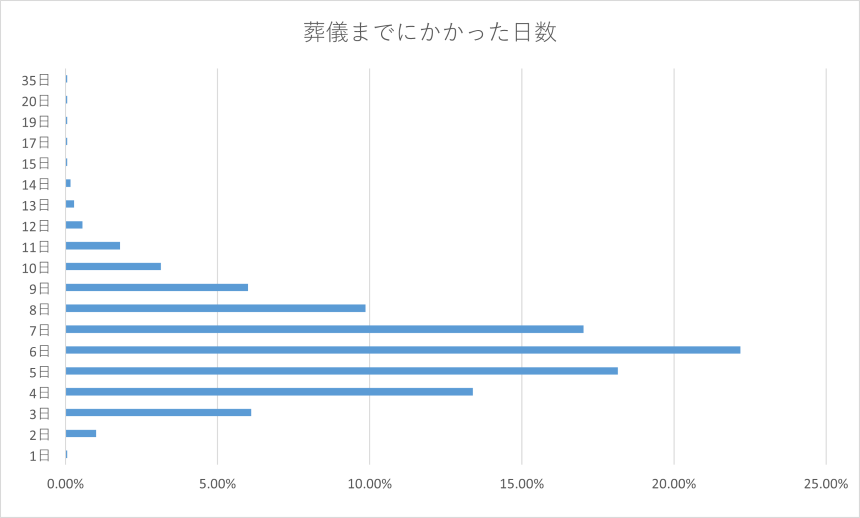

逝去から葬儀までの平均日数

首都圏で葬儀を執り行っている「お葬式のむすびす」における2024年の葬儀実績では、ご逝去から葬儀(火葬)までにかかる日数が「5日〜7日」だったケースが全体の57.36%を占め、最も多かったのは6日目(22.18%)でした。

これは、斎場や火葬場の予約状況、僧侶のスケジュール、親族の調整などにより、希望通りにすぐ葬儀を執り行うことが難しいケースが多いためです。

また、3日以内に火葬される割合は1割程度にとどまり、ある程度の猶予を見込んで動くことが一般的であるといえます。

この限られた日数の中で、葬儀の形式を決めたり、関係者への連絡や各種手続きを進めたりする必要があるため、事前に流れを把握しておくことで慌てずに対応できます。

葬儀の日程を決めるうえで考えるべき5つのこと

葬儀の日程を決めるうえでは、以下5つのポイントを考慮する必要があります。

必ずしもご逝去の翌日に通夜が行えたり、希望の日程で執り行えるわけではありません。

葬儀の日程はさまざまな状況を考慮しながら決める必要がります。

菩提寺など宗教者の都合

菩提寺とは、先祖のお墓があり、代々葬儀や法要でお世話になっているお寺です。

菩提寺とお付き合いがある場合は、まず初めに菩提寺の僧侶の都合を確認します。

菩提寺に相談をせずに葬儀の日程を決めてしまうと、菩提寺の僧侶に読経をお願いできなかったり、お墓への納骨を断られてしまったりする可能性があります。

仏教以外の宗教に属している場合も、宗教者の都合を最優先することが必要です。

宗教儀礼に則った葬儀を行うには、宗教者の存在が欠かせません。キリスト教や神道を信仰している場合は、所属する教会に連絡をしましょう。

葬儀の日程は、葬儀社の担当者、菩提寺の僧侶(宗教者)、喪主(遺族)の3者が相談のうえで決めていきます。

菩提寺がなかったり、宗教者とのお付き合いがない場合でも、宗教儀礼に則った葬儀を行えます。この場合、葬儀社を通じて宗教者の紹介を受ける方法が一般的です。

葬儀場や火葬場の空き状況・休館日

日本の法律では、故人の火葬が義務付けられています。そのため、葬儀を行う際には、事前に火葬場の予約が必須です。

宗教者の都合を確認したら、すぐに火葬場の空き状況を確認しましょう。

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県といった首都圏では、火葬場が予約で埋まっていて、希望する日時に予約できないことも珍しくありません。

火葬場の多くは、11時から13時頃に予約が集中します。これは、10時〜11時頃に告別式を終えて、火葬中や火葬後に精進落としをするご遺族が多いためです。

火葬場の空き状況に加えて、火葬場の休業日も考慮してスケジュールを決める必要があります。

斎場や火葬場の予定については、葬儀社に確認してもらいましょう。

「六曜との兼ね合い(友引・仏滅は避けるべき?)

葬儀の日程を考える際に、六曜(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口)を気にするご家族や参列者も少なくありません。

特に「友引」は「友を冥府に引く」とされ、火葬場が休業するケースもあるため、避けられる傾向があります。

ただし、友引は本来「勝敗のつかない日」という意味であり、仏教や神道などの宗教的な教えとは直接関係がありません。

一方、六曜の中で最も凶日とされる「仏滅」でも、葬儀を行うことは可能です。

仏教と六曜に直接の結びつきはなく、仏滅だからといって葬儀を避けなければならないという決まりもありません。

ただし、六曜を気にされるご年配の方や親族がいる場合は、できる限り配慮しつつ、日取りについて丁寧に説明することがトラブル回避のポイントです。

なお、六曜を事前に確認するには、六曜付きのカレンダーやスマートフォンのアプリを活用するのがおすすめです。

通夜や告別式のスケジュールを組む際は、日付と六曜の組み合わせを確認しながら進めると安心です。

季節や地域ごとの風習

寒い時期よりも、暖かい季節のほうが逝去から葬儀までの日数が短い傾向があります。

これはご遺体をできる限り生前に近い姿でお見送りできるようにという配慮からです。

また、地域によって告別式の後に火葬をする「後火葬」と、告別式の前に火葬をする「前火葬」の2つの慣習があります。

首都圏では告別式の後に火葬する「後火葬」が主流ですが、雪の多い東北地域をはじめ、沖縄地方、九州や山陰の一部地域では「前火葬」を行っています。

葬儀は地域ごとにさまざまな文化や慣習があります。

どのように執り行うかについては、葬儀社と相談して決めましょう。

参列者のスケジュールと曜日による混雑状況

葬儀の日程を決める際には、参列してほしい方の予定を考慮することが大切です。

特に親しい親族や故人と関係の深い方が遠方に住んでいる場合、逝去から日が浅いうちに葬儀を予定してしまうと、移動や宿泊の準備が間に合わず、参列できない可能性があります。

そのため、可能な限り早い段階で関係者に連絡し、日程候補を共有したうえでスケジュールを調整することをおすすめします。

また、一般的に参列者が集まりやすい土日や祝日は希望が集中するため、火葬場や斎場の予約が取りにくい傾向があります。

特に公営の火葬場は稼働日数が限られており、週末は数日前から予約が埋まっていることも多く、柔軟な対応が求められます。

もし「できるだけ早く葬儀を行いたい」と考えている場合は、平日を含めた日程での調整も視野に入れると、施設の確保がしやすく、スムーズに手配が進みます。

【状況別】葬儀の日程の決め方

一般的な葬儀と違った形式で営む場合や、通常の日程とは異なるスケジュールの場合、葬儀の日程の決め方で悩んでしまうケースみられます。

具体的な以下4つのケースを例に、葬儀の日程の決め方を解説します。

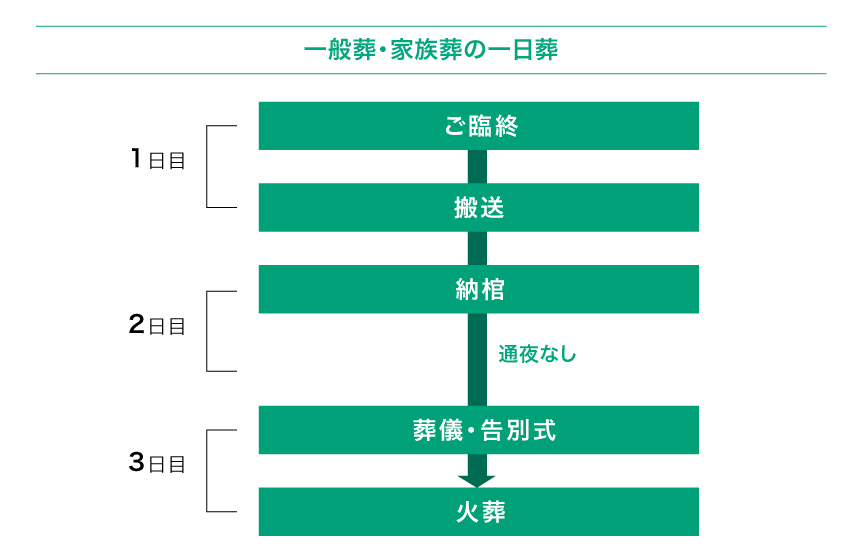

【一日葬】日程の決め方

「一日葬(いちにちそう)」とは、通夜を行わずに、葬儀・告別式と火葬のみを執り行う葬儀の形式です。

一般的な葬儀では、通夜は逝去された翌日に行いますが、一日葬では通夜を行わないため、逝去された翌日か翌々日に葬儀・告別式と火葬を行う日程となります。

ただし、斎場・葬儀場や火葬場の空き状況、僧侶の都合によって、スケジュールが前後する場合もあります。

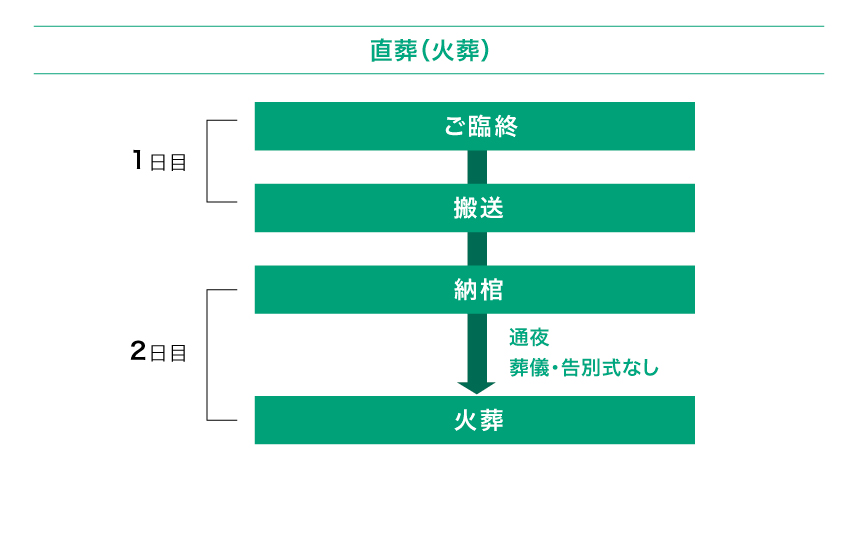

【直葬】日程の決め方

「直葬(ちょくそう)」は、「火葬式(かそうしき)」や「荼毘式(だびしき)」とも呼ばれます。

通夜や葬儀・告別式を行わず、火葬場で短時間でのお別れと火葬・収骨のみを行います。

名称に「葬」や「式」と付いていますが葬儀礼を行わないため、厳密には葬儀の形式に入りません。

納棺と火葬は逝去の翌日に行いますが、日程決めは火葬場の空き状況によります。

直葬は宗教儀礼やお別れの会などを行わないので、葬儀費用を最小限に抑えたい方に選ばれます。

ただし、菩提寺のある方が直葬を行った場合、菩提寺からお墓への納骨を断られる可能性があるので注意しましょう。

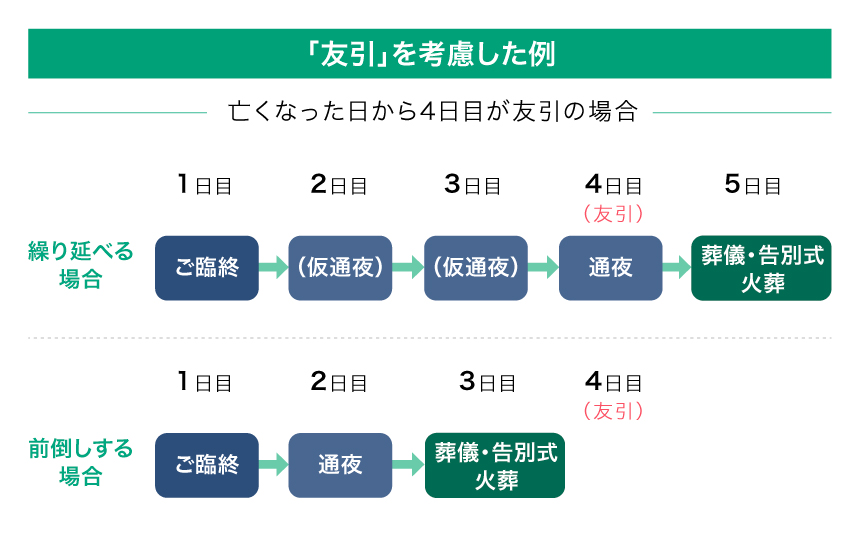

【友引と重なる場合】日程の決め方

一般的な日程で葬儀のスケジュールを組むと「友引」に重なってしまう場合、告別式を前倒し、もしくは先へ延ばすことが多いようです。

告別式を先へ延ばす場合、ご遺体を安置する期間が長くなるため、安置にかかる費用が増加します。

季節によっては、ご遺体のドライアイスを増やしたり、エンバーミングを行うこともあるため、予算を考慮して検討しましょう。

なお、通夜は友引に重なってもそのまま執り行われるのが一般的です。

その理由は、通夜は故人が旅立つ準備を整え、近親者たちは故人が生きているものとして接し、最後の夜を共に過ごす場だからです。

【年末年始に重なる場合】日程の決め方

斎場・葬儀場、火葬場の多くは、正月三が日を休館日にしています。

一般的な日程で葬儀を行うと年末年始に重なってしまう場合は、三が日が過ぎてから行うのが普通です。

「友引」と重なる場合と同様に、逝去から葬儀までの期間が長くなるときは、ご遺体の安置場所や安置費用も考慮しなくてはいけません。

また、火葬場の休み明けは混雑しやすいため、早めに予約する必要があります。火葬場は個人が予約できないため、葬儀社の担当者に相談しましょう。

葬儀の日程とあわせて考えたい5つのこと

葬儀の準備を進めるとき、日程のほかにも費用や場所、呼ぶ人の人数、範囲など考えるべきことはさまざまです。葬儀の日程とあわせて検討すべき5つのことをみていきます。

葬儀にかかるおおよその費用

葬儀について葬儀社の担当者と打ち合わせする際は、あらかじめ斎場・葬儀場の要望、葬儀のスタイル、参列者のおおよその人数、葬儀にかける費用について、家族と話し合っておくことが大切です。

家族との話し合いの段階で、具体的な葬儀のスタイルや費用まで決める必要はありませんが、ある程度の方向性をもっておくと打ち合わせで役立ちます。

葬儀に呼ぶ人の範囲・人数

葬儀に呼ぶ人の範囲は、費用にも日程にも影響します。

家族と親族、故人と親しかった方に限定してお呼びするのか、仕事関係や近隣の方々もお呼びするのか考えておきましょう。

葬儀を行う場所

日程を優先する場合、葬儀を行おうと考えている斎場・葬儀場、火葬場などの空き状況が希望に沿わないこともあります。

日程が合わなかった場合に備えて、候補を複数選んでおきましょう。

葬儀スタイル・形式

| 葬儀の形式 | 特徴 |

|---|---|

| 一般葬 | 故人の友人・知人など、一般の弔問客も広く招いて行う、従来型の葬儀 |

| 家族葬 | 家族や親族、故人と親しい方のみで執り行う小規模な葬儀 |

| 一日葬 | 通夜を行わず、葬儀・告別式、火葬を1日で執り行う葬儀 |

| 直葬(火葬式) | 通夜・告別式を行わず、火葬のみを行う形式 |

葬儀は地域の慣習や、家族の考え方によってさまざまなスタイルがあります。

最近の傾向としては大きく「一般葬」と「家族葬」に分かれます。

「一般葬(いっぱんそう)」は、昔からある一般的な葬儀の形式です。

家族や親族はもちろん、知人、仕事関係者、近隣の方々もお呼びして故人をお見送りします。

「家族葬(かぞくそう)」は、葬儀にお呼びする方を家族や親族、故人と親しかった方などに限定して、少人数でゆっくりとお別れをする形式です。

近年、参列者への配慮やシンプルな葬儀を希望するご遺族のために、通夜を行わず、葬儀・告別式と火葬のみを行う「一日葬」という形式もあります。

また、火葬場で火葬と収骨のみを行う「直葬(火葬式・荼毘式)」を選ぶ方もあります。

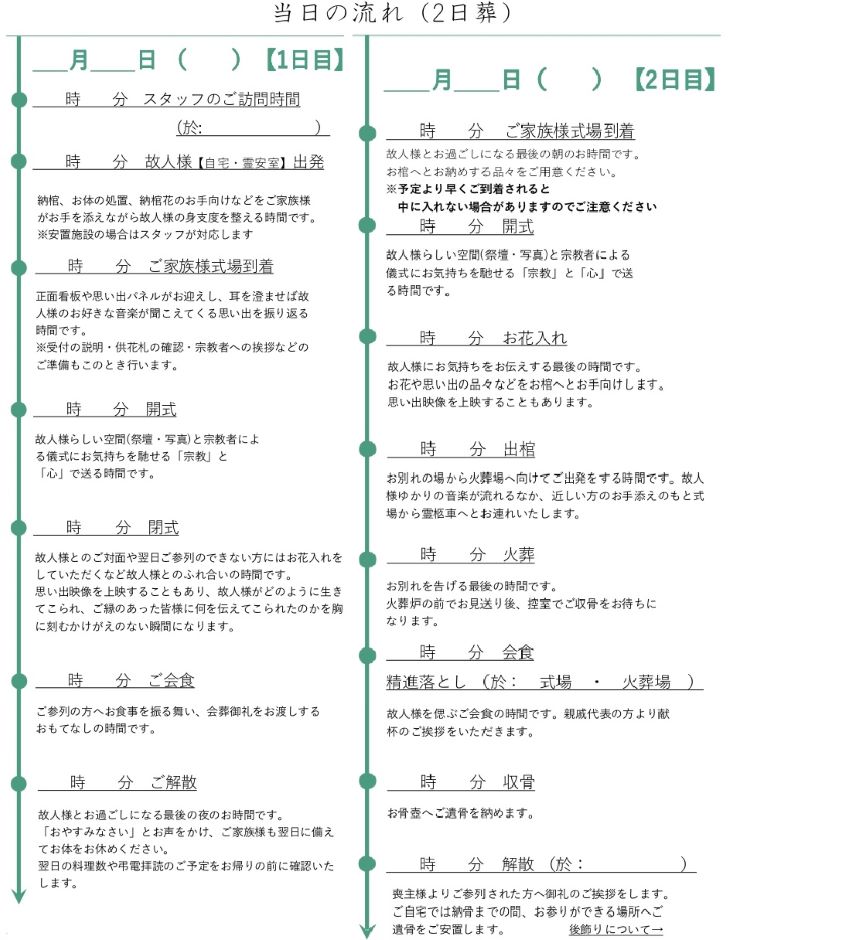

当日の流れを把握・共有する(葬儀日程表の作成)

葬儀日程が決まったあとは、当日の式進行に関する詳細な日程表を作成・確認することが大切です。

これは、故人のお見送りを円滑に進めるための「式当日の設計図」のようなもので、ご家族・参列者・葬儀スタッフの間でタイムラインを共有する役割を果たします。

なお、この葬儀日程表はご遺族だけで用意するものではなく、担当の葬儀社と相談しながら一緒に作成していくのが一般的です。

初めて喪主を務める方でも無理なく準備できるよう、専門スタッフが進行全体を丁寧にご案内しますので、あまり構えすぎる必要はありません。

葬儀日程表テンプレート(2日葬の例)

1日目: 納棺・搬送・ご家族の会場到着・通夜

2日目: 告別式・出棺・火葬・会食・収骨・解散

このようなテンプレートを活用すれば、「誰が・いつ・何を行うか」を視覚的に整理できるため、当日の混乱や行き違いを防ぎやすくなります。

なお、「一日葬」を選ばれる場合は、上記のうち2日目の流れ(告別式・火葬・会食など)を1日で完結する形式になります。

ご家族のご事情やご希望に応じて、必要な工程を柔軟に組み立てていくことが可能です。

【喪主・遺族向け】葬儀の日程決め以外にやること

喪主・遺族は日程を決める以外にも、葬儀の準備を進めるうえでやるべきことをご紹介します。

葬儀の参列者への訃報連絡

葬儀の日程を決める場合、最優先すべきは菩提寺の僧侶などの宗教者です。

宗教者の都合を確認したら、葬儀社の担当者と葬儀の日程を決定します。

参列者へ訃報連絡をするのは、葬儀の日程が決まった後です。

連絡するのは故人と関係が深い順に、家族、親族、近親者、故人の友人、会社や所属団体の関係者、町内会・自治会、近隣の方々です。

葬儀後の法要や納骨などの準備

葬儀が終わった後も、喪主・遺族がやるべきことはたくさんあります。

- 仏壇の準備

- 法要の手配

- お墓や納骨の手続き

- 相続などの各種手続き

喪主を経験した方を対象に実施したアンケートでは、7割以上の方が葬儀後の各種手続が「一番大変だった」と回答しています。

葬儀が終わってからも、四十九日法要や納骨、新盆、一周忌法要、三回忌法要といった供養や法要をはじめ、葬祭補助金の手続き、年金の手続き、保険、相続、遺品整理など、やるべきことがたくさんあります。

日頃やり慣れていない供養や法要、さまざまな手続きを大切な家族を亡くしたばかりで行うのは、精神的にも肉体的にも負担が大きいものです。

こうした喪主・遺族をサポートするため、専門の相談員が無料かつ回数制限なしでアフターサポートしてくてる葬儀社もあります。

初めて喪主や遺族の立場になったり、日常的に忙しくて諸々の準備や手続きが不安な場合は、こうしたサポート面も重視して葬儀社を選んでみましょう。

【喪主・遺族向け】葬儀の日程決めや準備で慌てないために

人が亡くなるタイミングは予測できず、同様に葬儀の日程も事前には決められません。

突然そのときが訪れて、何から手をつけていいか分からず慌ててしまうのは普通です。

いざというときに備えて、あらかじめ依頼できる葬儀社を選んでおいたり、必要に応じて事前相談ておくことをおすすめします。

お葬式のむすびすは、24時間365日いつでも事前相談にお応えしています。

主様やご遺族様として初めて葬儀の準備を際も、皆さまが納得いただける形でお見送りできるようにお手伝いさせていただきます。

葬儀の日程を決めるにはまず葬儀会社や菩提寺に連絡を

葬儀の日程は、逝去された日を1日目とした場合、2日目に通夜、3日目に葬儀・告別式、火葬を行うのが一般的です。

ご家族がお亡くなりになられたら、葬儀社に連絡しましょう。

菩提寺がある場合には、菩提寺への連絡も必要です。

葬儀の日程は斎場・葬儀場や火葬場の空き状況、宗教者のスケジュールによって決まるため、葬儀社の担当者に相談しながら日程を決めていきましょう。

お葬式のむすびすは、「その人らしい葬儀」にこだわり、故人様とご遺族様のための葬儀をお手伝いいたします。

事前のご相談から当日の葬儀まですべて自社社員が承ります。

郵送またはオンラインで資料請求していただけますので、お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

- 葬儀の日程はどのように決めるのが一般的ですか?

-

葬儀の日程は、逝去後に葬儀社と菩提寺(または宗教者)と相談しながら決めるのが一般的です。

火葬場や式場の空き状況、宗教者の都合、親族の調整などを考慮して決定します。 - 仏滅に葬儀をしても問題ないのでしょうか?

-

はい、仏滅でも葬儀は可能です。

六曜は宗教的な決まりではなく迷信に近いため、仏教とは直接関係がありません。

ただし、親族やご年配の参列者に配慮し、説明を加えると安心です。 - 友引の日に火葬や葬儀は避けるべきですか?

-

友引には「友を冥府に引く」といった迷信があるため、火葬場が休業となることもあります。

ただし通夜は友引でも問題なく行えます。

地域の慣習や参列者の意識を踏まえて判断しましょう。 - 土日に葬儀をする場合の注意点はありますか?

-

土日は参列者が集まりやすい一方で、火葬場や式場の予約が混雑しがちです。

希望する日程での実施が難しい場合があるため、早めの相談・予約が重要です。 - 葬儀日程表テンプレートとは何ですか?必要ですか?

-

葬儀日程表テンプレートとは、通夜・告別式・火葬など当日の進行内容を時系列で整理した一覧表です。

ご家族・葬儀社・参列者間での共有に役立ち、進行の混乱を防ぐことができます。

葬儀社と一緒に作成するため、特別な準備は不要です。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版