時間はどれくらい?一日葬のタイムスケジュールを解説

一日葬はどのくらいの時間で進行するのか、参列を検討する人にとっては気になる点です。

全体の流れはおおむね半日で完結し、午前中に始まり午後には解散するのが一般的です。

一般葬と異なり通夜を省略するため、所要時間は大幅に短縮されます。

その分、告別式と火葬を同日にまとめて行うため、参列や準備の進行はややタイトになります。

葬儀社の標準スケジュールや火葬場の利用時間を参考にすると、多くの場合「午前9時頃集合→午前10時開式→午後2〜3時頃解散」といった時間割で進行しています。

ただし参列人数や地域の火葬場事情によっては、午後開始や終了が遅くなるケースもあります。

本記事では、一日葬にかかる時間を全体像から具体的なタイムスケジュールまで整理し、参列者が意識すべき集合・解散時間や、喪主が準備段階で確認しておくべき点を解説します。

これらを理解することで、参列予定者は行動計画を立てやすくなり、喪主にとっても段取りを確認する上で役立つはずです。

一日葬は何時間かかるのか

一日葬の全体所要時間はおおむね半日、具体的には4〜6時間程度です。

中心となる告別式は60〜90分、長くても120分ほどで、その後に火葬や収骨、納骨を行う流れになります。午前に開始し、午後には解散するのが一般的で、参列者は朝に集合し、昼過ぎから午後3時頃までに帰宅できるケースが多く見られます。

一般葬と比較すると、この時間の短縮は明確です。

一般葬では通夜に2〜3時間、翌日の告別式から火葬までに半日以上を必要とし、合計で2日間にわたるのが標準的です。これに対し、一日葬は通夜を省き告別式と火葬を同日にまとめるため、全体が半日で完結します。準備や参列の負担が軽減される点は大きな特徴です。

ただし、所要時間には幅があり、参列人数の多さや宗派による儀式の有無、火葬場の混雑といった要因によって前後します。

特に都市部では火葬場の予約状況が進行に大きく影響するため、予定より時間が延びるケースも少なくありません。

短時間で終えられる一日葬は合理的な形式ですが、その分進行がタイトで余裕が少ないことも事実です。

喪主は事前の段取りを綿密に整え、参列者は案内状に記載された集合時間を厳守することが、円滑な進行につながります。

一般葬と比べると大幅に時間を短縮できる

一般葬は二日間にわたって通夜と告別式を行うのに対し、一日葬は通夜を省き、告別式から火葬までを同日にまとめる形式です。

そのため、全体の所要時間は大きく異なり、一日葬は半日(4〜6時間)程度で完結します。

| 項目 | 一般葬 | 一日葬 |

|---|---|---|

| 所要日数 | 2日間 | 半日(4〜6時間) |

| 主な流れ | 通夜(2〜3時間)+翌日の告別式・火葬(半日以上) | 告別式(60〜90分)+火葬・収骨(2〜3時間) |

| 参列者の拘束時間 | 夜〜翌日午後まで | 午前〜午後早めに終了 |

| 遺族の負担 | 二日間の準備・接待 | 一日で進行が集中 |

このように比較すると、一日葬は時間面で参列者・遺族双方の負担を大きく軽減できることがわかります。

ただし、時間を凝縮することで弔問や親族同士の交流の場が限定的になる点には注意が必要です。

儀礼を重視するか、効率を優先するかによって適した葬儀形式は異なります。

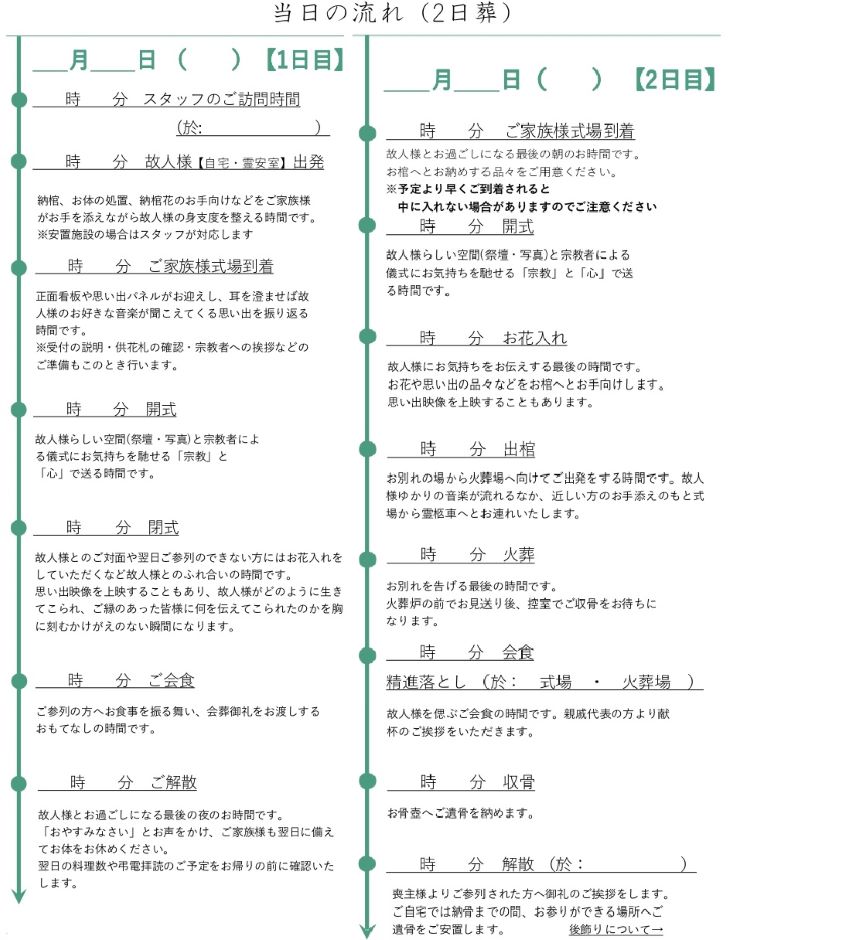

一日葬の一般的なタイムスケジュールを確認する

一日葬の進行で最も一般的なのは、午前に告別式を開始し、午後早めに解散する流れです。

参列者は朝に集合し、告別式・火葬・収骨を経て、午後2時前後には全体を終えるケースが多く見られます。

具体的には午前9時頃に集合、午前10時に告別式を開始し、読経・焼香を行った後に出棺・火葬へと移ります。

火葬と収骨を経て、午後1時半から2時頃には式が一区切りとなり、参列者は解散できるのが一般的です。

葬儀社の標準スケジュールでは、この午前開始・午後解散を基本に案内されることが多く、火葬場の利用時間も午前〜午後の前半を中心に設定されているためです。

こうした条件から、午前開始が「標準的な一日葬のかたち」とされています。

ただし、火葬場の予約状況や地域の事情によっては午後に開始される場合もあります。

あくまで午前開始を基準としつつ、例外的に午後枠となるケースがあることを理解しておくことが重要です。

午後開始になる場合のタイムスケジュール

一日葬は午前開始が基本ですが、火葬場の予約や式場の利用状況によっては午後開始となり、終了が夕方に及ぶ場合もあります。

この場合、参列者の拘束時間は長くなり、帰宅が夕方以降になる点に注意が必要です。

典型的な流れとしては、午前11時半頃に集合し、12時半に告別式を開始するケースがあります。

その後、焼香・お別れ・出棺を経て火葬に進み、収骨を終えるのが午後4時半前後、解散は午後5時頃となるのが一般的です。

都市部など火葬場の混雑が常態化している地域では、午前枠が埋まり午後枠に割り当てられることが少なくありません。

とくに大規模都市圏では、火葬炉の予約が式全体の開始時間を決定する要因となることが多いです。

午後開始となる場合は、参列者の拘束時間が夕方まで延びるため、仕事や家庭の都合、帰宅手段への配慮が求められます。

喪主は案内状に具体的な集合時間・終了予定を明記し、参列者に十分な情報を伝えることが重要です。

スケジュールが前後する要因を理解しておく

一日葬の所要時間はあくまで目安であり、いくつかの要因によって前後する可能性があります。

標準的には半日(4〜6時間)で収まりますが、条件次第で短くも長くもなります。

影響を与える要素としては、参列人数や焼香の列の長さ、宗派の作法、式場から火葬場までの移動距離、会食(精進落とし)の有無などが挙げられます。

これらは進行全体に直結するため、事前に把握しておくことが大切です。

例えば参列者が多い場合は、焼香の列が延びることで15〜30分程度の遅れが生じます。

また、式場と火葬場が離れている地域では、移動に20〜40分程度を追加で見込む必要があります。

宗派によっては追加の法要や読経を行うこともあり、その分の時間を確保しなければなりません。

このようにスケジュールは一定ではないため、喪主は余裕を持った進行設計を心がけることが求められます。

参列者側も、案内状に記載された集合時間や解散予定を厳守し、遅刻や早退によって儀式の妨げにならないよう配慮することが重要です。

各工程の進行と時間帯の目安を押さえておく

一日葬は納棺から始まり、告別式、出棺、火葬、収骨、納骨という流れで進みます。

それぞれの工程にはおおよその所要時間があり、積み重ねることで全体の進行時間が決まります。

| 工程 | 所要時間の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 納棺 | 30〜60分 | 開式前に実施。整容や旅支度、副葬品の確認を含む。 |

| 告別式 | 60〜90分(長くても120分) | 読経・焼香・弔辞・お別れの儀。初七日法要を併せる場合は+20〜30分。 |

| 出棺・移動 | 20〜40分 | 式場から火葬場までの距離や交通事情で変動。 |

| 火葬 | 60〜90分 | 待機中に会葬御礼や精進落としを行うこともある。 |

| 収骨(拾骨) | 20〜30分 | 参列人数が多い場合は交代で進めるため延びることもある。 |

| 納骨 | 30〜60分(多くは後日) | 当日に行う場合もあるが、後日に改めて行うのが一般的。 |

このように、全体の進行の中でも特に時間を左右するのは告別式と火葬です。

参列人数や火葬場の混雑など外的要因によっても所要は変動するため、喪主は余裕を持たせた進行設計を意識することが大切です。

告別式にかかる時間

告別式は僧侶による読経を中心に進み、その間に参列者が順に焼香を行うのが一般的です。

式全体の所要時間はおおむね60〜90分で、内容が多い場合でも120分程度に収まります。

主な流れと目安時間は以下の通りです。

- 読経:20〜40分(焼香はこの間に並行して行われる)

- 弔辞・弔電紹介:5分前後(複数ある場合は延長)

- お別れの儀:10〜15分(献花・遺族とのお別れ・喪主のあいさつを含む)

- 初七日法要(行う場合):20〜30分追加

このように、読経と焼香が全体の中心を占めつつ、弔辞やお別れの儀が加わることで1時間から1時間半程度となります。

参列者は案内状に記載された開式時刻に遅れないよう、30分前には到着しておくと安心です。

火葬・出棺・収骨・納骨にかかる時間

告別式の後は出棺から火葬へと進み、収骨を経て解散となります。

納骨については、当日に行う場合もありますが、多くは後日改めて日程を設けるのが一般的です。

- 出棺・移動:20〜40分。式場から火葬場までの距離や交通状況により変動。

- 火葬:60〜90分。待機中に会葬御礼の挨拶や軽い飲み物の提供が行われるほか、地域によっては精進落としをこの時間に合わせて行うこともある。

- 収骨(拾骨):20〜30分。参列人数が多い場合は交代で進めるため、やや延びることもある。

- 納骨:当日に行う場合は30〜60分程度。ただし多くは後日に改めて行われ、当日は火葬を終えて解散となるのが一般的。

このように出棺から火葬、収骨までは数時間で進みますが、納骨を当日に行うか後日にするかで解散時刻や予定の立て方は変わります。

喪主としては、解散時間を確定させたい場合には納骨の有無や精進落としのタイミングを事前に整理しておくことが重要です。

参列者は何時に集合し、何時に終わるのか

参列者は告別式開始の30分前に到着するのが基本であり、解散は午後2〜3時頃になるのが一般的です。

午前に集合し、昼過ぎから午後早めにかけて帰宅できる流れが多く見られます。

喪主や遺族はさらに早く会場に入り、納棺や最終確認、受付準備、葬儀社との打ち合わせを行う必要があります。

参列者とは役割が異なるため、集合時刻も自然と早く設定されます。

一日葬は午前10〜11時に開式することが多く、火葬や収骨を含めても午後には終了する進行が標準です。

このため、参列者の拘束時間は半日に収まるケースが中心です。

ただし、地域や火葬場の事情によって午後開始になる場合もあり、終了時刻が夕方に及ぶこともあります。

参列者は案内状に記載された集合時間を基準に行動し、できるだけ早めに到着しておくことで混乱を避けられます。

喪主・遺族は参列者より早く集合する必要がある

喪主や遺族は参列者よりも早く会場に入り、一般的には開式の1〜1.5時間前には集合します。

進行の中心を担う立場であるため、参列者と同じ時刻に到着するのでは準備が整わず、全体に支障をきたす可能性があります。

早めに集合する理由としては、納棺や最終確認、受付準備、供花の配置確認、葬儀社との打ち合わせなどがあります。

これらはすべて式が円滑に進むために必要な工程であり、喪主・遺族が率先して対応することが求められます。

進行責任者としての立場上、余裕を持って臨むことが不可欠です。

参列者集合時間を「式の始まり」と誤解せず、喪主・遺族にはその前段階からの準備があることを理解して行動する必要があります。

一日葬は半日で終えることができる葬儀形式

一日葬はおおむね4〜6時間で進行し、午前に始まり午後早めに終えるのが一般的です。

参列者にとっては短時間で弔意を伝えられる一方、遺族は進行を集中して担う負担があります。

一般葬と比べて二日間の拘束がない点は大きな違いであり、葬儀社の標準スケジュールでも一日葬は効率的な形式として広がっています。

ただし火葬場の混雑や地域の事情によって進行は変わるため、希望する時間帯を考慮して事前に相談・調整することが大切です。

よくある質問

- 一日葬は何時から始まることが多いですか?

- 一般的には午前10時前後に告別式を開始し、午後2〜3時頃に解散するケースが多いです。火葬場の利用枠が基準となるため、午前開始が標準的ですが、混雑地域では午後枠が割り当てられることもあります。

- 一日葬の告別式だけに参列する場合、何時間程度を見込めばよいですか?

- 告別式は読経・焼香・お別れを含めて60〜90分程度です。案内状の開式時刻の30分前には到着し、式終了まで1時間半前後の滞在を想定しておくと安心です。

- 午後開始の一日葬になるのはどんな場合ですか?

- 主に火葬場の混雑や式場の利用枠の都合によって午後枠が割り当てられる場合です。都市部では午前枠が埋まりやすく、午後開始〜夕方解散となるケースが少なくありません。

- 一日葬に会食(精進落とし)が含まれると、解散時間はどのくらい延びますか?

- 精進落としを行う場合は30〜60分程度延長されるのが一般的です。火葬後に会食を行うか、後日に別途設けるかによって、当日の解散時刻は変わります。

- 納骨は必ず一日葬当日に行うのですか?

- 多くの地域では納骨は後日に改めて行うのが一般的です。当日に行う場合は30〜60分程度を追加で見込む必要がありますが、寺院や霊園の都合に合わせて日程を調整することが多くなっています。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版