葬儀における男性の服装を解説

葬儀に参列する際、男性の服装は「黒いスーツであればよい」と思われがちですが、実際には細かなマナーが存在します。たとえば、ボタンダウンのシャツや光沢のあるネクタイ、ローファーなどの靴は、喪服としては不適切とされることもあります。シャツやネクタイの選び方、小物類の扱い方、そして季節に応じた調整など、知らずにいると遺族に対して無意識のうちに失礼となるケースも少なくありません。本記事では、男性が葬儀に臨む際の服装について、基本のスタイルから各アイテムの選び方、季節に応じた対応まで、実用的な視点でわかりやすく解説していきます。

男性の葬儀服装の基本スタイルと選び方

葬儀における男性の服装は、「ブラックフォーマル(準喪服)」が基本です。形式に従いつつも、細部まで気を配ることで、遺族や参列者に対して丁寧な印象を与えることができます。以下では、スーツ・シャツ・ネクタイを中心に、男性の基本的な葬儀服装の選び方を解説します。

ブラックフォーマルスーツを着用する

男性の葬儀服装の基本は、黒無地で光沢のないブラックフォーマルスーツです。一般的なビジネススーツでも代用できると思われがちですが、ビジネススーツは黒の色味が浅かったり、織柄や艶があったりするため、喪服としては不適切なこともあります。可能であれば、葬儀専用のブラックスーツを準備しておくと安心です。 なお、スーツのデザインはシングルでもダブルでも構いませんが、装飾性の少ないシンプルな形を選びましょう。ベルトやボタンも目立たない黒色が望ましいとされています。

シャツは「白無地・レギュラーカラー」が基本

シャツは、白無地でレギュラーカラーの長袖ワイシャツが基本です。ビジネスシーンで見られるストライプ柄やボタンダウンシャツ、カラーシャツなどは葬儀にはふさわしくありません。また、半袖は「暑い時期の対策」として着用される場合もありますが、基本的には長袖がマナーです。 インナーが透けて見えないよう、白または肌色のアンダーシャツを着用するのが望ましく、柄付きの肌着は避けましょう。シャツは清潔感が特に求められる部分なので、シワや黄ばみがないか事前にチェックすることも忘れずに。

ネクタイは黒無地・光沢のない素材を

葬儀では、黒無地で光沢のないネクタイを着用します。模様が入っていたり、サテンのような強い光沢があるものは避け、落ち着いた印象を与えるマットな素材が適しています。結び方はプレーンノットが一般的で、ネクタイの長さはベルトにかかる程度に整えると好印象です。 また、ネクタイピンは基本的に不要です。ビジネスでは身だしなみの一環として使われることがありますが、葬儀においては装飾とみなされるため、つけない方がよいとされています。冠婚葬祭の区別に迷う場合は、「装飾性を控える」ことを基準に判断しましょう。

男性が葬儀に参列するときの服装の種類

男性が葬儀に参列するときの服装は、格式の違いによって下記の3種類にわけられます。「正喪服」は3種類の中でもっとも格式が高いものであり、「準喪服」「略喪服」と続きます。

ここでは、喪服の格式ごとに、男性が葬儀に参列する際の服装の特徴を解説します。

正喪服

正喪服は、礼服の中でも一番格式の高い服装です。

喪主をはじめ、喪主の配偶者や近親者といった、故人から三親等までの人が着用します。正喪服の種類は、「洋装」と「和装」のさらに2種類に分類されます。洋装の正喪服の場合はモーニングコートを、和装の場合は紋付羽織袴を着用します。

準喪服

準喪服とは、葬儀で着用する一般的な服装です。

- ダブルまたはシングルのブラックスーツ

- 白無地のワイシャツ(ボタンダウンシャツはNG)

- 光沢のない黒無地のネクタイ

- 黒の靴と靴下

基本的には葬儀の参列者が着用する服装ですが、近年は葬儀の在り方が多様化して家族葬が主流になり、正喪服を持っていない方も増えています。そのため、喪主や喪主の配偶者、近親者の方も「準喪服」を着用することが一般的です。男性の準喪服は、ダブルまたはシングルのブラックスーツです。喪服のブラックスーツは黒色のビジネススーツではなく、漆黒色で光沢がない生地を使っています。黒色の濃さ・深さは故人への思いの強さを表すと考えられているので、故人への敬意を示すために「深い黒色」のブラックスーツを着用する必要があります。「黒色のビジネススーツ」とは色味も生地もまったく異なるため、誤って着用しないようにしましょう。

略喪服

略喪服は、葬儀に参列する服装の中でもっとも格式の低い喪服です。

- 暗い色味の無地のスーツ(黒、ダークグレー、濃紺など)

- 白無地のワイシャツ(ボタンダウンシャツはNG)

- 光沢のない黒無地または織り柄のネクタイ

- 黒の靴と靴下

喪主側から参列時に平服を指定された場合や通夜、三回忌以降の法事などで着用します。男性の場合、黒やダークグレーなど地味な色合いの無地のスーツを選びましょう。平服は普段着を指しますが、実際の普段着で参列することは、カジュアルになりすぎて葬儀の場にふさわしくないためマナー違反です。よって、葬儀において平服を指定された場合は「正喪服や準喪服ほどかしこまらない服」という意味で捉え、「略喪服」を着用しましょう。

通夜・告別式・法事における男性の服装

通夜や告別式、法事など、故人を弔う儀式にはさまざまな種類があります。

ここでは、葬儀以外の場面で男性が着用する服装を詳しく解説します。

【通夜】男性が着用する服装

通夜は突然の出来事であるケースが多いため、略喪服を選んでもマナー違反とはなりません。

むしろ、準喪服を着用すると「死を予想して準備していた」と捉えられてしまう可能性もあり、かえってマナー違反にあたる可能性があります。

ただし、いつも着ている普段着はカジュアルになりすぎてしまい、故人に敬意を払う儀式に参列するにはふさわしくありません。

よって、「略喪服」に当たる色味が暗いダークスーツで参列するようにしましょう。

また、訃報が届いて半日、あるいは1日以上の時間が空いている場合は、通夜に参列するまでに準備をするための十分な時間があるといえます。

そのため、準喪服で参列しても問題ありません。

【告別式】男性が着用する服装

告別式は、一般的に通夜の翌日に開催し、火葬まで行います。

告別式は故人と最期のお別れをする儀式であるため、喪主や遺族はもっとも格式の高い「正喪服」を、他の参列者は「準喪服」を着用するのが正式なマナーです。

ただし、近年は家族葬が主流になっており、正喪服を持っていない方も増えています。

そのため、一般的には喪主や喪主の配偶者、近親者の方も「準喪服」を着用します。

【法事】男性が着用する服装

法事は、1年ごと命日の節目に近親者が集まり、故人を供養する儀式です。

法事では、喪主の場合は三回忌までは正喪服または準喪服を、参列者は準喪服を着用するケースが通例です。

三回忌を過ぎた法事では、喪主や遺族、他の参列者ともに略喪服を着用するケースが多いです。

なお、法事で着用する服装は、故人や遺族の考え方によって異なる場合があります。

事前に法事の案内を確認し、案内に沿った服装を選びましょう。

男性が葬儀で身につける持ち物の選び方

男性が葬儀で身につけるアイテムは、スーツからネクタイ、ベルトとさまざまです。

ここでは、細かいアイテムの選び方について詳しく解説します。

| アイテム | 選ぶポイント |

|---|---|

| シャツ | ・白無地またはブロード素材 ・レギュラーカラーまたはワイドカラー ・ボタンダウンカラーやホリゾンタウンカラーはNG |

| ネクタイ | ・光沢のない黒無地 ・ネクタイピンは基本的につけない |

| 靴、靴下 | ・光沢のない黒の靴(内羽根式・ストレートチップ) ・黒色の靴下 |

| ベルト | ・黒無地の革素材、もしくは合皮素材 ・ワニ革やヘビ革など、動物の革とわかる素材はNG |

| その他の持ち物 | ・黒や紺の無地でシンプルなデザインのコート(冬場) ・白無地や黒、グレーのハンカチ ・ご自身の宗派の数珠 ・黒の傘(ない場合はダークカラー) |

シャツ

葬儀に参列する際のシャツは、故人への敬意を表すためにも、白無地で装飾のない長袖シャツを選ぶのが基本です。透け感のないしっかりした生地を選び、清潔感を保つことが大切です。襟はレギュラーカラーまたはワイドカラーが適しており、ボタンダウンやウイングカラーはカジュアルまたは慶事向けとされるため避けましょう。 また、装飾ボタンのあるデザインは控え、シンプルなものを選んでください。たとえ夏場であっても、半袖はカジュアルな印象を与えるため、基本的には長袖を着用します。どうしても半袖を着る場合は、ジャケットを脱がないようにする配慮が必要です。

黒や柄のシャツは一見喪服に合いそうでもカジュアルに見えるため不適切です。急な通夜などで白無地以外のシャツを着る場合もありますが、可能であれば白無地のシャツを用意しましょう。コンビニや量販店でも購入可能です。

ネクタイ

お葬式に参列する際、ネクタイの選び方や結び方には特別なマナーがあります。まず、ネクタイは必ず着用し、ノーネクタイは避けましょう。色は光沢のない黒無地が基本で、柄や装飾のあるもの、光沢のある素材は避けるべきです。素材はマットなシルクが適しており、ナロータイのような細いネクタイはカジュアルな印象を与えるため不向きです。

結び方は、シンプルな「プレーンノット」や「ウィンザーノット」が推奨されます。また、ディンプル(結び目の下のくぼみ)は華やかな印象を与えるため、葬儀の場では作らないようにしましょう。

葬儀は故人を偲ぶ厳粛な場であり、参列者の装いには控えめで落ち着いた印象が求められます。ネクタイの選び方や結び方にも細心の注意を払い、マナーを守ることが大切です。

ネクタイピン

お葬式では、ネクタイピンの着用は基本的に控えるのがマナーです。ネクタイピンは金属製で光沢があり、装飾品として目立ちやすいため、厳粛な葬儀の場では不適切とされています。また、葬儀では体を大きく動かすことが少ないため、ネクタイピンの実用性も低く、必要性が薄いとされています。ただし、どうしてもネクタイの乱れが気になる場合や、ジャケットを脱ぐ機会がある場合には、目立たないデザインのネクタイピンを選ぶことで着用が許容されることもあります。その際は、光沢のない黒やグレーのシンプルなデザインや、真珠があしらわれたものなど、葬儀用として販売されているネクタイピンを選ぶと良いでしょう。

ネクタイピンの装着位置は、ジャケットの隙間から見えないようにするか、ジャケットを脱いだ際にも目立たない位置に留めることが望ましいとされています。

靴

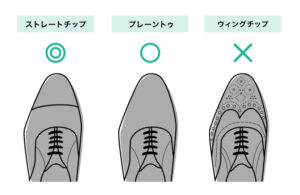

葬儀に参列する際、男性の靴は黒の紐付き革靴が基本です。ローファーやスリッポンなどの紐なし靴はカジュアルな印象を与えるため避けましょう。デザインは「ストレートチップ」や「プレーントゥ」が適しており、装飾の多い「ウィングチップ」は不向きです。また、靴の羽根部分は内羽根式がフォーマルとされ、外羽根式はカジュアルな印象を与えるため控えましょう。素材は光沢のない本革や合成皮革が望ましく、殺生を連想させるワニ革ヘビ革、光沢感のあるエナメル素材やスエードなどは避けるべきです。中敷きの色にも配慮し、目立たない色を選ぶと良いでしょう。

靴下

靴下も無地の黒色が基本のマナーです。

葬儀に参列する際、男性の靴下選びは細部まで配慮が求められます。基本的には、黒の無地で光沢のない素材の靴下を選びましょう。白やグレー、柄物、ロゴ入りの靴下はカジュアルな印象を与えるため避けるべきです。また、丈はふくらはぎまで隠れる長さが望ましく、座った際に肌が見えないように配慮が必要です。素材は綿やウールなどの光沢のないものが適しており、毛玉や色あせ、穴あきなどがない清潔な靴下を着用してください。自宅での通夜や寺院での葬儀など、靴を脱ぐ機会がある場合は、特に靴下の清潔さが重要です。

ベルト

ベルトも黒無地のデザインが基本です。

靴と同様に革素材を選んで問題ありませんが、一見して動物の革とわかるデザインは殺生をイメージづけるため控えましょう。

バックルは光沢がないものを選び、装飾が派手なベルトも「おしゃれをしている」印象に見えてしまうためNGです。

なお、ズボンのサイズがぴったりであっても、正装のマナーとしてベルトの着用は必須です。

移動の際にジャケットを脱いだときに、だらしのない印象に見えてしまうため、必ずベルトを身につけましょう。

ハンカチや数珠など

葬儀に持参する男性のハンカチは、白無地が基本です。黒やグレーの落ち着いた色も許容されますが、派手な色や柄、刺繍、光沢のある素材は避けましょう。素材は木綿や麻が適しており、タオル地や絹製はカジュアルまたは華美な印象を与えるため不向きです。大きすぎないサイズを選び、ズボンのポケットに入れるのがマナー。胸ポケットに入れるのはポケットチーフと誤解されるため控えます。

雨の日には傘を、寒い季節にはコートを準備する必要があります。傘やコートは、黒やグレーなど落ち着いた無地のデザインが基本です。数珠は自身の宗派に合ったものを(キリスト教などの場合、数珠は不要)、ハンカチは白、黒、またはグレーの無地を選びましょう。男性は原則としてカバンを持たず、必要最低限の持ち物をスーツのポケットに収めて参列するのがマナーです。ただし、どうしても荷物が多くなる場合は、黒無地で布製のハンドバッグを使用しましょう。

【季節別】男性の葬儀服装マナー:夏と冬のポイント

暑さ・寒さへの配慮をしながら、礼を失わない装いを!

葬儀の服装は一年を通して「黒・無地・控えめ」が基本とされています。しかし季節の違いによって体調面や身だしなみに必要な配慮は大きく変わります。特に男性はスーツ着用が基本となるため、真夏や真冬の過酷な環境においても、フォーマルさを維持しながら快適に過ごす工夫が必要です。ここでは、夏と冬それぞれの気候に適した男性の葬儀服装マナーについて、場の雰囲気を損なわず自身も無理なく過ごすための具体策を解説します。

夏の葬儀|高温多湿のなかで失礼にならない工夫を

夏場の葬儀では、移動や火葬場での待機など、屋外で長時間過ごす場面が避けられません。真夏の直射日光や高い湿度の中では、厚手の喪服や締め付けの強い服装が体力を奪い、体調を崩すリスクを高めます。それでも、汗だくで身なりが乱れた状態では、厳粛な場にふさわしい印象は与えられません。暑さ対策と礼儀の両立は、参列者として最低限の配慮といえるでしょう。

通気性の高い夏用喪服を選ぶ

夏用のブラックフォーマルスーツは、見た目のフォーマルさを保ちながらも、軽量かつ通気性に優れた素材で仕立てられています。代表的なのはウールとポリエステルの混紡素材で、汗を逃しつつ型崩れしにくく、長時間着用しても蒸れを感じにくいのが特徴です。喪服が一着のみの場合は、オールシーズン対応のものより、夏用を1着用意しておくことで、快適さと礼節の両立がしやすくなります。

ジャケットは基本的に着用。ただし屋外では柔軟に

男性の正装においてジャケットは必須とされており、葬儀の場でも原則として着用します。式中や式場内では特にマナーとして厳格に守られるべきポイントです。ただし、真夏の屋外で長時間待機するような場面では、熱中症のリスクを避けるため、一時的に脱ぐことは許容されます。その際も脱いだジャケットは丁寧に持ち、乱雑に扱わないよう配慮が必要です。

インナーで汗対策と透け防止を行う

ワイシャツの下には、白または肌色のVネックインナーを必ず着用しましょう。汗ジミや肌の透けを防ぐことができ、見た目の清潔感にもつながります。特に吸汗速乾性の高い素材を選べば、炎天下でも肌離れがよく、ベタつきを感じにくくなります。首元や袖口からインナーが見えないよう、形状にも配慮し、シンプルで目立たないデザインを選ぶのが基本です。

制汗対策と持ち物への配慮も忘れずに

汗をかきやすい季節は、身だしなみに対する気遣いがより重要になります。制汗スプレーや汗拭きシートなどを活用して、常に清潔感を保つようにしましょう。ハンカチに加え、フェイスタオルなど大判のものを用意しておくと、顔や首元の汗もこまめに拭けて安心です。周囲の視線を意識した上品な振る舞いが、服装マナーと並んで印象を左右します。

冬の葬儀|防寒と礼儀の両立を意識する

寒さの厳しい冬の時期は、式場内外の寒暖差に悩まされる場面が多くなります。とくに火葬場への移動や屋外での待機中は身体が冷えやすく、体調を崩す可能性もあります。その一方で、防寒を優先しすぎてカジュアルな服装になってしまうと、葬儀という場の厳粛さを損なってしまいます。フォーマルな印象を保ちつつ、無理のない範囲で防寒対策を施すことが必要です。

黒無地のコートで礼を保つ

防寒のためにアウターを着用するのは自然なことですが、葬儀の場ではその見た目にも配慮が求められます。おすすめは黒無地のチェスターコートやステンカラーコートで、装飾のないシンプルなデザインが基本です。ダウンジャケットやナイロン系のカジュアル素材、ブランドロゴが目立つものは場にそぐわず、避けた方がよいでしょう。喪服と馴染む品のある外観を意識してください。

会場に入る前にコートや防寒具を脱ぐ

式場の玄関をくぐる前に、コート・マフラー・手袋などの防寒アイテムは必ず外し、腕にかけて持ち込むのが礼儀とされています。建物内で脱ぐのはタイミングとして遅く、周囲から不作法と見なされることもあります。クロークやコート掛けが設けられている場合も、受付前にはすでに脱いでいるのが望ましいマナーです。

インナーやベストで寒暖差に対応する

外気温と室温の差が大きくなる冬場は、服装の重ね着によって柔軟に対応することが求められます。厚手のニットや着膨れするインナーは動きにくくなり、見た目も不格好になりがちです。ベストや発熱素材のインナー(ヒートテックなど)を上手に使い、シルエットを崩さずスマートに寒さをしのぐよう工夫しましょう。

足元にも気を配る|黒無地で暖かい靴下を

足元の冷えは体全体の不調につながりやすく、長時間立ちっぱなしになる葬儀では見逃せないポイントです。見た目を損なわず防寒性も高い黒無地のウールソックスなどを選びましょう。柄入りや派手な色の靴下はマナー違反となるため、暖かさとフォーマルさを両立できるアイテム選びが重要です。

よくある質問

- 男性の喪服はどこで購入すればよい?

-

紳士服店やショッピングモールなどです。

確実なのは紳士服店です。

喪服と靴、ネクタイなど必要なものがセットで販売されているケースが多く、スタッフの人にどれを選ぶとよいか相談しながら迷うことなく購入できます。

また、ショッピングモールの衣料品売り場にも喪服のコーナーが設置されている場合があります。

なお、近場にお店がない場合には、ネットでの購入も可能です。

インターネット通販で購入する場合は、着用すべき喪服の種類やマナーをよく覚えてから、適切なものを選びましょう。 - 男性の喪服はレンタルもできる?

-

喪服は、紳士服店やインターネットでレンタルできます。

急なお葬式ですぐに喪服を購入できない方には、レンタルするという選択もあります。

喪服のグレードにもよりますが5,000円~10,000円程度でレンタルが可能です。

貸衣装店や紳士服店でレンタルする場合は、プロが採寸してくれたり、お葬式に関するマナーを教えてくれたりするため、初めてお葬式に参列する方や若い方でも安心してレンタルできます。

一方、インターネットでは店舗に赴くことなく、自分のタイミングで注文ができるため、忙しくて店舗に行けない方や自分の喪服のサイズを知っている方にとって便利なサービスです。 【喪服をレンタルする場合の流れ】

貸衣装店・紳士服店でレンタルする場合インターネットでレンタルする場合1.近隣の貸衣装店または紳士服店へ訪問

2.採寸・喪服のサイズ選択

3.注文

4.レンタルした喪服の受け取り

5.返却1.インターネットで喪服のレンタル業者を選択

2.自分の喪服のサイズを選択・注文

3.返却 - 平服での出席を求められた場合、どういった服装が適切?

-

黒やグレーなどのダークカラーのスーツを選びましょう。

平服とは「普段の服装」を意味しますが、葬儀の場においては「略喪服」を指します。

そのため、かしこまった印象に見えるダークスーツでまとめましょう。

必ずしも無地である必要はありませんが、光沢がある生地や派手な柄の入ったデザインは華美な印象に見えてしまい、故人が主役の葬儀の場には適しません。 - 葬儀が夏の場合、男性の服装マナーで気をつけることは?

-

夏でも基本はブラックスーツを着用し、クールビズは避けましょう。

夏場の葬儀であっても、男性はブラックスーツを着用します。

クールビズタイプのワイシャツなどもありますが、葬儀ではカジュアルな印象に見えてしまいます。

故人への敬意を示すためにも、普段の装いを連想させるカジュアルな服装は避けるべきなので、クールビズの着用はNGです。

また、ワイシャツは長袖の着用がマナーですが、ジャケットを脱がない場合は半袖の着用も許容されます。

なお、夏であってもジャケットは必須であり、移動時間などを除いて喪主や葬儀会場から案内がない限りは、ジャケットは極力脱がないようにしましょう。 - 葬儀が冬の場合、男性の服装マナーで気をつけることは?

-

派手なデザインや毛皮、ファーなどのコートを着用しないようにしましょう。

葬儀が冬の場合、スーツの上にコートを着用して問題ありません。 ただし、このときに着用するコートにもマナーがあります。 コートも基本的には黒や紺などダークカラーの無地のものを選びます。 普段使いのコートは避けて、喪服の格式を損なわないようなカシミヤやウールなどの上品な素材を使ったコートが望ましいです。 光沢のあるダウンジャケットや毛皮、レザージャケットなどは、華美な印象に見えたり殺生を連想させたりするため避けましょう。 また、マフラーや手袋を着用する際も、黒無地のデザインが無難です。 【葬儀で着用するコートの選び方】 ・黒や紺色の無地、シンプルなデザインのもの

・カシミヤやウールなどの素材

・光沢があるものや毛皮、ファーは避ける - 家族葬の場合、男性の服装はどう選べばよい?

-

家族葬でも基本は正喪服または準喪服を選びましょう。

家族葬であっても、基本的に男性が着用する服装のマナーは同じであり、喪主や親族は正喪服あるいは準喪服の着用が基本です。

ただし、近年は喪主が正喪服を着用するケースは多くないため、男性は準喪服となるブラックスーツを選べば間違いありません。 - ビジネススーツでの代用はOKか?

- 黒いビジネススーツは、一見すると葬儀に使えそうに見えますが、実際には色味が薄い、織り柄が入っている、光沢があるなど、喪服としては不向きな場合があります。どうしても代用する場合は、なるべく地味で装飾のないスーツを選び、ネクタイ・靴・小物類でフォーマル感を補いましょう。

この記事の監修者

むすびす株式会社 代表取締役社長兼CEO 中川 貴之

大学卒業後、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの立ち上げに参画。2002年10月葬儀業界へ転進を図り、株式会社アーバンフューネスコーポレーション(現むすびす株式会社)を設立、代表取締役社長に就任。明海大学非常勤講師。講演・メディア出演多数。書籍出版