マナー・流れ

葬儀マナーについて包括的に解説します。

服装、お布施、香典の適切な方法や金額に関する指南を提供し、参列者が故人を適切に送り出すための知識が整理されています。

-

マナー・流れ

還骨法要の流れ

還骨法要の一般的な流れをご紹介しますが、地域によって異なる場合があります。

-

マナー・流れ

葬儀における流れを解説

葬儀の流れは、通夜・葬儀・告別式・火葬の順で進むのが一般的です。喪主や親族として初めて関わる方にとっては、手順や所要時間がわからず不安に感じる場面も多いはず。本記事では、各工程の流れや役割ごとの動きを時系列でわかりやすく解説します。 家族葬であっても基本的な流れは変わりません。一日で行うか二日で行うかという違いがあるだけで、本記事の内容はそのまま活用いただけます。

-

マナー・流れ

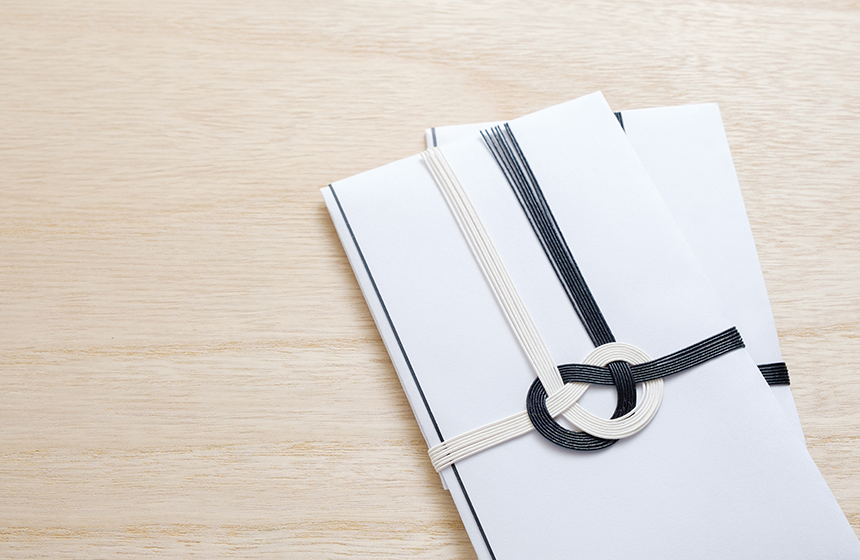

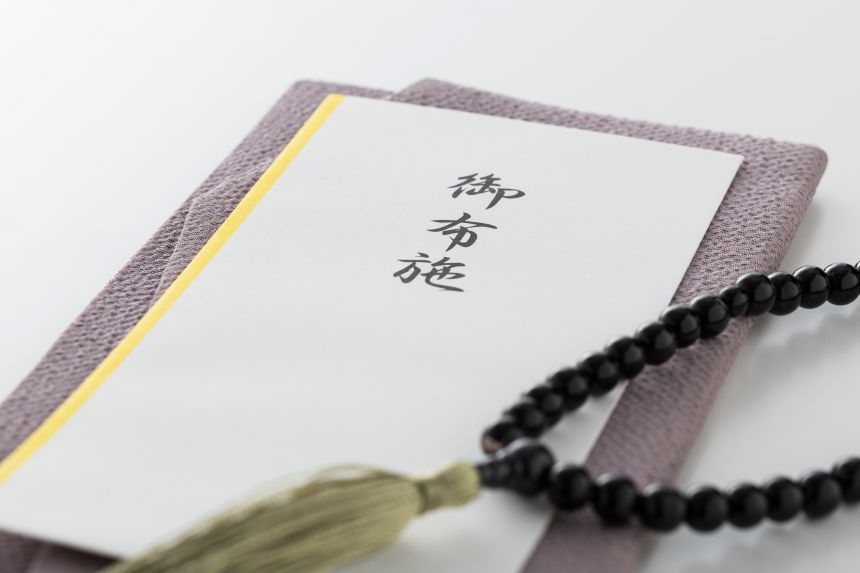

お布施とは?

金額の相場、封筒の入れ方、表書き、渡し方の見本お布施についての基本知識についてご紹介

-

マナー・流れ

臨終後の葬儀の流れ

ご家族の臨終を迎えた後は、医師の死亡判定を経て、遺体の安置・葬儀社への連絡・通夜・葬儀・告別式へと進みます。 深い悲しみの中でも、必要な手続きや準備を冷静に行うことが求められます。 本記事では、臨終から葬儀までの一連の流れを時系列で整理し、家族が取るべき行動をわかりやすくまとめました。

-

マナー・流れ

死亡通知 | 葬儀の流れ

ご逝去後の流れについてご紹介します

-

マナー・流れ

家族内での葬儀の打合せ

家族の話し合いは、なるべく生前に行うことを勧めします。

-

マナー・流れ

葬儀社との打合せ

葬儀の事前準備として欠かせない、葬儀社との打ち合わせプロセスを詳細に解説。

-

マナー・流れ

危篤のときに家族がやる6つのこと

医師からの危篤の連絡で、病院へ駆けつける際、気をしっかりと持ち、大切な家族との時間を過ごしましょう。

-

マナー・流れ

葬儀の搬送の流れと注意点とは?マンションでの対応も解説

故人が亡くなられたあと、最初に行うのが搬送です。 病院から自宅や安置施設へ移動する際は、葬儀社が専用の搬送車で対応します。 特にマンションや集合住宅では、棺がエレベーターに入るかどうかなど、現場での対応が必要になる場合もあります。 この記事では、葬儀の搬送の流れと、マンションなどでの注意点をわかりやすく解説します。

-

マナー・流れ

遺体安置の流れ

病院などから遺体を搬送後、安置施設または自宅へ安置します。

-

マナー・流れ

葬儀における日程について詳しく解説

葬儀の日程は、基本的に葬儀社や菩提寺の僧侶と相談をしながら決めます。

葬儀は予期せぬタイミングで訪れますが、日程を決めるポイントを知っておけば、いざというときも慌てずに対応できます。

どのようなことを考慮しながら日程を決めればいいか不安な喪主やご遺族に向けて、葬儀の日程の決め方や準備を進めるうえでやるべきことをご紹介します。 -

マナー・流れ

喪中はがきのマナーと出すタイミング

師走の足音が聞こえてくるこの時期、年内に葬儀を行った方は、喪中はがきの準備を始めている方も多いことでしょう。 喪中はがきとは、身内に不幸があった際に、故人とご縁のあった方や、新年の挨拶を控えることを伝える案内です。 喪中はがきを親族に出す、出さないの判断は、付き合いの深さで決まります。

-

マナー・流れ

葬儀の忌引き休暇の取り方

忌引き休暇は、学校や会社によって扱いや考え方が異なり、申請方法も様々です。

-

マナー・流れ

葬儀における手続きを解説

ご家族が亡くなられた直後は、深い悲しみと動揺の中で、葬儀の準備や関係各所への対応に追われることになります。

喪主となった方は、限られた時間のなかで、さまざまな手続きを進めなければなりません。

「何から始めればいいのか分からない」

「誰に相談すればよいか迷う」

そんなお気持ちの方に向けて、本記事では逝去直後から葬儀後にかけて必要な手続きを、流れに沿ってわかりやすくご紹介します。 葬儀の流れや手続きの優先順位、代行可能な内容なども解説し、喪主としての負担を軽くするためのヒントをまとめています。

初めてのご葬儀でも、冷静に対応できるように。

本記事を参考に、事前に知識を持っておくことで、いざというときの備えとなれば幸いです。 -

マナー・流れ

葬儀と通夜と告別式の違いは何?それぞれの言葉の意味を解説

「葬儀」「通夜」「告別式」という言葉は、日常的に耳にするものの、その違いを正しく理解している人は多くありません。

案内状を受け取ったときに「どちらに参列すべきか」「香典はいつ渡すのか」と迷うことも少なくないでしょう。

実際、現代の葬送習慣では地域や慣習によって形式が異なるため、あいまいなままでは対応に戸惑う原因となります。

この記事では、まず「葬儀・通夜・告別式」の意味を整理し、全体の流れの中での位置づけを解説します。

さらに、目的や参列者、香典の扱いの違いを比較し、自分がどちらに参列すべきかを判断するための基準を提示します。

基礎知識と参列マナーをあわせて理解することで、葬儀に臨む際の不安を解消し、故人や遺族に対して失礼のない対応ができるようになります。 -

マナー・流れ

お葬式で流す音楽のマナーについて

お葬式で音楽を流すことは一般的となりましたが、選曲や流すタイミングとマナーがあります。

-

マナー・流れ

必要な場合はあるの?葬儀における数珠を解説

仏教では合掌するとき数珠(念珠、誦珠)を用います。

数珠は葬儀や法要、墓参りといった仏事に欠かせない身近な仏具のひとつです。

それだけに葬儀に参列して焼香をするとき、自分は正しく数珠を扱えているか気掛かりなこともあるはず。

数珠の正式な持ち方、使うに際しての基本マナー、選び方まで解説します。 -

マナー・流れ

葬儀の花はどうしたらいい?準備するときのポイントを解説

葬儀で贈られる花にはさまざまな種類がありますが、なかでも「供花(きょうか・くげ)」は、参列する・しないにかかわらず、故人へのお悔やみの気持ちを込めて霊前に供えるお花です。この記事では供花を中心に、枕花・献花・後飾り花など葬儀で使われる花の違いや意味、正しい贈り方やマナーまで詳しく解説します

-

マナー・流れ

葬儀における日程の決め方を解説

葬儀は、喪主として準備を進める側にとっても、参列する側にとっても、時間に関する配慮が欠かせません。

開始時刻や所要時間の目安はもちろん、午前・午後・夕方などの時間帯による注意点や、式場への到着タイミングにも気を配る必要があります。

本記事では、通夜から葬儀・告別式、火葬までの一連の流れとともに、葬儀の時間に関するマナーや段取りを、喪主・参列者両方の視点から解説します。 -

マナー・流れ

葬儀における参列とは?列席との違いを交えながら解説

親族葬儀への「参列」とはどういうことか、誰が対象か、どんなマナーが求められるのか──初めての方でも迷わないよう、参列の意味や服装・香典・持ち物・挨拶の基本を丁寧に解説します。

-

マナー・流れ

いくら包むべき?葬儀における香典を解説

通夜、葬儀・告別式の香典(香奠)は、故人にゆかりのある親戚や知人が花や香、供物の代わりに霊前に供える金銭です。

-

マナー・流れ

家族葬の香典返し|家族葬で香典返しが必要なケース、基本的マナーなどを解説

遺族は家族葬の香典を辞退してもいいのか。参列者から「香典返しは不要です」と言われたとき、どのように対応すればいいのか。会社名義の香典や複数人の連名でいただいた香典に対して香典返しは必要かなど、少人数でお別れする家族葬だからこそ悩んでしまう香典のマナーについてご紹介します。

-

マナー・流れ

エンゼルケアの流れ

-

マナー・流れ

葬儀は大安でも大丈夫? 日程の決め方を解説

大安は六曜の一つで「大安吉日」とも呼ばれ、暦注では「万事に吉」「成功せざることなき日」と解釈されます。結婚式や開店などの祝い事に適した日とされますが、葬儀を行うべきか迷う方も多いようです。この記事では、大安や友引といった六曜の意味や、通夜・葬儀の日程の決め方について解説します。

-

マナー・流れ

【徹底解説】葬儀のアクセサリーの着用マナー。真珠をつけないとダメ? 正しい身だしなみのポイント

葬儀では服装だけでなく、アクセサリーや小物にもマナーがあります。「結婚指輪はつけて良い?」「真珠のネックレスは必須?」など、葬儀で知っておきたいアクセサリーと身だしなみのポイントを徹底解説します。慌てずに対応できるよう、マナーを押さえておきましょう。

-

マナー・流れ

葬儀の写真撮影のマナーは? 遺影の準備や思い出コーナーの作り方を紹介

葬儀で写真を撮るのはマナー違反? 葬儀の画像をSNSにあげたら問題になる? 火葬場で写真撮影が禁止されている理由は? 遺影に使う写真を選ぶときのポイントは? 葬儀の写真もプロのカメラマンに依頼できる? 誰もがスマートフォンで簡単に写真や動画を撮影できる今だからこそ、知っておきたい葬儀写真のマナーと常識を解説します。

-

マナー・流れ

喪服に合わせるベルトの選び方は?女性は身につけない?基本マナーについて解説

葬儀に参列する際は、喪服など一見して見える部分だけでなく、小物の「ベルト」にも気を配って身だしなみを整える必要があります。ベルトは絶対に必要なのか、どう選べばよいかと不安な方に向けて、喪服と合わせるベルトの選び方を解説します。見えない部分だからと油断せず、服装・身だしなみのマナーを守るためのポイントを押さえましょう。

-

マナー・流れ

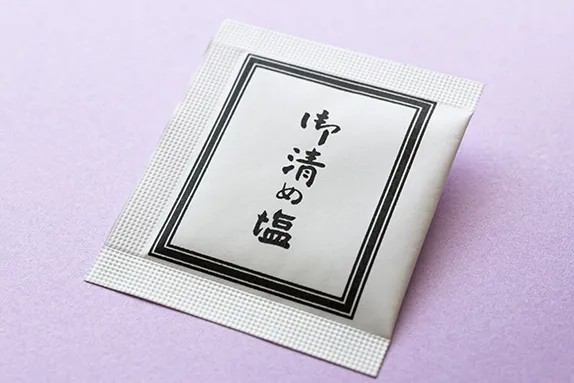

葬儀後の塩の意味と正しい使い方

葬儀のあと、自宅に戻る前に塩を使うのは、日本の伝統的な風習のひとつです。「清めの塩」とも呼ばれ、死の穢れを払うために行われます。しかし、すべての地域や宗教でこの習慣があるわけではなく、塩を使わないケースもあります。 葬儀後に塩を使う理由や正しい使い方を詳しく解説し、塩を使わない場合の代替方法についても紹介します。また、宗教や地域ごとの違いにも触れ、具体的な場面に応じた対応方法をQ&A形式でまとめました。

-

マナー・流れ

葬儀における記帳の正しい書き方と注意点

葬儀や通夜に参列すると、受付で記帳を求められます。これは、参列者が故人に弔意を示すとともに、遺族が参列者を把握するために必要な作業です。特に、香典返しや会葬礼状を送る際には、正確な情報が求められます。 記帳には基本的なマナーがあり、誤った書き方をすると、遺族が参列者を正しく認識できなかったり、失礼にあたることもあります。夫婦での記帳や代理での記帳には適切な方法があり、それぞれの場面に応じた書き方を知っておくことが大切です。

-

マナー・流れ

参列できないときの断り方は?例文を交えながら解説

適切な連絡手段や香典の扱い方、弔意の伝え方など、状況に応じた対応方法を項目ごとに整理し、注意点や具体例を交えて紹介します。

-

マナー・流れ

葬儀における学生の服装を解説

葬儀は、故人やご遺族への敬意を表す厳粛な場であり、服装もその気持ちを示す大切な要素です。 このページでは、学生が葬儀に参列する際の服装マナーを、制服の有無や季節に応じた装い、小物選び、さらには立ち居振る舞いまで含めてわかりやすく解説しています。

-

マナー・流れ

葬儀の受付係とは?必要な準備と当日の流れを解説

葬儀の受付係は、参列者の受付や記帳の案内を行い、葬儀当日の進行を裏側から支える実務的な対応です。

式次第や宗教的な作法に関与するものではなく、あらかじめ決められた流れに沿って対応します。 受付業務は、葬儀の儀式そのものではなく、香典や芳名帳といった事務的な対応を整理するために設けられています。

そのため、受付係が式の進行を判断したり、葬儀全体を取り仕切ったりすることはありません。 受付係が行う対応には、来場した参列者への声掛け、香典の受け取り、芳名帳への記帳案内があります。

いずれも事前に流れを確認しておけば対応しやすい内容で、個別の対応に迷う場面は限られています。 受付係の対応範囲を実務として整理しておくことで、依頼する側は業務内容を伝えやすくなり、依頼される側も落ち着いて対応しやすくなります。

受付係は葬儀を支える一要素として、無理のない範囲で関わることが前提になります。 -

マナー・流れ

葬式・通夜のネイルマナー|色・マニキュア・落とせない場合の対処法も解説

ネイルのマナーを理解し、状況に合った判断と準備ができるよう、必要な情報を整理しています。

-

マナー・流れ

葬式・礼服に合う男性の髪型とは?長さ別の整え方と好印象のポイント

参列者として適切な髪型を知り、失礼のない身だしなみを整えるためには、基礎的なマナーとともに髪の長さやスタイルに応じた対応が必要です。

-

マナー・流れ

菩提寺とは?言葉の意味やメリット・デメリットなど詳しく解説!

菩提寺とは、先祖代々のお墓があり、位牌を納めているお寺のことです。葬儀や法要のときは菩提寺の住職(僧侶)に供養をお願いします。菩提寺は葬儀や法要の依頼、仏事の相談ができる一方、お墓を子々孫々にわたり継承して、経済的にもお寺を支えていく関係です。そのことから、近年では菩提寺を持たない家も一定数あります。将来に備えて、菩提寺がどのようなものであるか、メリット・デメリットについて紹介します。

-

マナー・流れ

葬儀における袱紗とは?包み方や選び方、渡し方を交えながら解説

袱紗(ふくさ)は、古くから冠婚葬祭などの進物の上にかけたり、金品などを包んだりするために用いられてきた儀礼用絹布です。

お葬式ではお布施や香典を袱紗に包んで渡すことが正式とされています。

弔事用の適切な袱紗を持っていない、選び方がわからないという方に向けて、お葬式で選ぶべき袱紗の種類や使い方のマナー、購入時のポイントをご紹介します。 -

マナー・流れ

葬儀における持ち物を解説

お葬式に参列する際は、数珠やハンカチ、香典・袱紗など用意すべき持ち物があります。

この他にも、状況によってあると便利なものや、喪主として準備が必要な持ち物もあるため、当日忘れないようリストアップしておくとよいでしょう。

具体的に必要な持ち物がわからない方に向けて、お葬式における基本の持ち物や、状況・立場別の持ち物をチェックリストとあわせてご紹介します。 -

マナー・流れ

葬儀における男性の服装を解説

葬儀に参列する際、男性の服装は「黒いスーツであればよい」と思われがちですが、実際には細かなマナーが存在します。たとえば、ボタンダウンのシャツや光沢のあるネクタイ、ローファーなどの靴は、喪服としては不適切とされることもあります。シャツやネクタイの選び方、小物類の扱い方、そして季節に応じた調整など、知らずにいると遺族に対して無意識のうちに失礼となるケースも少なくありません。本記事では、男性が葬儀に臨む際の服装について、基本のスタイルから各アイテムの選び方、季節に応じた対応まで、実用的な視点でわかりやすく解説していきます。

-

マナー・流れ

葬儀における女性の服装を解説

葬儀に参列することになったとき、「どんな服装で行けばいいのか」と迷う女性は少なくありません。

特に喪服を持っていない場合や、季節・立場・年齢によって適切な装いが変わることも多く、判断が難しい場面もあります。

この記事では、女性が葬儀に参列する際の服装マナーについて、基本から細部にわたるポイントまで、具体的な事例とともにわかりやすく解説します。

「最低限のマナーは押さえたい」「失礼のない服装を知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。 -

マナー・流れ

葬儀における服装を解説

葬儀の場では、服装一つで印象が大きく左右されます。

黒いスーツを着て行けば安心と思っていても、喪服とは違う光沢のあるビジネススーツではマナー違反と見なされることもあります。

本記事では、男性・女性・子供・親族などすべての立場に対応した正しい服装マナーを、季節や小物の注意点も含めてわかりやすく解説します。 -

マナー・流れ

葬儀における子供の服装を解説

葬儀に参列する子どもには、どのような服装が適切か悩む方も多いのではないでしょうか。

大人と同様に喪服を用意する必要があるのか、靴下や靴など小物のマナーはどうか——本記事では、子どもの葬儀服装について年齢別・季節別に詳しく解説し、服装選びのポイントや購入先まで紹介します。 -

マナー・流れ

葬儀のお花代はどうしたらいい?準備するときのポイントを解説

葬儀のお花代は、供花の費用として渡す場合と香典として渡す場合があります。

具体的にどのような場面で渡すのか、どのくらいの金額を包めばいいのかお悩みの方に向けて、葬儀におけるお花代の金額相場や包み方・書き方のマナーを詳しく解説します。 -

マナー・流れ

回数や順番に決まりはある?葬儀における焼香のやり方を解説

仏教の葬儀や告別式、法要では、焼香を通じて故人の冥福を祈る儀式が行われます。 しかし実際の場面では「焼香は何回?」「喪主や遺族、親族でやり方は違う?」「宗派の作法に合わせるべきか、自分の宗派でいいのか?」と戸惑う方も少なくありません。 本記事では、葬儀における焼香の意味や作法、焼香のやり方(喪主・遺族・親族それぞれの場合)、順番、回数、宗派による違いなどをわかりやすく解説します。 故人を想う気持ちを大切にしながら、失礼のない焼香マナーを身につけておきましょう。

-

マナー・流れ

葬儀の挨拶はどうしたらいい?例文を交えながら解説

葬儀の挨拶は、短い言葉で参列者への感謝や故人への想いを伝える大切な場面です。受付での一言、通夜の締め、告別式の出棺前、火葬場での区切り、精進落としや献杯の挨拶など、葬儀には複数の場面があり、それぞれに適した言葉があります。

喪主や親族は場の進行を整える役割を担い、参列者は遺族に寄り添う姿勢を示す必要があります。ただ「どの場面で何を話すべきか」「どの程度の長さが適切か」が分かりにくく、不安を抱える人が多い状況も自然なことです。

あらかじめ場面ごとの挨拶を知っておくと、必要な内容を短くまとめやすくなり、当日の負担を大きく減らせます。形式にとらわれすぎるよりも、落ち着いた調子で丁寧に言葉を選ぶ姿勢が相手に伝わります。

本記事では、葬儀で挨拶が求められる場面を整理し、喪主・親族・参列者など立場別の役割、故人との関係別の言葉の選び方、避けたい表現、そしてすぐに使える文例を幅広く紹介します。状況に合わせて無理のない挨拶ができるよう、実践的に構成しています。

-

マナー・流れ

用意するものなの?葬儀における食事を解説

「葬儀で食事は必要?」「出さなかったら失礼?」

通夜振る舞いや精進落としに迷う喪主や遺族のために、意味・費用・マナーまで、悩みを解くヒントを分かりやすくお届けします。 -

マナー・流れ

葬儀におけるマナーを解説

突然の訃報に接し、葬儀に参列することになったとき、「どんな服装で行けばいい?」「香典はどうすれば?」「焼香の作法がわからない」と不安を抱く方も多いのではないでしょうか。

とくに親族や会社関係の葬儀では、場にふさわしい振る舞いが求められます。

本記事では、参列者として失礼のない行動ができるよう、葬儀マナーの基本から、服装・髪型・香典・焼香・挨拶・言葉づかいまでを網羅的に解説します。

初めての方でも安心して読めるように、流れに沿ってわかりやすくご紹介しますので、ぜひ当日の心構えとしてお役立てください。 -

マナー・流れ

何からやるべき?葬儀の参列者を迎えるまでの流れを解説

初めて喪主を務める方にとって、葬儀の準備には多くの不安や戸惑いがあります。

中でも、「誰を参列者として呼ぶべきか」「どのように対応すればいいか」といった参列者への配慮は、悩みの種になりがちです。

葬儀は、故人を見送る大切な場であると同時に、残された方々とのつながりを確認し、今後の関係を築いていく機会でもあります。

そのため、葬儀の参列者について適切に対応することは、喪主として大きな責任のひとつです。

本記事では、「葬儀 参列者」に関するよくある疑問にお応えしながら、呼ぶ範囲の決め方、人数の目安、リスト・名簿の作成、交通費や宿泊代の配慮、当日の流れ、そしてお礼のマナーまで、喪主視点でわかりやすく整理して解説します。 -

マナー・流れ

葬儀における日程の聞き方を解説

訃報を受けたものの、葬儀の日程について案内が届かず、参列したい気持ちがあっても「いつ行われるのか分からない」と悩むことは少なくありません。

ただ、遺族に直接聞くのは失礼ではないか、忙しい中で迷惑にならないかと心配になるものです。

特に近年は、家族だけで執り行う「家族葬」や「密葬」も増えており、友人・知人の立場では参列できないケースもあるため、なおさら確認のタイミングや言い方に迷いが生じがちです。

この記事では、遺族に配慮した丁寧な葬儀日程の聞き方や、LINE・電話・メールなど連絡手段別の例文、参列の可否についての尋ね方まで、具体的にご紹介します。 -

マナー・流れ

身内以外は参列しないほうがいい?家族葬に参列したいときのポイントを解説

「家族葬と聞いたけれど、参列してもいいのだろうか?」「知人として最後に顔を見ておきたいけれど、迷惑にならないか不安」そう感じる方は多くいらっしゃいます。

近年、家族葬を選ぶご家庭が増えている一方で、参列のルールや距離感が分かりにくいのも事実です。

この記事では、家族葬に参列したいときに気をつけたいポイントを、知人・友人の立場からわかりやすく解説します。

参列してもいいのか迷っている方、断られたときにどうすればいいか悩んでいる方にも役立つ内容です。 -

マナー・流れ

家族葬に参列しない場合の香典は?マナーの観点から控えるかどうかを解説

家族葬の案内を受けたけれど、参列すべきか迷っている。

あるいは、参列を辞退されたが、香典やお悔やみの気持ちは伝えたい、そんな悩みを抱える方は少なくありません。

家族葬は「家族や親しい人だけで静かに見送ること」を目的とした葬儀の形式です。

そのため、参列しないことがマナー違反になるのではと心配される方もいますが、対応の仕方さえ丁寧であれば失礼にはあたりません。

この記事では、「家族葬に参列しない」立場の方に向けて、香典の扱いやお悔やみの伝え方、供花・弔電の注意点までを詳しく解説します。

ご遺族との関係を大切にしながら、気持ちをしっかり届けるための参考にしてください。 -

マナー・流れ

家族葬の香典はどうする?参列者の観点からポイントを解説

「家族葬でも香典は必要なのか」「参列するけれど、持って行っていいのか迷うそう感じたことはありませんか。

近年では、小規模で故人と親しい人だけが集まる「家族葬」が増えており、香典を辞退するケースも多く見られます。

一方で、香典を通して哀悼の意を示したいという気持ちも自然なことです。この記事では、家族葬における香典の基本的な考え方や、包むかどうかの判断基準、金額の相場、辞退された場合のマナーなどを、参列者の視点でわかりやすく解説します。 -

マナー・流れ

家族葬の香典を辞退するときのポイントを解説

家族葬の案内文や相談の中で、「香典は辞退させていただきます」と記載することが一般的になりつつあります。

しかし、すべての家族葬で香典を辞退する必要があるわけではなく、辞退すべきかどうかで迷う喪主の方も少なくありません。

この記事では、家族葬で香典を辞退する際の判断ポイントや、伝え方・文面例・ケース別対応までをわかりやすく解説します。

「家族葬だから香典を断るべき?」「会社関係や親族にも同じように伝えていいの?」「弔電や供花の扱いは?」といったお悩みにも丁寧にお答えします。

ご家族らしいお別れの形を考える中で、香典の扱いについても納得のいく判断ができるよう、ぜひ参考にしてください。 -

マナー・流れ

家族葬でも香典返しはいるの?不要な場合と必要な場合のマナーを解説

家族葬では、香典返しを「しない」「辞退する」という選択も一般的になりつつあります。

とはいえ、すべてのケースで不要とは限らず、対応に迷う喪主の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、家族葬における香典返しの要・不要の判断ポイントと、それぞれのマナーをわかりやすく解説します。

親戚や会社関係への配慮、挨拶状や品物選びの注意点なども具体的にご紹介します。 -

マナー・流れ

家族葬における受付係のポイントを解説

家族葬では参列者の人数が限られているため、受付の必要性について迷う方が多くいます。

しかし、香典の受け取りや案内の対応は必要不可欠なものであり、家族葬でも受付を設けることが望ましいケースが多くあります。

この章では、家族葬における受付の必要性や、受付を設けることによるメリット、そして省略するケースについて具体的に解説します。 -

マナー・流れ

家族葬の弔電を辞退するときのポイントを解説

家族葬に参列できない・呼ばれていない場合、弔電を送るべきか迷う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、家族葬における弔電のマナーや送り方、送るべきかどうかの判断基準を文例とともに解説します。 -

マナー・流れ

家族葬に親戚を呼ばないときのポイントを解説

「家族葬だから、親戚は呼ばなくてもいいのだろうか?」

小規模で執り行う家族葬において、親戚を呼ぶかどうかは多くの方が悩むポイントです。呼ばなかったことで後からトラブルにならないか、失礼にあたらないか、不安を感じる方も少なくありません。 この記事では、「家族葬で親戚を呼ばない」ことに焦点を当て、判断のポイントや伝え方、文例、トラブル回避の工夫などを解説します。

誰を呼ぶかに正解はありませんが、故人と家族の想いを尊重しつつ、親戚との関係にも配慮した対応ができるよう、実用的な情報をお届けします。 -

マナー・流れ

家族葬にお坊さんを呼ぶときの人数と費用を解説

「家族葬でもお坊さんは呼ぶべきか?」と悩む方は少なくありません。

費用を抑えたい気持ちや、宗教儀式への関心の度合いによって判断が分かれるポイントです。

この記事では、家族葬におけるお坊さんの有無、人数、費用、お布施、呼ばない選択肢まで、実例と共にわかりやすく解説します。

結論から言えば、お坊さんを呼ぶかどうかに明確な決まりはなく、故人やご家族の意向を第一に考えることが重要です。

その上で、宗教儀礼としての意味や、呼ばなかった際に起こり得る注意点についても具体的にご紹介します。 -

マナー・流れ

家族葬によくあるトラブルは?事例を交えながら対策を解説

家族葬は「小規模で静かに送れる」「準備や負担が軽い」といったイメージから選ばれる機会が増えています。しかし、実際の葬儀現場では、参列者の範囲や地域との関係、費用に関する判断など、さまざまな点でトラブルが発生することもあります。 この記事では、国の相談窓口に寄せられている事例や、実際に葬儀現場で起きたケースをもとに、家族葬で起こりがちなトラブルの傾向とその背景を整理し、防止のために準備すべきポイントを解説します。 家族葬を検討している方にとって、安心して送りの時間を迎えるための一助となる内容を目指しています。

-

マナー・流れ

贈ることはできる?自宅葬における供花を解説

会館葬と違い、自宅葬では供花を贈るべきか迷う方が少なくありません。

スペースの制約や、喪主・ご家族の意向によって対応が異なるため、一般的な葬儀と同じ感覚で判断すると、思わぬ失礼につながる可能性もあります。

特に、形式にとらわれず静かに見送りたいと考えるご家庭も増えている中で、「供花は贈ってもよいのか」「どのような花を選ぶべきか」といった判断には慎重さが求められます。

本記事では、自宅葬における供花の可否や選び方、贈る際のマナーや注意点について、参列者の立場から整理して解説します。

迷ったときの対応方法や、確認すべきポイントまで含めて紹介しますので、適切で失礼のない弔意の伝え方を知りたい方はぜひ参考にしてください。 -

マナー・流れ

自宅葬における参列者のマナーを解説

自宅葬に参列する際は、一般的な葬儀マナーを基本としつつ、自宅という私的空間への配慮が求められます。

服装や香典、焼香といった基本的なマナーは原則として会館葬と変わりませんが、靴を脱ぐ場面や控室の有無、近隣住民への配慮など、自宅葬ならではの注意点もあります。

葬儀のかたちは多様化しており、自宅での葬儀を選ぶ家庭も一定数存在します。

参列者として失礼のない対応をするには、基本的なマナーを押さえたうえで、場所や状況に応じた行動が求められます。

この記事では、自宅葬における服装・香典・挨拶のマナーに加え、足元や持ち物、近隣への配慮なども含めて丁寧に整理します。

事前に確認しておくことで、不安を減らし、安心して参列できるはずです。 -

マナー・流れ

自宅葬でも香典返しはいるの?不要な場合と必要な場合のマナーを解説

自宅葬であっても、香典返しは原則として必要です。

会場が自宅であっても、香典を受け取った場合には、その弔意に対する感謝を「返礼」という形で示すのが通例とされています。

ただし、家族葬や自宅葬の増加に伴い、あらかじめ「香典を辞退する」ケースが増えており、その結果として香典返しが不要となる場面も見られるようになっています。

香典返しは、形式や規模に関係なく、香典をいただいたことへの感謝を伝えるための儀礼として、長く社会に根づいてきました。

一方で、葬儀の簡素化や負担軽減の意識が広まるなか、香典そのものを受け取らない選択をする家庭もあり、そうした場合には香典返しも発生しません。

これは返礼文化そのものを省略しているわけではなく、香典を辞退することで自然と返礼の必要性がなくなるという対応です。

本記事では、自宅葬における香典返しの基本的な考え方に加え、香典をいただいた場合に返す際のマナー、相場やタイミング、また省略を検討する場合の注意点などを整理して解説します。

喪主として何を基準に判断し、どのように対応すべきか、実務面を含めて丁寧にご案内します。 -

マナー・流れ

どうすればいい?自宅葬における祭壇を解説

自宅で葬儀を行うことを選んだ際、特に多くの方が不安に感じるのが、祭壇の設置に関することです。

斎場とは異なり、設備や広さが限られる住宅空間では、どのような祭壇が用意できるのか、スペースや安全性に問題はないか、費用はどの程度かかるのかといった疑問が生じやすくなります。

自宅で葬儀を行う場合でも、一定の条件が整えば、住宅に合わせた小型祭壇の設置が可能です。

特に、柔軟な設計が可能な花祭壇は自宅環境に適した選択肢として注目されています。

また、葬儀における「祭壇」と「仏壇」の違いを正しく理解しておくことも重要です。

この記事では、自宅葬における祭壇の設置条件、種類、設置場所、手配の流れなどを取り上げ、喪主として具体的な準備や選択の助けとなる情報を整理しています。 -

マナー・流れ

自宅葬における流れを解説

自宅葬は、葬儀会館を使わず自宅で故人を見送る葬儀の形式です。

家族の思いに寄り添い、落ち着いた環境で最期の時間を過ごせる点から、近年あらためて関心が高まっています。

しかし、自宅での葬儀には斎場での葬儀とは異なる準備や段取りが求められるため、喪主となる方にとっては進め方に不安を感じやすいのも事実です。

特に「通夜はどう進めるのか」「火葬の流れは通常と違うのか」といった実務的な流れが見えないままでは、冷静な判断が難しくなります。

この記事では、自宅葬における一連の流れを時系列に沿って整理しながら、喪主の立場で知っておきたいポイントを解説します。

初めて葬儀を取り仕切る方でも、全体像を把握しやすいよう各工程ごとに段取りと注意点をまとめています。

ご家族の意向に沿った、自宅での落ち着いた見送りを実現するための判断材料として、ぜひご活用ください。 -

マナー・流れ

自宅葬のメリットとデメリットを解説

自宅を会場にして葬儀を行う「自宅葬」は、一般葬や家族葬とは異なる特徴をもつ葬儀形式のひとつです。

病院や施設ではなく、住み慣れた家で最期の時間を過ごしたいと望む人が増える中、そうした想いに応えるかたちで選ばれるケースも見られます。

とはいえ、自宅葬には特有の準備や条件があり、誰にでも当てはまる選択肢とは限りません。

形式上の自由度が高い一方で、家族への負担や周囲への配慮といった現実的な側面もあります。

この記事では、自宅葬のメリットとデメリットを整理し、家族葬・一日葬・一般葬など他の形式との違いも含めながら、自宅葬がどのような人に向いているのかを検討できるように解説します。 -

マナー・流れ

家族のみの場合はどうすればいい?自宅葬を葬儀社に依頼するときの範囲を解説

自宅葬は、家族だけで行うことも可能です。

通夜や告別式を自宅で執り行うこの形式は、形式にとらわれず、家族の意向を反映しやすいという特徴があります。

ただし、実際に準備を進める中では、「どの範囲まで葬儀社に任せられるのか」「何を家族で担うべきか」といった実務的な疑問や負担も出てきます。

本記事では、家族葬を自宅で行うケースを前提に、葬儀社に依頼できる範囲と、家族が担うべき役割について整理し、無理のない準備と判断ができるよう具体的に解説していきます。 -

マナー・流れ

自宅葬は大変なの?一般葬との違いを交えながら解説

「自宅葬」という言葉を聞く機会が増える中で、葬儀の選択肢として自宅を会場にする形式を検討する人も増えています。

会館を使わず、自宅で故人を見送る方法は、費用を抑えられる、落ち着いた雰囲気で送り出せるといった理由から関心が高まっています。

しかしその一方で、「思ったより大変だった」「想像以上に準備が必要だった」と感じる人も少なくありません。

家族で多くの役割を担う必要がある自宅葬では、事前に把握しておくべき注意点や一般葬との違いがいくつかあります。

この記事では、自宅葬の具体的な負担内容や、一般葬との違いを整理しながら、「どのような場面で大変さを感じやすいのか」「どんな人に向いているのか」を解説します。

形式の選択で後悔しないためにも、判断材料としてご活用ください。 -

マナー・流れ

一日葬のおける喪主の挨拶を解説

一日葬では通夜が行われないため、喪主の役割は葬儀当日に集中する傾向があります。

その中でも、参列者や導師に対する挨拶は、葬儀の代表者として喪主が果たすべき重要な役割のひとつとされています。

家族葬や少人数の一日葬であっても、一定の挨拶を行う場面は多く、儀礼的な意味だけでなく、感謝や想いを伝える機会としても位置付けられています。

無理に立派な挨拶をしようとする必要はなく、気負わず、故人や参列者への気持ちを率直な言葉で伝えることが望ましいとされています。

事前に流れや挨拶の基本を把握しておけば、緊張や混乱を避けやすくなり、落ち着いて式に臨む準備にもつながります。 -

マナー・流れ

一日葬における参列者のマナーを解説

一日葬は、通夜を省略し、葬儀・告別式・火葬を一日で執り行う形式の葬儀です。

近年は高齢化や家族構成の変化を背景に、一般的な選択肢として広まりつつありますが、参列する立場としては、時間・形式・マナーが通常の葬儀とは異なる点も多く、戸惑いや不安を感じやすいといえます。

本記事では、一日葬に参列する際に求められる基本的なマナーや配慮について、服装・焼香・挨拶・参列できない場合の対応まで、順を追って丁寧に解説します。

形式が簡略化されているからこそ、一つひとつの行動に配慮を込めることが、礼を尽くすうえで重要です。 -

マナー・流れ

一日葬の参列は焼香のみでも大丈夫?マナーの観点から注意点を解説

一日葬では、全工程が同日に行われるため、参列時間を短く設定する「焼香のみ」の参列も可能です。

遠方からの移動や仕事の都合、体調面など、さまざまな理由からこの形を選ぶケースがあります。

ただし短時間であっても、進行を妨げず弔意がしっかり伝わるよう、到着から退出までの行動には配慮が必要です。

その際に押さえておきたい流れやマナーを解説します。 -

マナー・流れ

一日葬は食事なし?儀式形式を交えながら解説

一日葬は通夜を行わず、葬儀と告別式を一日で執り行う形式です。

短期間で完結するため、近年は利用が増えていますが、「一日葬では食事は用意しないのか?」という疑問を持つ方も少なくありません。

実際には食事を伴う場合と伴わない場合があり、参列者の構成や式場の利用条件によって選択が分かれます。

本記事では、一日葬における食事の有無、行う場合のタイミングやメニュー、行わない場合の代替手段まで整理して解説します。

これを読むことで、ご自身の葬儀における適切な判断材料を得ることができます。 -

マナー・流れ

一日葬は通夜なし?儀式形式を交えながら解説

一日葬は、近年選ばれることが増えている葬儀形式のひとつです。名称のとおり一日で葬儀を終えるのが特徴ですが、「通夜は行われないのか」という点で迷う人は少なくありません。

葬儀の参列経験が一般葬中心であれば、通夜と告別式を二日間にわたって行うイメージが強いため、一日葬との違いが分かりにくいと感じるのも自然です。

この記事では、一日葬に通夜が含まれるのかどうかを起点に、通夜を省く理由、親族だけで行う仮通夜や通夜見舞いの扱い、参列時の香典や焼香のマナーを整理します。さらに、通夜を行う従来型の葬儀との違いを比較し、どのような点に注意して形式を選ぶべきかを解説します。

一日葬を検討している遺族や、参列を予定している人にとって、判断や準備の参考となる情報をまとめています。 -

マナー・流れ

時間はどれくらい?一日葬のタイムスケジュールを解説

一日葬はどのくらいの時間で進行するのか、参列を検討する人にとっては気になる点です。

全体の流れはおおむね半日で完結し、午前中に始まり午後には解散するのが一般的です。

一般葬と異なり通夜を省略するため、所要時間は大幅に短縮されます。

その分、告別式と火葬を同日にまとめて行うため、参列や準備の進行はややタイトになります。

葬儀社の標準スケジュールや火葬場の利用時間を参考にすると、多くの場合「午前9時頃集合→午前10時開式→午後2〜3時頃解散」といった時間割で進行しています。

ただし参列人数や地域の火葬場事情によっては、午後開始や終了が遅くなるケースもあります。

本記事では、一日葬にかかる時間を全体像から具体的なタイムスケジュールまで整理し、参列者が意識すべき集合・解散時間や、喪主が準備段階で確認しておくべき点を解説します。

これらを理解することで、参列予定者は行動計画を立てやすくなり、喪主にとっても段取りを確認する上で役立つはずです。 -

マナー・流れ

一日葬における流れを解説

一日葬は、通夜を行わずに葬儀・告別式から火葬までを一日で執り行う葬儀形式です。

所要時間が半日から一日程度に収まるため、遺族・参列者の負担を軽減できる点が特徴とされています。

ただし、従来の一般葬と比べて工程が短縮される分、参列できる機会が限られるなどの違いもあります。

そのため、一日葬を正しく理解するには、全体の進行を把握し、各工程でどのような儀式や対応が行われるのかを整理しておくことが欠かせません。

ここでは一日葬の全体像から始まり、葬儀・告別式、火葬、精進落としといった工程を順に取り上げます。

全体の流れを確認することで、喪主にとっては準備や判断の参考となり、参列者にとっては当日の行動をイメージしやすくなるでしょう。

-

マナー・流れ

一日葬の香典はどうする?参列者の観点からポイントを解説

一日葬に参列する際、多くの人が最初に迷うのが「香典をどうすればよいのか」という点です。

葬儀の形式が簡略化されているため、金額や袋の選び方、渡すタイミングなどに違いがあるのではないかと不安に感じる方は少なくありません。

結論からいえば、一日葬でも香典は基本的に必要と考えるのが一般的です。

ただし、喪主から「香典辞退」の案内がある場合や、少人数で営まれる場合など、対応が異なるケースも存在します。

この記事では、参列者の立場から「香典の有無や相場」「夫婦で参列する際の考え方」「香典袋の書き方や渡し方」などを整理します。

あわせて一日葬ならではの注意点も確認し、不安なく参列できる判断材料を提供します。 -

マナー・流れ

相場はどれくらい?一日葬におけるお布施の金額を解説

一日葬におけるお布施は、参列する人や葬儀を執り行う側にとって悩みやすい要素のひとつです。

「一般葬より簡略化されるのだから、お布施は不要なのでは」と考える人もいますが、実際には僧侶を呼ぶかどうかで大きく異なります。

一日葬で僧侶を招く場合は、読経や戒名授与のためにお布施を準備する必要があります。

相場はおおよそ30万〜50万円とされ、通夜を省く分、一般葬よりやや抑えられる傾向があるものの、戒名料や寺院との関係性によって変動します。

さらに、お布施には読経料・戒名料・御車料・御膳料といった内訳があり、宗派ごとに戒名や法名の扱いも異なります。

金額だけでなく、渡すタイミングや作法を押さえておくことが、失礼のない対応につながります。

本記事では、一日葬におけるお布施の基本から相場、内訳、宗派差、渡し方のマナーまで整理し、安心して準備できるように解説します。 -

マナー・流れ

平均相場はどれくらい?一日葬における費用の目安を解説

一日葬は、通夜を行わず告別式と火葬を1日で済ませる葬儀形式です。

近年は「費用を抑えたい」「参列者や遺族の負担を軽くしたい」といった理由から選ばれることが増えています。

ただし、実際に検討する際には「費用はどのくらいかかるのか」「家族葬や直葬と比べてどんな位置づけなのか」といった疑問が多く聞かれます。

金額の幅が大きいだけに、全体像をつかみにくいと感じる人も少なくありません。

この記事では、一日葬の平均的な費用とその内訳、人数や内容によって変動する要素を整理しながら、家族葬や直葬との比較や費用を抑える方法まで解説します。

相場を理解したうえで、自分に合った形を判断するための参考にしてください。 -

マナー・流れ

一日葬のメリットとデメリットを解説

近年、葬儀の形式は多様化しており、従来の一般葬に加えて、一日で完結する「一日葬」を選ぶ人が増えています。

一日葬は通夜を省き、告別式と火葬を一日で行う方法で、負担や費用を軽減できる点から注目されています。 一方で、参列できる人が限られるなどの制約もあるため、選択にあたっては長所と短所の両面を理解しておくことが欠かせません。

一般葬や直葬との位置づけを把握したうえで、どの形式が自分たちに合うかを考えることが大切です。 本記事では、一日葬の特徴を整理しながら、そのメリットとデメリットを解説します。

さらに、どのような人に向いているか、一般葬との比較を通じて判断の材料を提示します。 -

マナー・流れ

葬儀におけるトラブルの原因と対策を解説

葬儀の準備や実施の過程では発生するトラブルは、大きく「人」「物」「金銭」の三つに分類できます。いずれも事前の確認や準備次第で多くを回避できます。本稿では、それぞれの領域における具体的な事例と対策を整理します。

-

マナー・流れ

一日葬と家族葬の違いを解説

一日葬と家族葬は、近年選ばれることが多い葬儀形式ですが、両者の違いが分かりにくいと感じる人も少なくありません。

結論として、一日葬は日程を一日で完結させる点に特徴があり、家族葬は参列者を小規模に限定する傾向がある形式です。

ただし実際には参列者の範囲はどちらも自由に決められるため、両者は大きく対立するものではなく、「家族だけの一日葬」といった組み合わせも可能です。

背景には、葬儀を簡略化しつつも儀式性を残したいというニーズや、家族中心で落ち着いた時間を過ごしたいという思いがあります。

そのため、どちらが良いかは優劣ではなく、家族の状況や希望に応じて柔軟に選ぶことが大切です。 -

マナー・流れ

通夜とは?葬儀との違いからわかりやすく解説

通夜とは、葬儀(告別式)の前夜に営まれる儀式であり、故人と最後の夜を共に過ごす場です。

遺族や近しい人が故人を偲ぶ時間であり、弔問客にとっては葬儀に参列できない場合の別れの機会にもなります。

本来の通夜は夜を通して故人のそばに寄り添うものでしたが、現在では僧侶の読経や焼香を行い、2〜3時間で終える「半通夜」が一般的になっています。

また近年は、通夜を省略して葬儀のみを行う一日葬や直葬も増えており、通夜のあり方は多様化しています。

通夜と葬儀は目的や役割が異なるため、それぞれの意味や流れを理解することが大切です。

違いを知ることで、参列すべきかどうかの判断や、香典・服装・マナーへの備えがしやすくなります。

さらに、通夜を行わない場合の対応や費用面の基礎を理解しておくことで、喪主や参列者の立場からも冷静に準備できます。 -

マナー・流れ

告別式とは?葬儀との違いからわかりやすく解説

告別式とは、故人と社会的に最後のお別れをするための儀式です。

本来は宗教的な意味を持つ「葬儀」とは区別され、遺族や親族だけでなく、友人や地域の人々も参列して弔意を示す場とされています。

現在では葬儀と告別式を一連の儀式として同日に行うことが一般的ですが、両者の意味や役割を理解しておくと、参列や準備の際に迷うことがなくなります。

告別式の流れや日程、所要時間、焼香や香典などの作法、服装のマナーまで整理して知っておくことは、社会人としても欠かせない素養といえます。

さらに、葬儀・告別式に参列できない場合の対応や、喪主や遺族として準備すべきことを知っておくと、場にふさわしい振る舞いが可能になります。

ここでは、告別式の意味や葬儀との違い、実際の進行や参列マナーまで体系的に解説します。

故人を悼み、遺族に失礼のない形で参列できるよう、基本的な知識を確認していきましょう。 -

マナー・流れ

火葬とは?葬儀との違いからわかりやすく解説

火葬は、日本における葬送の中心的な方法であり、現在ではほぼすべての人が火葬によって見送られています。

遺体を焼却して遺骨にするという法律上の手続きであると同時に、宗教的な儀式や社会的な慣習とも深く結びついています。

かつて日本では土葬も行われていましたが、衛生面や都市部の土地不足を背景に、明治以降は火葬が急速に普及しました。

今日では法律によって火葬が義務づけられており、葬儀を行う際には欠かせない流れの一部となっています。

一方で、「葬儀と火葬はどう違うのか」「火葬の流れや所要時間はどのくらいか」「必要な準備やマナーは何か」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

葬儀全体を理解するうえで、火葬の役割を整理しておくことは大切です。

葬儀の意味や成り立ちについては、葬儀とは何か?由来を交えながら解説の記事もあわせて参考にできます。

本記事では、火葬の意味と歴史、葬儀との違い、当日の流れや必要な準備、費用やマナーまでを整理します。

火葬に向けて備えるべきことを理解することで、不安を和らげ、安心して大切な人を送り出す準備を整えることができます。 -

マナー・流れ

初七日法要とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

初七日(しょなのか)法要という言葉は、葬儀の打ち合わせや案内状、僧侶からの説明で初めて耳にする方も多いものです。

本来は故人が亡くなってから七日目に営む法要ですが、現代では葬儀と同日に合わせて行う「繰り上げ初七日」が一般的になっています。

意味や流れを理解しておくことで、喪主として準備を進める際にも、参列者としてマナーを確認する際にも迷いが少なくなります。

-

マナー・流れ

葬儀は亡くなってから何日後?日数の目安を解説

葬儀は亡くなってから何日後に行うのが一般的かは、事前に把握しておくと安心です。

多くの場合は2日〜5日以内ですが、火葬場・式場の空きや宗教、親族の予定で前後します。

本記事では「亡くなってから葬儀までの目安日数」と「日程調整の考え方」を整理します。 -

マナー・流れ

葬儀における喪主の役割を解説

喪主は葬儀における中心的な存在ですが、多くの人にとって初めて経験する役割です。

喪主とは何か、喪主の意味や役割、施主との違い、そして誰が務めるべきかを整理しておくことは、円滑に葬儀を進めるために欠かせません。 -

マナー・流れ

精進落としとは?葬儀の観点からわかりやすく解説

葬儀のあとに行われる「精進落とし(しょうじんおとし)」は、故人を見送った人々が一区切りを迎える大切な儀礼です。

本来は忌明けに行われる行事でしたが、現在では葬儀や告別式の直後に行う会食を指すことが一般的になっています。

しかし、「通夜ぶるまいとの違いがわからない」「精進落としの挨拶はどうすればよいか」「料理や費用の相場を知りたい」といった疑問を持つ方も少なくありません。

喪主として準備する立場の人にとっては会場選びや進行、参列者にとってはマナーや食事の配慮など、さまざまな不安が生まれやすい場面です。

この記事では、葬儀の流れの中での精進落としの意味や由来、実施のタイミング、料理内容や費用、マナーの要点までを整理し、喪主・参列者どちらにも役立つ形でわかりやすく解説します。 -

マナー・流れ

葬儀における仏壇を解説

葬儀のとき、仏壇の扉を閉じるべきか、花やお供えをどう整えるべきかは、多くの人が迷う点です。

宗派や地域の考え方により所作は異なりますが、いずれも故人を敬い静かに祈るための作法として受け継がれてきました。

本稿では、葬儀における仏壇の扱い方を宗派別の違いとともに整理し、花・飾り・お供えの整え方、仏壇がない場合の対応までを解説します。

-

マナー・流れ

俗名とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

葬儀で耳にする「俗名(ぞくみょう)」は、日常ではあまり意識することのない言葉です。 多くの人が葬儀や位牌の準備を通して初めてその存在を知り、「戒名との違いは?」「俗名のまま葬儀はできるのか?」と疑問を抱きます。

俗名とは、生前に使っていた現世での名前を指し、宗教的な名である戒名(法名)とは役割が異なります。 葬儀の形式や宗派、家族の意向によってその扱い方が変わるため、意味を正しく理解しておくことが大切です。 俗名は生前の日常名、戒名(法名)は仏弟子として授かる宗教名です。 本記事では、葬儀における俗名の位置づけと戒名との違い、位牌や納骨での扱い方を整理しながら、判断の目安をわかりやすく解説します。 -

マナー・流れ

弔電とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

葬儀で披露される「弔電(ちょうでん)」は、参列できない人が故人への哀悼を伝えるための正式な電報です。

しかし実際には、いつまでに送るのか、どんな文面にすべきか、受け取った側はどう対応するのかなど、迷いやすい点も多くあります。

この記事では、弔電の意味や成り立ち、送るときの基本マナー、受け取る側の対応までを整理して解説します。 -

マナー・流れ

弔辞とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

葬儀で読まれる「弔辞(ちょうじ)」は、故人への哀悼と感謝の気持ちを参列者を代表して伝える言葉です。

儀礼の一部として定められた形式ではなく、故人との関係を言葉にして共有する大切な時間として位置づけられています。

しかし実際の葬儀では、「誰が読むのか」「頼まれたらどうするか」「どのように書けばよいのか」など、判断に迷う場面も少なくありません。

近年は時間の都合や葬儀形式の変化から、弔辞そのものを省略するケースも見られ、対応の仕方がより多様になっています。

-

マナー・流れ

弔問とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

弔問は、故人への哀悼と遺族へのお悔やみを伝えるための行為です。

かつては葬儀の前後に多くの人が訪れ、故人に最後の別れを告げる機会として広く行われてきました。

しかし近年は家族葬や直葬など、葬儀の形が多様化したことで、弔問の受け方やタイミングにも変化が見られます。

このため、訪問する側も受ける側も、弔問の意味を正しく理解し、相手の心情に配慮した対応をとることが求められます。 -

マナー・流れ

不祝儀とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

葬儀に参列するときに欠かせないのが不祝儀です。

不祝儀は、故人を偲び遺族に弔意を伝えるための儀礼であり、葬儀における最も基本的な心の表現といえます。

ただし、香典と不祝儀の関係や包む金額、不祝儀袋の選び方や書き方には細かな決まりがあり、迷う人も少なくありません。

葬儀では宗教や地域の違いによって形式が変わるため、場にふさわしい準備が求められます。

ここでは、葬儀の観点から不祝儀の意味を整理し、宗教・形式・金額・書き方までを体系的に解説します。 -

マナー・流れ

葬儀における返礼品を解説

葬儀では、参列者や香典をくださった方に感謝の気持ちを示すために返礼品を用意します。

形式だけでなく、相手に心よく受け取ってもらえる工夫が求められるため、目的や金額、渡す時期を理解して準備を整えることが大切です。

ここでは、会葬返礼品と香典返しの違いを中心に、喪主として知っておきたい葬儀の返礼品の基本を整理します。 -

マナー・流れ

出棺とは?葬儀の流れからわかりやすく解説

出棺は、告別式を終えて故人が火葬場へ向かう最初の工程で、蓋閉めから棺の搬出、霊柩車への納棺までが一つの流れとして続きます。

蓋閉めの意味や喪主挨拶の位置づけ、火葬場へ向かう動きなど、短い時間の中にいくつもの工程が含まれています。

喪主と参列者では求められる動作が異なるため、どの場面で何を行うのかを事前に知っておくことが大切です。

この記事では、出棺の意味やタイミング、当日の流れ、喪主・参列者が備えておきたい準備までを順に整理します。 -

マナー・流れ

納骨とは?葬儀の流れからわかりやすく解説

納骨は、火葬後の遺骨をどこで供養するかを決める節目ですが、葬儀からどのような流れで進むのか、また四十九日のどの段階で行われることが多いのかが分かりにくい場面があります。 納骨は四十九日に行われる例が多いものの、家族の事情や墓所の準備状況に応じて時期を前後させても問題はありません。 供養の形は多様になっており、納骨式を行うかどうか、どの時期に遺骨を納めるかといった判断は家族の選択に委ねられる場面が増えています。 自宅安置を続ける方法、分骨して複数の場所に収める方法、散骨といった墓以外の供養方法を選ぶ形もあり、選択肢には幅があります。

-

マナー・流れ

葬儀における芳名帳とは?書き方と記入例を交えながら解説

葬儀の受付で用意される芳名帳は、参列者が記帳する帳面として広く知られていますが、その役割や必要性、正しい書き方については分かりにくい場面もあります。

芳名帳は宗教的な作法として必須のものではなく、葬儀後の事務対応を整理するための実務的な備品として使われています。

家族葬や小規模な葬儀が増える中で、芳名帳を用意するかどうかや、どのように記入してもらうかに迷うこともあります。

参列者の立場や受付対応の観点から、無理のない書き方や判断基準を把握しておくことで、当日の対応を落ち着いて進めやすくなります。

このページでは、アクセスや料金の目安、家族葬に対応しているかどうかを含め、葬祭プランナーが対象地域の斎場や火葬場を比較しながら分かりやすくご紹介します。 -

マナー・流れ

相場はどれくらい?葬儀におけるお布施を解説

葬儀のお布施について調べると、相場としてさまざまな金額が紹介されています。

一方で、明確な基準が見えにくく、どの金額が妥当なのか判断に迷う人も少なくありません。

お布施は、葬儀費用の中でも性質が異なり、単純に料金として整理できない点に特徴があります。

背景となる考え方や仕組みを理解しないまま金額だけを見ると、不安が大きくなりやすくなります。

このページでは、世間で語られる相場の目安を整理したうえで、金額に幅が出る理由、封筒の書き方や渡し方、迷ったときの考え方までを順を追って解説します。 -

マナー・流れ

何色にすべき?葬儀における水引を解説

葬儀に参列する際、香典袋の水引について「この色で失礼にならないか」「結び方は合っているのか」と迷う場面は少なくありません。 水引には弔事として扱われてきた一定の形式がある一方で、地域や宗教の違いによって選ばれ方が分かれるため、判断が難しく感じられることがあります。

水引は正解や不正解を一律に決めるものではなく、葬儀の場で失礼と受け取られにくいかどうかという視点で考えることが重要です。 色や結び方、印刷された水引であっても、その場の文脈に合っていれば問題になりにくいケースもあります。

この記事では、葬儀における水引の基本的な考え方を整理したうえで、色・結び方・印刷水引の扱いについて解説します。 今手元にある香典袋が葬儀の場にふさわしいかを、自分で判断できるようになることを目的としています。 -

マナー・流れ

葬儀の日程の決め方について解説

葬儀の日程は、単に希望の日付を決めればよいものではありません。 実際には、火葬場や式場の空き状況、宗教的な制約、行政上のルールなど、複数の条件を踏まえながら組み立てられます。 そのため、日程を考え始めた段階で「何から決めればよいのか分からない」と感じる方も少なくありません。

日程調整をスムーズに進めるためには、最初に必要な日数や式の構成を整理し、条件を前提としたうえで候補日を絞り、最終的な判断へ進むという順序を理解しておくことが重要です。 この流れを押さえておくことで、途中で判断に迷ったり、やり直しが発生したりするリスクを抑えやすくなります。

このページでは、葬儀の日程をどのような考え方・手順で決めていくのかについて、条件整理から最終確定までの流れを段階ごとに分かりやすく解説します。 -

マナー・流れ

葬儀における時間について分かりやすく解説

葬儀に参列する際は、何時に始まるのかだけでなく、どこまで参加するとどれくらい拘束されるのかを把握しておくことが重要です。仕事や移動の都合で全てに参列できない人にとっては、焼香や出棺など区切りとなる場面を知っておくことで、失礼にならない範囲で予定を組みやすくなります。

本記事では、葬儀にかかる時間の目安を日数と形式から整理し、通夜と葬儀告別式の時間帯、当日の流れ、途中退席の考え方までを実務的にまとめます。