納骨と四十九日について

納骨の流れとその手順を詳解。故人を敬い、適切にお骨を納めるためのステップを解説します。

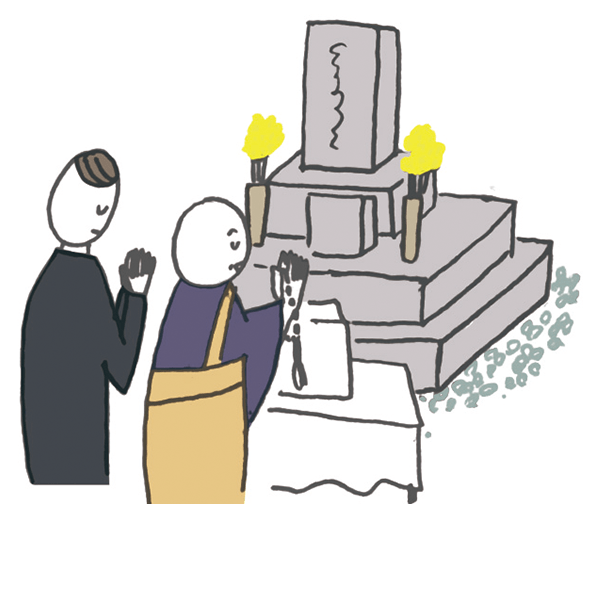

- ●焼骨を墓地へ持参し、納骨

- ●石材店へ連絡し、納骨室(カロート)への納骨作業を依頼する。または、戒名・法名の彫刻を依頼する。

- ●仏具店にて、本位牌の準備

埋葬と法要

埋葬許可証は骨壷を入れる桐箱の中に

火葬後、火葬場の担当者から埋葬許可証を受け取ります。これは、役所で発行してもらった火葬許可証に、火葬済みであることを証明する火葬場のサインが入った書類です。

埋葬許可証は、火葬場の担当者が遺族へ直接手渡しするか、骨壷を入れる桐箱の中に入っていることがほとんどです。もし、手元に埋葬許可証が見当たらない場合は、この桐箱の中を確認してみてください。

埋葬許可証がない場合は、お墓への納骨ができなくなります。大切に保管しましょう。

仏式の主な法要

仏教では、7日ごとに閻魔大王をはじめとする十王の審判を受け、あの世に行けるか裁きを受けます。そこで、遺族は7日ごとに追善供養を行い、故人が成仏できるように祈ります。四十九日目は、「満中陰」といい、大切な忌明けの一つです。

私たちが大切な旅立ちを

お手伝いします。

ご葬儀への不安や疑問を解消するため、専門の相談員が24時間365日対応いたします。

残されたご家族が豊かに生きるために、私たちが精一杯お手伝いいたします。

-

中西 実

-

谷花 美穂

-

有坂 立朗

-

高野 孝徳

-

平川 雅彦

-

山本 衣理

-

小野崎 敦

-

植竹 祐公

-

鳥本 拓

-

古家 崇規

-

吉岡 雄次

-

能藤 有紗

-

中村 元紀

-

廣間 一生

資料請求・ご相談はこちらから

既に他の葬儀社で御遺体を搬送されたあとでもご依頼可能です。

大切な方との最期のお別れは、信頼できる葬儀社をお選びください。

-

24時間365日。専門のスタッフが対応します。

0120-74-9072

どんなことでもお気軽にご相談ください。