ご葬儀お役立ち情報

葬儀社の見極め方や斎場の選択、葬儀計画の立て方についての実践的アドバイスが集約されています。

-

ご葬儀お役立ち情報

万全ウィルス感染対策のご葬儀

コロナ禍でも、ご葬儀は安心して執り行うことができます。

-

ご葬儀お役立ち情報

公営斎場と民営斎場の違いとは?

ご葬儀の多くは「公営斎場」または「民営斎場」で行われます。 どちらも式場として利用できますが、費用・設備・予約方法・利用条件には大きな違いがあり、「できるだけ費用を抑えて、きちんとしたお葬式を行いたい」とお考えの方にとって、公営斎場は非常に有力な選択肢です。

-

ご葬儀お役立ち情報

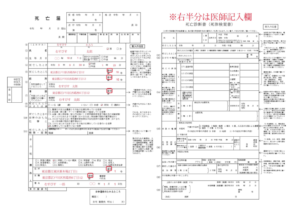

死亡届と死亡診断書の書き方

「死亡届(しぼうとどけ)」は、家族や同居する方が亡くなったときに届出が義務付けられています。

-

ご葬儀お役立ち情報

ご葬儀の事前相談とは?

大切な人とのお別れまでの時間を、不安なく過ごすためには、葬儀への備えが大切です。 生前に葬儀社へ相談することを「事前相談」といいます。かつては不謹慎とされていましたが、今では葬儀を行った人の約8割が、葬儀社の無料相談を利用しています。

-

ご葬儀お役立ち情報

新盆・初盆はいつやるの?準備や法要のマナー

新盆の精霊棚を飾るうえで大切なことは、新仏となられた故人を初めてお迎えする家族の気持ち。 大切な方が旅立たれて、四十九日の忌明け後、初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん)」と呼びます。 新仏が浄土から初めて里帰りする新盆について、ご遺族の約6割が何らかの法要や供養をしたいと考えています。

-

ご葬儀お役立ち情報

お盆の期間にすべき事と進め方

お盆は一年に一度、亡くなった家族や先祖の御霊が家に帰ってくる大切な仏教行事です。 日本人にとっては、正月とならぶ一年の区切りであり、家族や親類縁者が顔を合わせることで、生まれ育った地縁血縁のつながりを再確認する機会でもあります。

-

ご葬儀お役立ち情報

喪中の正月の過ごし方とは

身内の方が亡くなると喪に服し、祝い事や派手な行動は慎むものです。喪中に正月を迎える方にとって、「やってはならないこと」「やっても良いこと」は、どう判断すればいいのでしょうか。 「初詣は?」「おせち料理は?」といった、正月ならではの疑問にお答えします。

-

ご葬儀お役立ち情報

年末年始に葬儀はできる?基本と考え方を解説

年末年始であっても葬儀自体は通常どおり行うことができます。ただし、すべてが平常どおりというわけではなく、火葬場の休業日や混雑状況など、日程を左右するいくつかの制約があるのも事実です。 年内に葬儀を終えたい場合や、年始・松の内に葬儀を行うか迷っている場合には、問題になりやすい点や判断基準を知っておくことで、落ち着いた対応がしやすくなります。 このページでは、年末年始の葬儀について基本的な考え方を整理しながら、判断のポイントを分かりやすく解説します。

-

ご葬儀お役立ち情報

四十九日法要の三月またぎが縁起わるい理由

四十九日法要の日程を決めるとき、「3ヶ月またぐのは縁起が悪い」と耳にしたことはありませんか? これは「三月(みつき)=身付き」から「始終苦が身に付く」とされる語呂合わせが由来です。 ただし仏教的な根拠はなく、日程はご家族の都合で決めても問題ありません。この記事では「三月またぎ」の意味と日程の考え方を解説します。

-

ご葬儀お役立ち情報

大切な人や先祖供養について解説

供養とは、仏様やご先祖に感謝の気持ちを捧げ、安らかに見守っていただくための大切な行いです。 本記事では、供養の本来の意味や種類、法要やお供えなど具体的な方法をわかりやすく解説します。 故人を想う心を形にするための基礎知識としてご活用ください。

-

ご葬儀お役立ち情報

位牌の必要性と選び方

仏教信仰において位牌は亡くなった人そのものであり、故人を供養するために大切なものです。

-

ご葬儀お役立ち情報

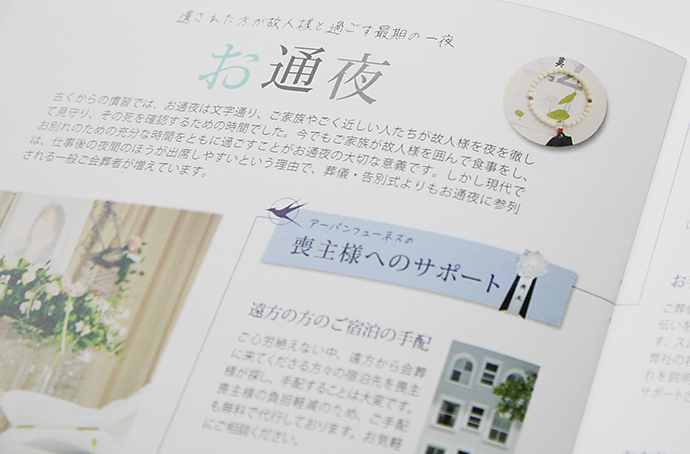

大切な方とのお葬式までの過ごし方

ご葬儀の準備に追われ、最期のお別れまでの過ごし方も思うようにいかないことが多々あります。

-

ご葬儀お役立ち情報

四十九日の法要に必要な準備

四十九日の法要の一般的な流れは、まず僧侶による読経から始まり、故人の魂を白木位牌(仮位牌)から本位牌へと移し、お墓に納骨します。

-

ご葬儀お役立ち情報

多死社会を迎える日本「火葬まで7日待ち」

厚生労働省によると、2015年の年間死亡者数は129万人に上り、戦後最多を更新しました。

-

ご葬儀お役立ち情報

葬儀を行った方の6割以上が出張相談を依頼

葬儀の出張相談とは、葬儀を考えている方が、葬儀社の社員と直接会って葬儀について相談することができるサービスです。

-

ご葬儀お役立ち情報

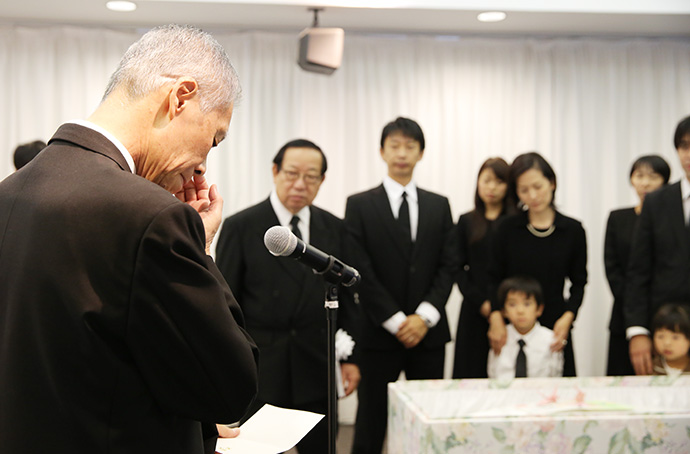

喪主を務めるのは配偶者か子供か

喪主を務める人は、故人との縁が深い方からの順です。故人が夫の場合、一般的に喪主を務めるのは妻、長男、次男、長女、次女という順になります。 喪主は葬儀の日程や場所、内容を決めたり、家族を代表して参列者に対応するため、負担がかかる役割です。そのため、最近では配偶者が存命でも、高齢の場合は「親に負担をかけたくない」という理由から、子供が務めるようになっています。

-

ご葬儀お役立ち情報

失敗しない仏壇の選び方

一度購入すれば長い付き合いになる仏壇は、どう選ぶのが正解なのか。

-

ご葬儀お役立ち情報

知っておきたい法要の種類

故人の冥福を祈り、供養のためのお経をあげてもらう法要は、行う時期によってさまざまな種類があります。

-

ご葬儀お役立ち情報

葬儀社はどう比較する? 後悔しない選び方と注意点

葬儀社を探し始めたとき、多くの方が最初に気になるのは「いくらかかるのか」という点ではないでしょうか。できるだけ費用を抑えたいと考えるのは自然なことですが、葬儀は価格や内容の違いが分かりにくく、比較の仕方を誤ると「思っていた内容と違った」「後から費用が増えた」といった後悔につながることもあります。 このページでは、複数の葬儀社に事前相談を行い、実際の見積内容や対応を比較した結果をもとに、葬儀社を選ぶ際に押さえておきたい考え方と判断のポイントを整理します。価格だけに振り回されず、納得できる選択をするための参考にしてください。

-

ご葬儀お役立ち情報

葬儀とは何か?由来を交えながら解説

葬儀とは、亡くなった人を見送るための儀式であると同時に、残された人が死と向き合うための営みでもあります。 その形や規模は時代や地域によって変わってきましたが、弔う気持ちそのものは大きく変わっていません。 現在行われている葬儀も、長い時間をかけて積み重ねられてきた考え方や暮らしの変化の上に成り立っています。

-

ご葬儀お役立ち情報

葬祭プランナーとは何か?役割・必要な力・未来像まで解説

葬祭プランナーとは、葬儀の企画から式の進行までを一貫して担う専門職です。地域の風習や宗教的背景を踏まえ、ご遺族の価値観や状況を的確に汲み取りながら、その人らしい送り方を形にしていく高い提案力と判断力が求められます。

-

ご葬儀お役立ち情報

葬儀と葬式の違いは何?それぞれの言葉の意味を解説

「葬儀」と「葬式」。

どちらもよく耳にする言葉ですが、その違いや正しい言い方について、戸惑ったことはありませんか? 喪主として案内文や挨拶を準備する方にとっても、参列者として礼を尽くしたい方にとっても、「どちらの表現がふさわしいのか」「告別式とはまた別なのか」と悩む場面は少なくありません。 本記事では、「葬儀」「葬式」「告別式」の意味と違いをわかりやすく解説し、それぞれの言葉の使い分けや適切なマナーもご紹介します。

喪主・参列者のどちらの立場でも役立つ情報として、ぜひご活用ください。 -

ご葬儀お役立ち情報

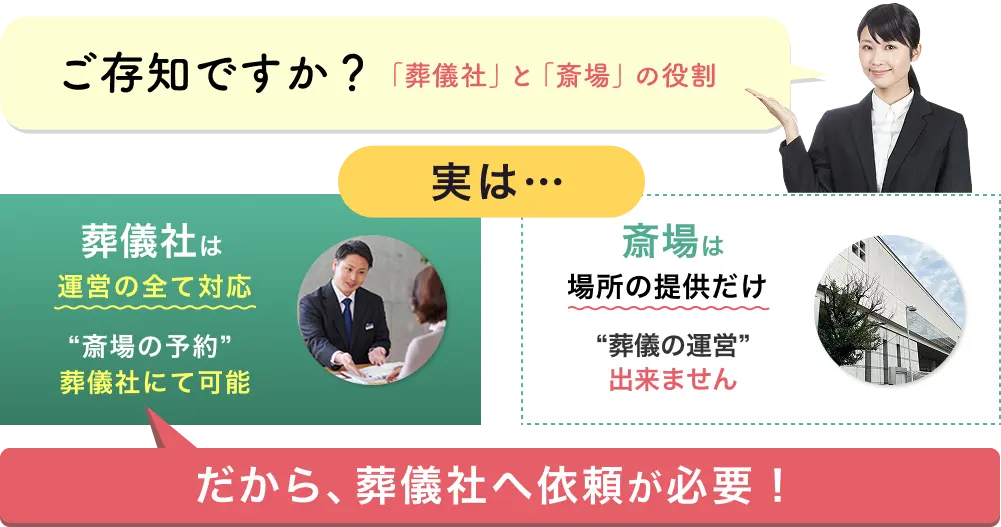

斎場と葬儀社の違いとは?

葬儀を行う際に「まずどこに連絡すればいいのか分からない」と戸惑う方は少なくありません。 実際、斎場に電話したら「うちは施設です」と断られた、というケースも多く見られます。 結論から言えば、葬儀の連絡先として最初に選ぶべきは「斎場」ではなく「葬儀社」です。 なぜなら、斎場はあくまで「場所」を提供する施設であり、葬儀全体の進行や準備を担うのは葬儀社だからです。

なお、斎場という言葉にあまり馴染みがない方もいるかもしれませんが、一般的には「葬儀場」と呼ばれることもあり、どちらも通夜や告別式を行う施設を指します。 本記事では正式な用語として「斎場」と表記しています。 -

ご葬儀お役立ち情報

葬祭ディレクターとは?現場で活きる資格とその実態

葬祭ディレクターは、葬儀の運営全体を統括する専門職です。

本記事では、資格制度の概要や1級・2級の違い、取得方法、実務との関係、葬祭プランナーとの違いまでを詳しく解説します。 -

ご葬儀お役立ち情報

田舎の葬儀は大変なの?都会との違いを交えながら解説

田舎での葬儀には、都市部とは異なる慣習や準備の進め方が多く残されており、初めて経験する人にとっては戸惑う場面も少なくありません。 通夜振る舞いや香典返しの方法、参列者の範囲や会場の使い方など、地域ごとのしきたりが葬儀全体に影響を与えるケースもあります。 本記事では、田舎の葬儀が「大変」と感じられる背景や、都会との具体的な違い、代表的な風習や注意点について丁寧に解説します。都市部出身者や地元を離れて暮らしている方が、事前に備えておくべきポイントを整理し、無理のない形で地域の葬儀に対応できるよう情報をまとめています。

-

ご葬儀お役立ち情報

葬儀の歴史とは?起源から現代までの変化を解説

葬儀はいつから始まり、どのように現在の形へと変化してきたのでしょうか。その起源をたどると、宗教や制度が整う以前の埋葬という行為に行き着きます。人類は古くから死者を地中に埋め、副葬品を添え、やがて社会的地位や宗教観を反映させるようになりました。日本においても、縄文時代の埋葬から始まり、弥生・古墳時代の身分差、仏教の影響、江戸期の制度化、そして戦後の葬儀社中心の運営へと変化しています。葬儀は固定された儀式ではなく、社会構造や宗教観、生活環境の変化とともに姿を変えてきました。本記事では、人類史の起源から現代まで、時代ごとの変化を整理しながら葬儀の歴史を解説します。