ご葬儀スタイル

葬儀スタイルの選択肢を広げ、故人にふさわしいお別れを。

家族葬から一般葬まで、さまざまな葬儀の形態を解説し、それぞれの特徴と意義を明らかにします。選択を通じて、故人の人生を称える方法を探求しましょう。

-

ご葬儀スタイル

オンライン葬儀(リモート葬儀)とは?

様々な事情から葬儀に参列できない方への配慮として注目を集めているのが、葬儀をインターネット配信してリモート参列できる「オンライン葬儀」です。

-

ご葬儀スタイル

お別れ会や偲ぶ会の会場は多様化へ

ホテルでお別れ会や偲ぶ会を行うメリットは、サービスが行き届いていることです。お別れ会や偲ぶ会のセッティングから、案内、料理まで、高品質なサービスを受けられます。

-

ご葬儀スタイル

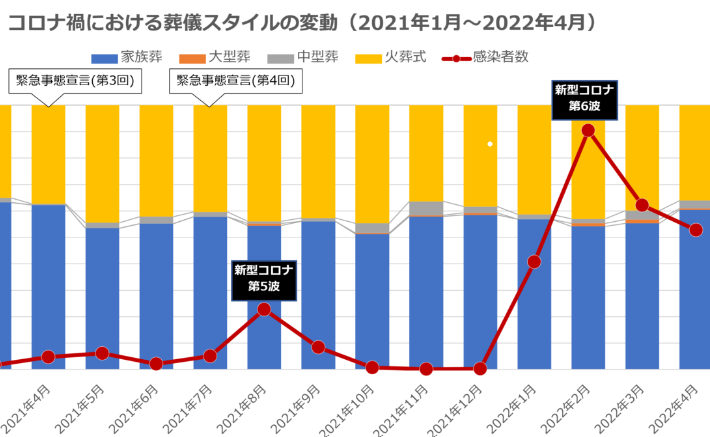

コロナ時代の葬儀と今後の葬儀

withコロナにおける私たちの意識も緩和され、日常の生活スタイルにも変化の兆しがみられる昨今、お葬式に関してはどのように変化しているのか調査しました。

-

ご葬儀スタイル

葬儀の祭壇の種類や費用について

葬儀における祭壇の役割から、種類、費用、他の人たちはどんな祭壇を選ばれているのか

-

ご葬儀スタイル

無宗教葬なのに僧侶へ読経を依頼する理由とは

葬儀には、無宗教葬というスタイルがあることをご存知でしょうか。

-

ご葬儀スタイル

家族葬は一日だけ?一日葬との違いを交えながら解説

家族葬を一日で行うという選択肢は、形式的にも社会的にも現実的な手段として定着しつつあります。

通夜を省略し、告別式と火葬を同日に行う「一日葬」という葬儀形式は、近年、家族葬の一形態として注目されています。特に高齢者世帯や少人数の親族のみで執り行うケースでは、移動や宿泊を伴う2日間の葬儀よりも、身体的・経済的な負担が少ない形式として選ばれる傾向があります。

一日葬の選択肢は都市部を中心に広がりを見せており、家族葬の中でも通夜を省略した形式を希望する声が年々増加傾向にあります。式場や火葬場の利用条件、参列者の都合といった実務的な背景も、一日で完結する葬儀へのニーズを後押ししていると考えられます。

このような状況の中で、「家族葬は必ず2日間必要なのか」「一日で終えても失礼に当たらないのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。本記事では、一日で行う家族葬の実施可否や形式の違い、注意点などを整理し、冷静な視点で判断の参考となる情報を提供していきます。 -

ご葬儀スタイル

葬儀の準備は必要か?準備すべきことを解説

家族が第一にやるべきことは、ご本人に余命宣告を伝えるか家族で話し合うことです。

-

ご葬儀スタイル

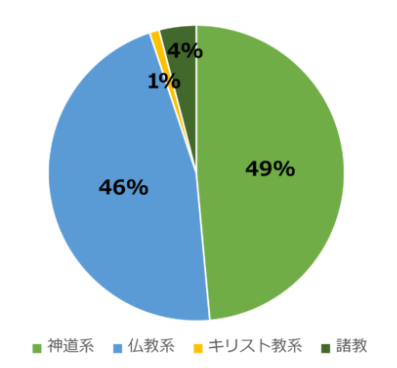

宗教がわからない!無宗教の葬儀スタイル

実家の宗教・宗派がわからないとご相談をいただくことも多くなってきました。

-

ご葬儀スタイル

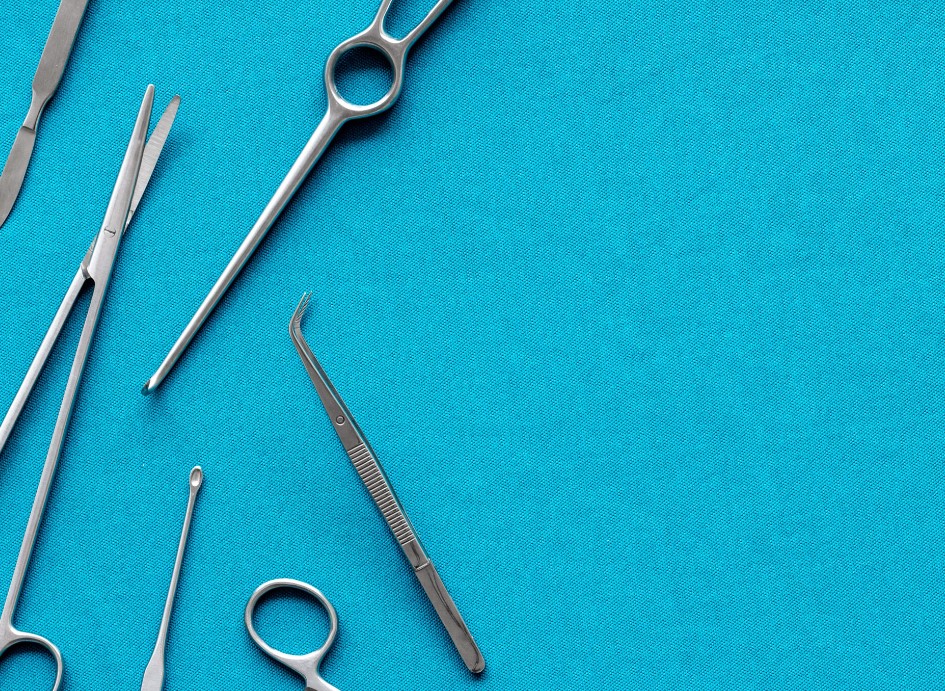

エンバーミングとは?流れ方法、手配について解説

国際間の遺体の輸送においても、エンバーミングは必要条件とされている場合がほとんどです。

-

ご葬儀スタイル

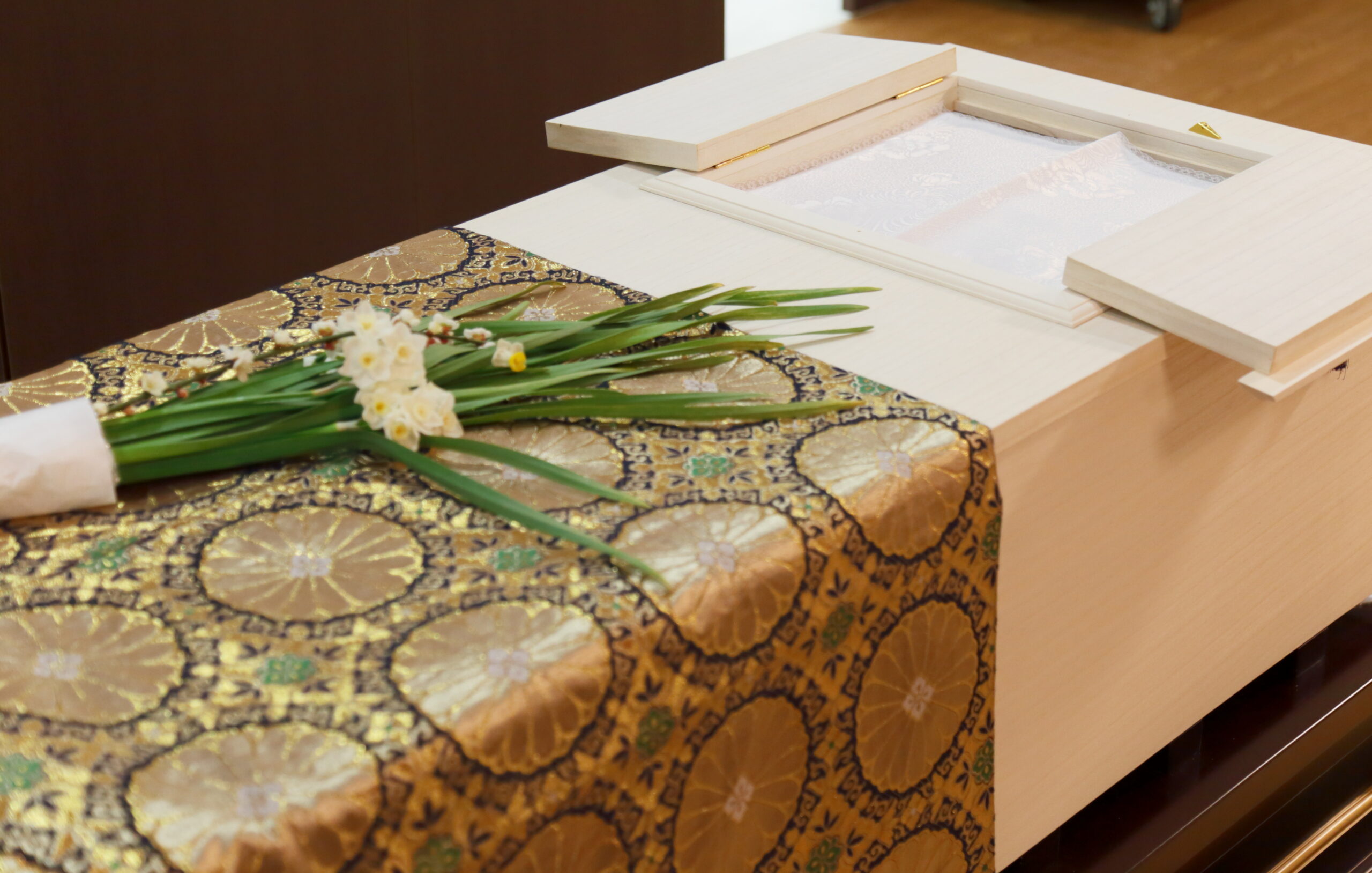

棺の種類や費用、選び方を解説

故人の最期の装いともいわれる棺、宗旨・宗派によらず、あらゆる葬儀で必要な大切なものです。

-

ご葬儀スタイル

散骨の種類を解説。宇宙葬や月面葬など多様化

散骨は生前の趣味・嗜好を反映できる供養の方法です。

-

ご葬儀スタイル

自宅葬とは?葬儀におけるポイントを解説

自宅葬とは、自宅を会場として行う葬儀のことです。

近年では斎場や会館を利用する葬儀が一般的ですが、住み慣れた場所で最期を迎えたいという故人の希望や、家族だけで静かに見送りたいという意向から、自宅を選ぶケースも一定数あります。

一方で、自宅葬には特有の準備や注意点があり、形式の自由度が高いぶん、事前の理解と対応が重要になります。

家族葬や一日葬といった小規模な葬儀形式が広まる中で、自宅葬という選択肢も徐々に再評価されつつあります。

どのような流れで進行するのか、費用はどの程度かかるのか、住宅の条件や近隣対応はどうすべきかなど、自宅葬を行ううえで押さえておきたい実務的な要点はいくつかあります。 まずは、自宅葬という形式の基本から確認していきましょう。 -

ご葬儀スタイル

密葬とは?費用と流れ注意点を解説

切な人を亡くした家族が、故人とごく親しかった人たちだけで、静かにお別れする葬儀

-

ご葬儀スタイル

家族葬と一般葬の違いを解説

家族葬と一般葬の違いは、形式や呼び方といった表面的なものではなく、「誰のために、どのように見送るか」という考え方の違いにあります。 「参列者が少ないから家族葬」「昔ながらの形式だから一般葬」といった単純な区分では、実際の判断には十分とはいえません。

現在は、葬儀の形が多様化し、参列範囲・費用・香典対応などを家族の意向に合わせて設計するケースが増えています。

しかし、家族葬と一般葬の間には明確な線引きがなく、どちらを選ぶべきか迷う人も少なくありません。 本記事では、両者の違いと共通点を整理したうえで、「自分たちに合った送り方」を判断するための視点をわかりやすく解説します。 -

ご葬儀スタイル

東京・神奈川・埼玉・千葉に伝わる葬儀の風習

同じ仏式の葬儀でも地域によって様々な風習があり、今でも昔からの風習が色濃く残っているところがあります。

-

ご葬儀スタイル

無宗教葬儀とは?種類、式次第の例、注意的などを解説

-

ご葬儀スタイル

カトリックの葬儀の3つの特徴

カトリック教会は、ローマ教皇を最高指導者として、全世界に13億人以上の信徒を有するキリスト教最大の教派です。

「カトリック(Catholica)」とは、「普遍の」「全世界の」という意味のラテン語で、世界に広がる教会を意味します。

同時にローマ・カトリック信徒(旧教徒)を指す言葉です。

カトリック教会は、ローマ教皇を一致の中心として、全世界に約12億人の信徒がいます。

日本のカトリック教会の信徒は約45万人、プロテスタント教会は約70万人、ギリシャ正教会が約3万人、合わせて約118万人を数えます。

この他にクリスチャン(イエス・キリストの生涯と教えを信じ、キリスト教の教義に従って生活を送る人々)を自認する人たちが総人口の2%ほどいるといわれます。

カトリックの葬儀の流れやマナーは仏式の葬儀と異なり、喪主や遺族として準備を進めるうえでの注意点もあります。

カトリックの葬儀のマナーに不安がある方に向けて、カトリックの葬儀の主な特徴、プロテスタントや仏式の葬儀との違い、喪主や遺族としてやるべきことを解説します。 -

ご葬儀スタイル

天理教の葬儀を解説

日本の葬儀の9割以上は仏式で行われますが、江戸時代の末期以降、民衆自体が教団組織を形成してきた教派神道に「天理教」と呼ばれる宗教があります。

天理教は仏教と死生観が異なるため、葬儀の祭儀式や礼拝の作法などにも違いがあります。

天理教の葬儀を初めて行う喪主や遺族、天理教の葬儀のマナーに不安がある参列者に向けて、天理教教会本部祭儀委員会が令和6年2月に改訂した『おつとめおよび祭儀式』などをもとに、天理教の考え方や特徴、葬儀を手配するために必要な準備などを紹介します。 -

ご葬儀スタイル

家族葬は自宅でもできるの?自宅葬との違いを交えながら解説

家族葬は、自宅でも行うことが可能です。

少人数で静かに見送る形式であるため、設備やスペースの条件を満たせば、会場として自宅を選ぶことも現実的な選択肢です。

とはいえ、実際に自宅で葬儀を行う事例はそれほど多くありません。

準備や近隣への配慮、ご遺体の安置環境など、対応すべき負担が多いためです。

そのため、自宅での実施を希望する場合は、家族内での共有や葬儀社との事前相談が欠かせません。

本記事では、「家族葬は自宅で行えるのか?」という疑問に答えるとともに、しばしば混同されがちな「自宅葬」との違いについても整理しながら、自宅実施に向けた具体的な検討ポイントを解説します。 -

ご葬儀スタイル

一日葬とは?葬儀におけるポイントを解説

一日葬は、近年選ばれることが増えている葬儀形式のひとつです。

従来の葬儀のように通夜と告別式を二日間かけて行うのではなく、告別式と火葬を一日で完結させる点に特徴があります。

この形式は、準備や参列の負担を軽減できる一方で、弔問の機会が限られるという特徴もあります。家族だけで落ち着いて見送りたいと考える人や、遠方からの移動や費用を抑えたいと考える人にとって、選択肢のひとつとなっています。

しかし、実際に採用するかどうかを判断するためには、「一日葬とはどのような葬儀形式なのか」「費用や流れはどうなっているのか」「参列者として注意すべきマナーはあるのか」を整理して理解することが欠かせません。

本記事では、一日葬の基本からメリット・デメリット、費用や流れ、選ぶ際の確認ポイント、参列者のマナーまでを整理し、喪主や遺族、参列者の双方が納得できる判断材料を提供します。 -

ご葬儀スタイル

日蓮宗の葬儀を解説

日蓮宗は、鎌倉新仏教最後の祖師といわれる日蓮聖人が、法華経をよりどころに人々を現世で救済することを説いた宗派です。

日本の仏教で唯一、開祖の名前が宗派名となっていることも特徴といえます。信仰の中心は日蓮聖人の御廟がある身延山久遠寺ですが、日蓮聖人を宗祖と仰ぐ諸宗派を含めて広く日蓮宗と呼ぶことも一般的です。

日蓮宗の葬儀は、法華経を核としつつ他宗派とは異なる形式を持ちます。流れや作法、使われる言葉を知っておくことで、喪主や参列者は当日の対応に迷うことなく臨むことができます。ここでは、日蓮宗の葬儀の特徴、流れ、参列時のマナー、費用の考え方を整理します。 -

ご葬儀スタイル

浄土真宗の葬儀を解説

浄土真宗の葬儀は、亡き人の冥福を祈るのではなく、阿弥陀如来の救いに対する報謝の仏事として営まれるのが特徴です。

そのため、焼香は額にいただかない、線香は立てずに横に寝かせる、清め塩は使わないなど、一般的な葬儀と異なる独自の作法が存在します。

浄土真宗は、親鸞聖人が開いた仏教の宗派であり、日本で最も多くの門徒を有しています。宗派は「真宗十派」と呼ばれ、本願寺派(西本願寺)と大谷派(東本願寺)を中心に、葬儀の流れや読まれるお経、焼香の回数や香典の表書きといった細部に違いがあります。

喪主や遺族にとっては「お布施はいくら用意すべきか」「香典の表書きは何が正しいか」といった金額やマナーの判断が実務上の大きな関心事です。参列者にとっても、正しい焼香の回数や言葉遣いを知っておくことは安心につながります。

本記事では、浄土真宗における葬儀の流れや特徴、参列時のマナーや費用の考え方を整理し、とくに門徒数の多い本願寺派と大谷派の違いにも触れながら解説します。なお、地域や寺院の運用によって細部は異なるため、最終的な確認は必ず菩提寺に行うことが大切です。 -

ご葬儀スタイル

真言宗の葬儀を解説

真言宗の葬儀は、密教の教えに基づき、読経と真言、厳かな儀礼によって故人を成仏へ導くために行われます。

弘法大師・空海が開いた真言宗は、仏の真実の「ことば(真言)」を重んじ、故人を大日如来のいる「密厳浄土(みつごんじょうど)」へ送り届ける教えを伝えてきました。

通夜から葬儀・告別式、初七日や四十九日法要まで段階的に祈りが捧げられ、参列者は服装や数珠、焼香など真言宗ならではの葬儀マナーを理解しておくことが大切です。

また、喪主や遺族は、読経料や戒名料、御車代、御膳料などを含む真言宗のお布施についても事前に整理しておくと安心です。

この記事では、真言宗の葬儀の特徴や流れ、参列時のマナーやお布施の考え方までを、宗派の思想に沿ってわかりやすくまとめます。 -

ご葬儀スタイル

浄土宗の葬儀を解説

浄土宗は、阿弥陀仏の慈悲を信じ、「南無阿弥陀仏」を唱えることで誰もが極楽浄土に往生できると説く仏教の宗派です。

平安時代末期、貴族中心だった仏教を民衆にも開いた法然上人(ほうねんしょうにん)が、すべての人が救われるための実践として専修念仏(せんじゅねんぶつ)の教えを説いたことに始まります。

飢餓や疫病、争乱が続く不安の時代に、法然上人は身分や財力、学識に関係なく、念仏を唱えるだけで阿弥陀仏の導きを受け、命の終わりには極楽浄土へ往生できると示しました。

この平等の思想は多くの人々に広まり、後の鎌倉新仏教の礎ともなりました。

現在、浄土宗は法然上人が開山した総本山・知恩院を中心に、「七大本山」と呼ばれる増上寺、光明寺、善光寺大本願、金戒光明寺、知恩寺、清浄華院、善導寺など全国に広がり、海外にも寺院を有しています。

この記事では、浄土宗の葬儀の特徴や流れ、参列時の作法、喪主としての準備やお布施の考え方を、中立的な視点で整理します。

なお、葬儀の細かな作法や費用は寺院や地域によって異なるため、最終的な確認は菩提寺や担当僧侶、葬儀社の案内に従ってください。 -

ご葬儀スタイル

天台宗の葬儀を解説

天台宗の葬儀は、故人が仏の弟子として仏縁を結び、読経や回向を通して成仏を願う厳粛な儀式です。

その根底には、「すべての人が仏になれる」と説く法華一乗の教えがあり、自らを省みて他者に尽くす「忘己利他(もうこりた)」の心を重んじます。

天台宗は平安時代初期、伝教大師・最澄が中国天台の教えを日本に伝えたことに始まりました。

「円(法華)・密(密教)・禅(坐禅)・戒(戒律)・念(念仏)」を融合した教えを基礎とし、日本仏教の母体ともいわれる比叡山延暦寺を中心に広がりました。

そのため、葬儀の形式や読まれる経典、儀式の進め方には地域や寺院による違いが見られます。

この記事では、天台宗の葬儀の流れや特徴、喪主としての準備、参列時のマナー、そして費用の目安までをわかりやすく整理します。

葬儀を執り行う際は、あくまで菩提寺や僧侶、葬儀社の方針を優先しつつ、天台宗の教えに基づいた葬送の形を理解しておくことが大切です。

-

ご葬儀スタイル

臨済宗の葬儀を解説

臨済宗(りんざいしゅう)は、曹洞宗(そうとうしゅう)、黄檗宗(おうばくしゅう)と並ぶ日本三大禅宗のひとつで、その葬儀は禅の思想を色濃く反映した静寂な儀礼として知られています。

鎌倉時代初期、宋に渡った栄西禅師(えいさいぜんじ・ようさいぜんじ)が臨済宗黄龍派(りんざいしゅうおうりゅうは)の虚庵懐敝禅師(きあんえしょうぜんじ)に師事し、日本に本格的な禅を伝えたことに始まります。

臨済宗では、坐禅と禅問答を通して悟りを体得する「看話禅(かんなぜん)」を重視し、坐禅や食事、諷経(ふぎん)、作務(さむ)といった日常の営みを修行と捉えます。

この考え方は葬儀にも通じ、臨済宗の葬儀は故人が仏弟子として新たな修行の道へ進み、仏性に目覚めることを願う儀式として行われます。

葬儀を通して、遺族や参列者も無常を観じ、心を静める学びを得るのが臨済宗の特徴です。現在は十四派に分かれ、それぞれ儀礼や読経の形式が異なりますが、どの派にも共通して「禅の精神」と「簡素で静謐な作法」が受け継がれています。

この記事では、臨済宗の葬儀の流れや作法、参列時のマナー、喪主の準備、そして費用やお布施の考え方までを解説します。臨済宗の葬儀を正しく理解し、心を込めて故人を見送るための指針としてご活用ください。 -

ご葬儀スタイル

曹洞宗の葬儀を解説

曹洞宗(そうとうしゅう)の葬儀は、静けさの中で故人を仏弟子として見送る厳粛な儀礼です。読経や焼香を中心に、僧侶が引導法語や授戒を行い、故人が仏の道へ進むことを願います。葬儀のやり方やお経の内容、お布施の考え方には曹洞宗ならではの特色があり、所作ひとつにも「心を整える」禅の精神が表れています。

曹洞宗は、鎌倉時代初期に宋へ渡った高祖・道元禅師(こうそ・どうげんぜんじ)が、中国禅宗五家のひとつ曹洞禅の法脈を継いで日本に伝えた禅宗の宗派です。道元禅師は、ただひたすらに座禅を行う「只管打坐(しかんたざ)」を実践の根本とし、煩悩を離れて悟りに至る「心身脱落(しんしんらくだく)」の境地を説きました。この思想が曹洞宗の葬儀や法要にも息づいています。

後に第四宗祖・瑩山禅師(けいざんぜんじ)が教えを庶民に広め、女性の住職登用を進めたことで、曹洞宗は「男女ともに仏道を歩める宗派」として信仰を広げました。現在では、大本山永平寺(だいほんざんえいへいじ)と大本山總持寺(だいほんざんそうじじ)を中心に、全国約一万四千の寺院が法脈を伝えています。

本記事では、曹洞宗の葬儀の流れややり方、読まれるお経の意味、参列時のマナー、そしてお布施や費用の目安を、中立的かつ実務的な視点から解説します。 -

ご葬儀スタイル

仏教の葬儀を解説

日本の葬儀の多くは仏教の形式で行われています。仏教葬儀は、故人の冥福を祈り、残された人が心を整えるための儀式として、古くから人々の暮らしの中に受け継がれてきました。

通夜・葬儀・告別式などの儀礼には、それぞれに意味があり、宗派や地域によって細かな違いがあります。読経や焼香、戒名といった作法にも、仏教の教えや死生観が反映されています。

本記事では、仏教における葬儀の考え方や流れ、知っておきたい用語、費用の目安を中心に整理し、あわせて神道やキリスト教など仏教以外の宗教との違いにも触れます。

葬儀の全体像を理解しておくことは、いざというときに落ち着いて判断するための助けとなります。 -

ご葬儀スタイル

禅宗の葬儀を解説

禅宗の葬儀は、故人を仏弟子として静かに見送り、心を整えて弔う儀礼です。

授戒や引導、読経を中心に進み、派手さよりも礼節と沈黙の敬意を重んじます。

臨済宗・曹洞宗・黄檗宗に共通して坐禅を重視する教えが背景にあり、「教外別伝」「不立文字」という姿勢が、言葉より実践を尊ぶ所作や式次第に表れます。

寺院の方針や地域の慣習で細部は異なるため、準備段階で菩提寺や葬儀社と式の流れや作法を確認しておくと安心です。

禅宗は宗派名そのものではなく、坐禅を重んじる諸宗の総称です。日本では鎌倉から江戸にかけて臨済宗・曹洞宗・黄檗宗が広く普及し、現在も全国に多くの寺院を擁します。

釈迦の悟りは文字だけでは伝えきれないとする考えから、師資相承の実践を重視する伝統が受け継がれてきました。葬儀の場でも形式の差異よりも、静かに偲ぶ姿勢を保つことが重視されます。 -

ご葬儀スタイル

社葬とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

社葬とは、企業が主催して社会的に弔意を示す葬儀のことです。 創業者や役員など功績のある人物が逝去した際、会社を代表して葬儀を行うことで、故人への敬意と企業の姿勢を示します。

本記事では、社葬の定義から一般葬・合同葬との違い、費用・税務処理、運営の注意点、そして実施の判断基準までを体系的に解説します。 企業としての適切な対応を理解し、誠実で混乱のない社葬を行うための基礎知識としてお役立てください。 -

ご葬儀スタイル

湯灌とは?葬儀の観点からわかりやすく解説

湯灌(ゆかん)は、葬儀の準備の中で多くの方が初めて耳にする儀式です。

「やらないといけないの?」「費用はいくら?」「どんな意味があるの?」と疑問を持つのは自然なことです。

湯灌とは、故人の体をぬるま湯で清め、整えることで安らかな旅立ちを願う儀式です。生前の苦しみや疲れを洗い流し、穏やかな表情で送り出すためのものであり、宗派や地域によって形は異なります。

近年では宗教的な意味よりも、「感謝と尊厳をもって見送りたい」という気持ちから選ばれることが多く、行うかどうかは家族の意向で自由に判断できます。清拭(せいしき)をすでに済ませている場合でも、湯灌は故人への思いを形にする時間として位置づけられています。

本記事では、湯灌の意味や流れ、費用の相場、宗派による違い、そして「実施するかどうかの判断ポイント」までを、葬儀の現場の観点からわかりやすく整理します。 -

ご葬儀スタイル

祭祀料の金額と神主様紹介

神道のご葬儀では、通夜祭・葬場祭などのお務めをお願いする際に「祭祀料(さいしりょう)」をお渡しします。 むすびすでは、神主様の人数や日数に応じた明確な料金設定を行い、追加費用のない安心の仕組みを整えています。 また、由緒ある神社に所属する神主様をご紹介し、ご希望に応じて雅楽の生演奏などもご用意可能です。